- 2021 04/15

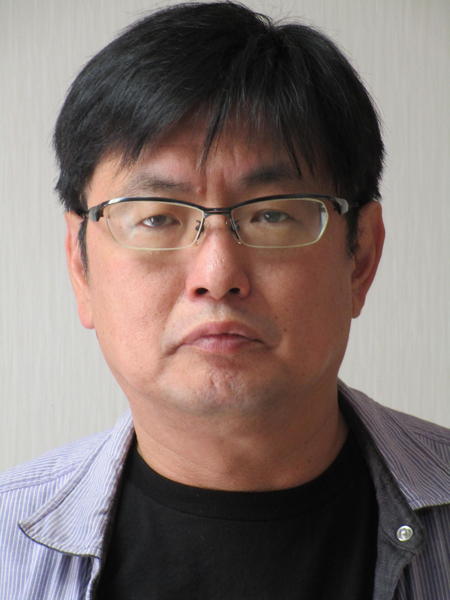

- 著者に聞く

「幕末」というと真っ先に、「桜田門の変」や「近江屋事件」といった事件が想起されます。それらの暗殺事件から幕末・維新期を捉え直す『暗殺の幕末維新史』を刊行した一坂太郎さんにお話を伺いました。

――本書の目次を開くと、えんえん「○○暗殺事件」「△△暗殺未遂事件」という見出しが並びますが、それらの事件の中で、執筆していてとくに印象に残ったものはなんでしょうか。

一坂:前々から興味があるのは明治元年2月の京都で起こった、イギリス公使パークス暗殺未遂事件です。

開国した幕府を非難して倒した者たちは、政権を奪うや外国との交際を継承した。それに納得出来ない攘夷派が起こした事件ですが、明治維新の矛盾が良く分かり興味深いですね。

――幕末・維新期はなぜこんなに暗殺が横行したのでしょうか。

一坂:天皇は神の子孫で日本はもちろん、世界を制するべきだというのが幕末の頃盛んになる神国思想です。それは一種の宗教でフィクションですが(宗教やフィクションが悪いというわけではありません)、現実の政治世界の中で押し通そうとすれば無理が生じます。理屈を封じ込めるため、暗殺するのが手っ取り早かったのでしょう。

――上記のような状況は、幕末が異常だったからでしょうか。それともそれ以前、あるいは現代の私たちにも地つづきでつながっていることでしょうか。

一坂:現代にもあると思います。今も論理的思考の政治家が、どんどん減っている気がして恐い。そして三島由紀夫も言っていますが、いくら民主主義とは言え、数の力に物を言わせる政治ばかり続けると、追い詰められた少数派は暗殺という手段をとりかねません。

――そもそも一坂さんが幕末維新史を志そうと思ったきっかけは何ですか。

一坂:はじまりは歴史少年だった頃、大河ドラマや小説から高杉晋作らヒーローに憧れました。大学に入る前、この時代が意外と調べられていないこと、研究されていないことが多いと思ったからです。

――本書執筆の苦労とか、新たな発見があればお教えください。

一坂:暗殺を行った側に、ついついシンパシーを感じてしまうのを押し殺して書き続けねばならなかったのが苦労と言えば苦労でしょうか。発見と言えば、東京浅草の憲政碑に大久保利通暗殺犯の島田一郎が合祀されているのを知ったときは、驚きました。言論と暗殺が共に専制政治を打破する手段として同等に評価されていた時代があったのです。現代の価値観や道徳観で暗殺を評価してはいけないと、あらためて痛感しました。

――今後、なにを書こうと思っていますか。

一坂:幕末維新史へのアプローチは様々な方法があると思いますが、埋もれている人物、事件、史料などを発掘する私なりのプロジェクトを何本か進めています。

――最後に読者に伝えたいことがありましたら。

一坂:暗殺、暗殺未遂事件、そしてそれらがどのように評価されたかを通じて、日本近代化の原点とされる幕末、明治維新を考える機会にして頂ければ幸いです。