- 2020 05/25

- 著者に聞く

3月30日に放送が開始されたNHK連続テレビ小説「エール」。昭和を代表するヒットメーカー古関裕而とその妻・金子(きんこ)が主人公のモデルになっている。

戦時歌謡でブレイクし、戦後は復興の象徴でもある「オリンピック・マーチ」や「モスラ」劇伴音楽、ラジオドラマ「君の名は」など多くの楽曲を送り出し、その歩みはまさに昭和史そのものともいえる。

「エール」で風俗考証を担当した『古関裕而―流行作曲家と激動の昭和』の著者刑部芳則さんに話を伺った。

――まず、本書の執筆の動機をお聞かせかせください。

刑部:古関裕而の評伝を執筆するのは長年の宿願でした。中学生の頃から古関メロディーが好きで、古関さんの人生や作品について調べてきました。それが昨年、NHKの朝ドラで古関さんが主役のモデルに決定されたことで、本書の執筆が実現しました。

――中公新書の前著は『公家たちの幕末維新』です。少々研究分野が違うように見受けられますが。

刑部:私の研究分野は日本近代史です。近い分野の研究者には、幕末の◯◯について調べていますとか、明治時代の◯◯が専門分野ですと、研究課題を細かく限定する方もいらっしゃいます。

しかし、私の場合は興味関心のある対象が多く、天皇を支えた公家や華族、官僚が袖を通した大礼服から女子生徒たちが着たセーラー服まで広範囲にわたる制服や服装、勲章や位階などの栄典制度、幕末から昭和に至る古写真、その他にも生活や文化に関するさまざまな研究課題を持っています。

どの研究課題も、史料を捜索して可能な限り究明します。古関裕而に限らず、昭和流行歌(歌謡曲)も研究の大きな柱です。今後も昭和歌謡史について書いていきます。

――古関さんの人生について、簡潔にお話しくださいますか。

刑部:古関さんは日露戦争後の明治末期に生まれ、大正デモクラシーの時代に青年期を過ごし、昭和モダニズムのなかで声楽家を志す内山金子と結婚し、昭和5年(1930)にコロムビアの専属作曲家となります。

交響曲やオペラをつくるクラシックの作曲家として大成することを夢見ていたため、流行歌の作曲は苦手で当初はヒット曲には恵まれませんでした。デビューの頃はもっとも苦しい時期であったと思います。天才であっても努力や苦労はするのだということを教えてくれます。

ようやくその名を不動にしたのは、昭和12年の「露営の歌」が大ヒットしてからでした。自暴自棄にならず、何年も耐え忍んだかいがありました。以後、アジア・太平洋戦争が終戦するまで、古関さんは時局に応じた作曲を数多くしています。古関さんが得意とする勇壮なメロディーを時代が要望したのです。

終戦後は、脚本家の菊田一夫とのコンビで、NHKラジオの番組音楽を多く手掛けました。昭和22年に放送を開始した「鐘の鳴る丘」の主題歌「とんがり帽子」は、ドラマとともに子供たちを夢中にさせました。昭和27年から放送された「君の名は」は、世の女性たちをラジオの前に釘づけにしました。また作詞家のサトウハチローとは、「夢淡き東京」や「長崎の鐘」などの名曲を生みました。

古関さんが昭和20年代に作曲した曲の多くには、戦争で亡くなった人に対する鎮魂の祈りと、生き残った人たちに明るく希望を持たせようとの思いが込められています。その楽曲づくりは戦後の復興という時代の要請に適したものです。戦時歌謡と戦後歌謡とは、まったく違う楽曲のように聞こえますが、国民に活力を与え、応援するという意味では共通しています。

高度経済成長期には、舞台や映画音楽に活躍の場を移し、また全国の学校、企業、団体、自治体、地域からの依頼に応じて校歌、社歌、団体歌、自治体歌、新民謡を作曲しています。そうした仕事の集大成として作曲したのが、昭和39年の「オリンピック・マーチ」です。オリンピック東京大会は、日本が戦後復興を遂げたことを世界に示す平和の祭典でした。

このように古関裕而の歩んだ音楽人生は、単なる流行作曲家の足跡として終わるものではなく、昭和初期からレコード産業のなかで生まれた流行歌という文化、国家存亡の危機を迎えた戦時中、終戦後に復興を遂げていく急速な経済成長の過程という、まさに激動の昭和の歴史そのものです。

――古関さんの音楽の魅力を一言でお願いします。

刑部:古関メロディーの魅力は、クラシックの格調の高さと、流行歌づくりで培った親しみさすさとが、程よく混ざっているところではないでしょうか。初期の作品は民謡調で明るいものや、テンポの速い短調で哀愁のあるものなどが多く見られますが、戦時中になるとクラシックの持ち味を活かしたダイナミックな作品が登場します。

また戦争中に南方への慰問で接した民族音楽は、その後の古関さんの音楽に影響を与えています。昭和36年に映画音楽として作曲した「モスラ」を聴けばわかるでしょう。こうした戦時中の経験は、戦後の歌謡曲づくりに活かされます。

そして力強く、明るい楽曲は、スポーツ音楽をはじめ、校歌、社歌、団体歌、自治体歌などに適していました。朝の仕事始めに、夜の酒場で一杯飲みながら感傷的な思いで聴くような曲を歌ったのでは、活力はでません。皆で大きな声で歌える健康的なところが魅力です。

古関裕而が作曲したレコード(著者所蔵)

古関裕而が作曲したレコード(著者所蔵)――本書で書ききれなかったエピソードなどはございますか?

刑部:本書の執筆に際しては、古関さんの音楽をほとんど聞いたことのない読者と、その一方でレコードまで買って歌謡曲を聴いている読者との、どちらにも楽しんでもらえるものを想定しました。したがって、ヒットの出なかった戦前期や、戦時色が色濃く出ている作品を除けば、古関メロディーの代表作的なものを取り上げています。

古関さんが数多く手掛けた校歌、社歌、団体歌、自治体歌、新民謡などは、どの曲も一般には流通せず、聴くことが難しいため、あえて書きませんでした。ここでは1つだけ紹介しましょう。

昭和20年8月6日に広島、9日に長崎に原子爆弾が投下されました。古関さんは、昭和21年に中国新聞の依頼で「歌謡ひろしま」を作曲し、翌22年6月には長崎の青年からの依頼で「長崎盆踊り」(霧島昇・音丸)を作曲しています。

「歌謡ひろしま」は、中国新聞が歌詞を募集し、広島市の歌人だった山本紀代子の詞が選ばれました。古関さんは「作曲にも苦心して何処でも誰にでもうたへるやうにした」と述べています。「長崎盆踊り」は、戦地から帰ってきた復員兵が焦土と化した長崎の光景を目の当たりにし、長崎市民を勇気づけるとともに、原爆犠牲者を供養する盆踊りを企画して生まれた曲です。青年団が歌詞を募集し、レコード化にともなって古関さんが作曲することとなります。

両曲とも戦争で亡くなった人びとを慰霊し、また残された者に希望を持たせようとしました。戦後には「長崎の鐘」などの鎮魂歌を書いていますが、両曲はその原点であったといえます。戦時歌謡を多く手掛けた古関さんに、被爆地の慰霊と復興の願いを込めた楽曲づくりの依頼がきたのは、戦時中の曲が国民を励ますものであったからではないでしょうか。今度は平和な時代に適した応援歌が求められたのです。その期待に応えるように数多くの作曲依頼を見事に形にしていきます。

――執筆中に発見したことがあれば、お聞かせください。

刑部:古関さんの音楽は「応援歌」であることです。デビュー間もない昭和6年に早稲田大学応援歌「紺碧の空」を作ったことは大きかったと思います。古関さんは最初からマーチを作るのが得意だったわけではなく、「紺碧の空」の完成までにはかなり苦労しました。しかし、その結果、「紺碧の空」が優れており、作り方のこつを掴んだため、数多くのスポーツソングを作曲することになります。

日中戦争からアジア・太平洋戦争中に数多く作曲した戦時歌謡についても、苦しい戦争中の人びとに活力を与え、励ますものでした。単に戦争を後押しし、国民を戦争に動員する意味で作られた曲であるとすれば、戦後の懐メロブームで古関さんの戦時歌謡を聴きたいというリクエストを寄せる人はいなかったでしょう。

戦後には歌謡曲をはじめ、校歌・社歌・団体歌・自治体歌・新民謡などを沢山作っています。それらも戦後の復興の中で、それぞれの人に希望を与え、明るい気持ちにさせるものだったといえます。

NHKのドラマ「エール」は実にうまいタイトルをつけたものだと思います。

――ドラマ「エール」に関する質問をいたします。風俗考証というのは、具体的にどんなことをするのですか。

刑部:「エール」は、明治、大正、昭和戦前・戦中・戦後と、非常に長期間を描いているため、それぞれの時代に適した知識が求められます。

ドラマの制作スタッフは、古山裕一(古関裕而がモデル)が住む福島と、関内音(裕而の妻になる内山金子がモデル)が住む愛知県豊橋の街の風景(通行人の服装や店の開店から閉店までの時間など)はもとより、大正時代の小学校にはなにを履いて登校していたとか、お弁当の中身の具材はなにかなど、非常に細かい点にまでこだわっています。

風俗考証はそうした質問に対して、史料にもとづいて回答します。

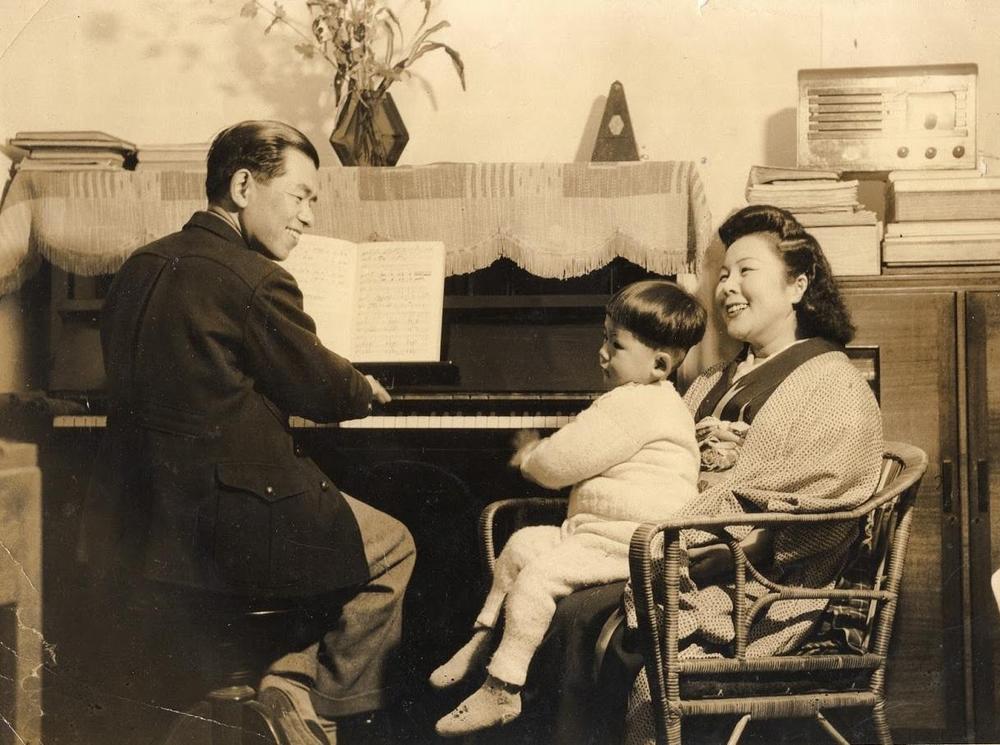

古関裕而(左)・正裕(中央)・金子(左)1948年9月2日(古関正裕氏所蔵)

古関裕而(左)・正裕(中央)・金子(左)1948年9月2日(古関正裕氏所蔵)――ドラマの見所や、注目している点はありますか。

刑部:古関さんは、後年に「謙譲という名の背広」を着ていると言われるほど、控えめな人柄です。後輩の作曲家や歌手に対して思うところがあっても、面と向かって駄目出しをするようなことはありませんでした。いつもニコニコしていて、他人に怒る姿を見せることはなかったようです。

一方で妻の金子さんは、古関さんよりも芸術に対しては情熱家タイプでした。自分の考えを曲げずに発言するため、ときとして他者と衝突することもありました。古関さんと金子さんとでは性格のタイプに差がありますが、作曲家と声楽家を志す縁で結ばれました。おしどり夫婦ですが、長く生活していれば夫婦喧嘩もあったようです。タイプの異なる二人が、どのようにして支え合っていったのかをどうドラマで描くのか、楽しみにしています。

本書でも触れましたが、NHKの音楽番組では、昭和50年代半ば(1980年代)から戦時歌謡を取り上げなくなります。しかし、古関さんは、「露営の歌」で時の人となり、「暁に祈る」「若鷲の歌」「ラバウル海軍航空隊」など、多くの戦時歌謡を作曲しています。

アジア・太平洋戦争開戦直後の昭和16年12月10日には、イギリスの戦艦プリンス・オブ・ウェルズとレパルスを撃沈したという報道がなされると、NHKの依頼による報道歌謡である「英国東洋艦隊潰滅」を、わずか3時間で作曲するという神業を見せます。また戦局が悪化してくると「嗚呼神風特別攻撃隊」のような悲壮感の強い曲も書いています。

こうした戦時中の活躍をドラマではどう描かれるのか、まったく触れられないのか、古関さんの音楽人生にとって重要な時期だけに、注目できるのではないでしょうか。

――最後に、読者に一言お願いします。

刑部:ドラマであらためて注目され、古関メロディーを耳にする機会も多いと思います。

『古関裕而』には、巻末に作曲リストを掲載しました。自分好みの曲を探すのに、リストを活用いただけることを願っています。

――ありがとうございました。