- 2020 03/31

- 著者に聞く

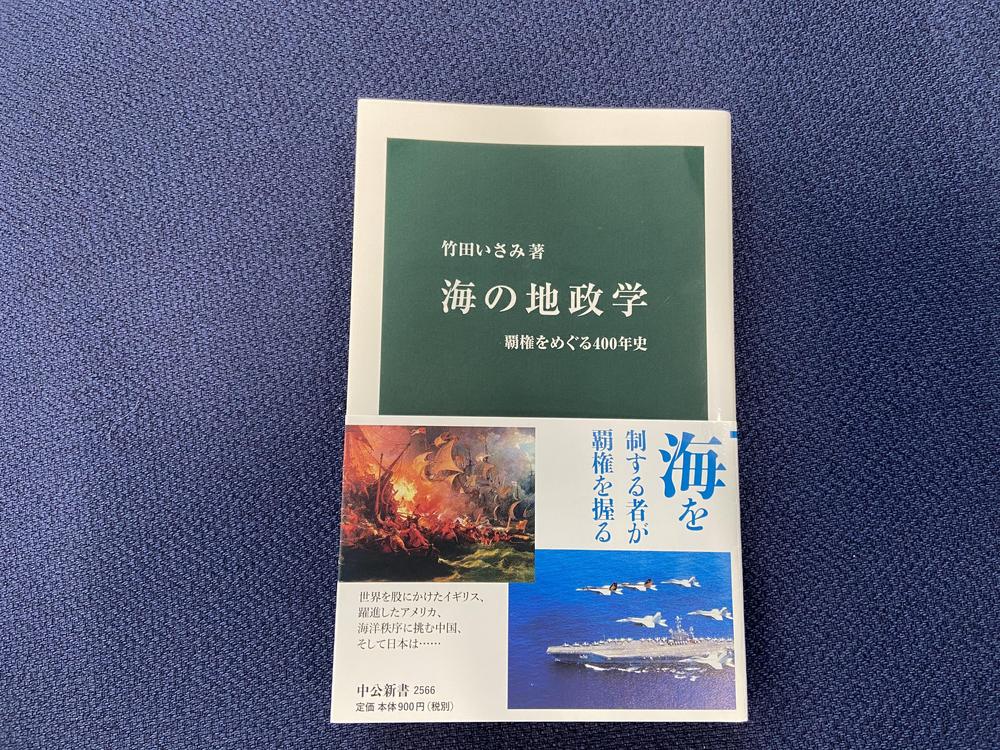

海洋覇権をめぐる400年の激動を描いた『海の地政学』は、書評などにも複数取り上げられ話題を呼んでいます。広範な範囲を扱った本書は、どのような狙いで書かれたのか、著者の竹田いさみさんにうかがいました。

――ご執筆の動機をお教えください。

竹田氏:「海」に関する素朴な疑問を解きたい――これが最大の動機です。なぜ領海は12カイリで、排他的経済水域(EEZ)は200カイリで、そして接続水域は24カイリなのか。アメリカは、世界に海洋革命をもたらした大陸棚宣言を第二次大戦直後に行っていますが、なぜこのタイミングなのか、こうした素朴な疑問を解明したいとの気持ちでした。

――400年という長いスパンを扱っていますが、どのような点が大変でしたか。

竹田氏:もともと400年を扱う予定ではなかったのですが、海の「謎」を解いていくうちに400年史になってしまいました。海を舞台にした国家のせめぎ合いの歴史は古く、その迷宮に入ってしまい、抜け出すことができなくなりました。

断片的な事実を、何か一貫性のある、一つの物語にまとめあげることが果たしてできるのかと いつも自問自答しながら原稿と向き合っておりました。ヒストリーとは「彼の物語(His Story)」ですから、文字通りヒストリーを書くように心がけました。

――本書に関連する土地も多く巡っておられます、印象に残った場所を教えてください。

竹田氏:日本国内では、ペリー来航の地として知られる北海道の函館が、強く印象に残っています。函館は夜景が有名ですが、日帰りのため夜景は諦めていましたが、晴天の函館山から見た風景の、あまりの美しさに息をのみました。洋館が立ち並ぶ坂道を歩き、往時をしのびました。ご当地の名産も楽しみです。

海外ではスエズ運河の通航と、英領ジブラルタルから海峡の先に見えるアフリカ大陸の遠景に感動しました。アフリカ大陸はヨーロッパのまさにお隣さんだと、実感しました。

――多様な国やキーマンが出てくる本ですが、特に気になった存在はいますか?

竹田氏:米国のセオドア・ローズヴェルト大統領です。高級紳士服ブルックス・ブラザーズで特注した自前の軍服を着て、写真館で撮った写真が有名です。同社の創業200周年を記念して、東京で2018年に展示会が開かれました。会場内のパネルで同大統領のポートレートをみてから、気になる存在になりました。

大統領に就任した直後に、米国海軍の強化とパナマ運河の建設を宣言し、それを実行した大統領。日露戦争の講和会議を開催して、米国の地位を世界的に向上させ、ノーベル平和賞も手に入れた凄腕の政治家です。

――終盤は中国の海洋進出がクローズアップされています。どのように受け止めていますか。

竹田氏:中国は、一言で表現すると「やり手」の国です。国内法と国際法を使い分け、あくまで自国に都合のよい「法の支配」を構築しています。とにかく沢山の法律を通して、中国の周辺海域を意のままに支配できるように準備をしてきました。長期的な視野をもち、執拗に、継続的に、中国の周辺海域を支配したいとの野望が見て取れます。

日中関係が良好になっても、中国の公船による尖閣諸島へのアプローチは続いており、油断ができません。

――どうもありがとうございました。