- 2019 07/18

- 著者に聞く

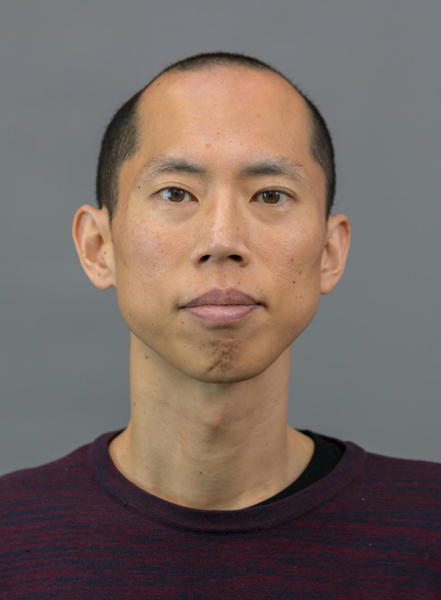

研究に国境はありません。海外の大学や研究機関で活躍する日本人研究者たちも数多くいます。自らもイギリスの大学で研究リーダーを務め、このたび『海外で研究者になる 就活と仕事事情』を刊行した増田直紀さんにお話を伺いました。

――増田さんのご専門はネットワーク科学や数理生物学であり、前著『私たちはどうつながっているのか』は、ネットワーク科学がテーマでした。今回は、なぜ、海外の大学や研究機関で研究リーダーになるという本をお書きになろうと思ったのでしょうか。

増田:このよく知られていないテーマについて、広く知ってもらいたかったからです。

あと、分野にもよると思いますが、日本人の学生や研究者の「内向き志向」というのが、私はある気がしています。そのことについて、単に自分の意見を述べるのとは別の形で、何かしたかったというのもあります。

また、私の既刊書はすべて自分の専門関係ですが、書くのは基本的に好きです。時折、専門と関係ないブログも書いてます。

――増田さんと海外とのそもそもの関わりについてお教えください。

増田:21歳まで海外に出たことがありませんでした。24歳でアメリカに1年間留学するまでは英語も話せませんでした。

それでも、大学4年生のときに、国際ワークキャンプというものを行う団体(国際NGO NICE)を知って、英語はまだロクに話せないながらも、海外や国内のワークキャンプに行くようになりました。ワークキャンプでは、たとえば、いろいろな国の人が混じって2週間程度、共同生活し、ボランティア労働をします。

これを通じて海外への興味が強くなり、その後の留学や、海外との研究などに発展しました。

――ご自分の就職活動で、あるいは海外での勤務経験で、とくに印象深いことがあったらお教えください。

増田:本書にも書いたようにいろいろあるのですが、ひとつだけ挙げるなら、面接の旅費が海外から行く場合でも出ることですね。このことは日本でも知られつつあるし、日本の公募も候補者に旅費を出す場合はあるようです。ただ、当時は驚きました。

――本書では増田さんのご経験以外にも17人の方にインタビューされていますが、その方たちとはどうやって知り合ったのですか。

増田:17人のうち5人は元からの知り合いです。残りの12人は、ネットでせっせと調べました。貴重なお話を聞かせてくださって、感謝しています。

――海外に出ようという若い人たちに言いたいこと、伝えたいことは、本書中でふんだんに記されていますが、もうすこしさかのぼって、まだ海外に出ようとはあまり考えていない若い人に、伝えたいことがありましたらメッセージをお願いします。

増田:たとえば、イギリスでは、高校生が夏休みにインターンに行くことが珍しくはないです。学校、塾、家族とは異なる刺激をたくさん入れてほしいです。