- 2019 07/16

- 著者に聞く

バブル経済の崩壊ととも幕を開けた平成の30年間は、いったいどんな時代だったのか。未曽有の「金融動乱」を継続的に取材し、当時の関係者の証言を得て『平成金融史 バブル崩壊からアベノミクスまで』を著した、ジャーナリストの西野智彦さんに話を聞いた。

――どのような経緯で企画の立案に至ったのでしょうか。

西野:平成の初期、ある日銀幹部から一冊の本を渡されました。昭和初期の著名なジャーナリスト高橋亀吉翁らが記した『昭和金融恐慌史』です。その後、平成という時代はまるでこの本をなぞるかように金融動乱を繰り返し、人々の平穏な暮らしと経済社会を揺るがしました。平成の世が閉じるにあたり、微力ながらもこの間を取材してきた一人として、後世にまとまった記録を残さなければならないと思い、企画しました。

――取材や執筆で苦労した点は。

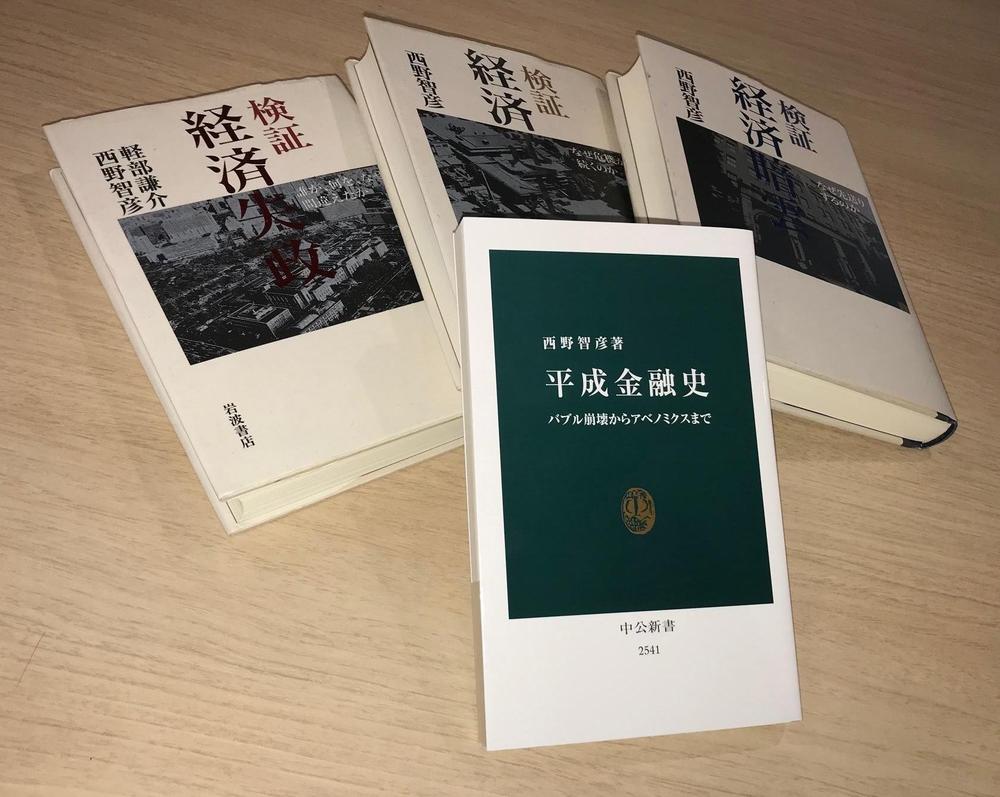

西野:平成は30年余あり、これを新書に収めるのは大変でした。私はかつて1990年代の金融危機をドキュメントした本を3冊出版しましたが、そこに記した事実を再検証し、さらに2000年以降の展開を取材した結果、膨大な資料と取材メモが自宅に積み上がりました。これを一つ一つ整理し、多くのエピソードを割愛して何とか300ページにまとめたという印象です。

――あえて伺いますが、本書の最大の読みどころはどの部分だとお考えですか。

西野:やはり1997年から98年の危機の連鎖が読みごたえがあるのではないかと思います。当時、私はテレビ局の記者で、毎日起こる事象をただやみくもに追いかけていました。私自身を含め、当時誰も知らなかった危機の全体像が明らかになっていくプロセスは、金融に関心の薄い方が読んでも興味深いんじゃないでしょうか。

――97年に相次いで起きた大型金融破綻の記憶は今なお鮮烈ですが、他方で「11・26騒動」の舞台裏についてはほとんど知りませんでした。

西野:北海道拓殖銀行や山一証券が経営破綻した97年11月は、日本経済が危機の淵に追い込まれた時として知られていますが、今回の検証で連鎖破綻が発生した詳しい背景が明らかになりました。とりわけ全国の銀行で同時多発的に取り付け騒ぎが起きた11月26日の詳細と当局側の動きが報じられるのは、これが初めてだろうと思っています。

――ところで、執筆中のエピソードがありましたら伺えますか。

西野:当局者の多くは「守秘義務」に縛られながらも、「正確に理解してほしい」という素朴な思いも持っています。政策の中枢を担っていた頃は何一つ語らなかった人が、時間の経過とともにそうした思いを強め、守秘義務ぎりぎりの線で数多くの新事実を明らかにしてくれました。インタビューの数日後にわざわざ電話をくれ、「あの時は言えなかったが」と驚くような話を打ち明けてくれた方もいました。

――振り返ってみて、平成とはどういう時代だったとお考えですか。

西野:今回の本にも書きましたが、こと金融に関する限り、平成は「実験と失敗」の連続だったと思っています。当局者のほとんどが事態を正確に把握できず、はっきりとした戦略を持たず、目先の課題を解決するために実験的な対応と失敗を繰り返しました。しかも、その結末は平成の時代には訪れず、令和へと引き継がれました。昭和の負の遺産にもがき苦しみ、痛みを散らしつつ、抜本的治療を令和に先送りしたのが平成だった気がします。

――今後の取り組みのご予定をお聞かせください。

西野:今回の著作は15年以上の検証取材に基づいています。この間に積みあがった膨大な資料の整理に、これから取り組まなければなりません。100人を優に超える膨大なインタビューを改めてチェックしていけば、また新たな視点や「検証漏れ」も明らかになると思います。そうした細かい作業を通じて、次のテーマを探していきたいと思っています。

――ありがとうございました。