- 2018 09/26

- 知の現場から

写真評論家の鳥原学さん。2013年発売の中公新書『日本写真史(上・下)』では、写真が日本に輸入された幕末期から現在までの歴史を描いた。

作家で生活史研究家の阿古真理さん。食を中心に暮らしや女性の生き方に関するテーマで旺盛に執筆活動をしている。この8月には、現代日本のアジア食文化受容をまとめた『パクチーとアジア飯』を刊行した。

写真と食、切り口は違えど、ご夫婦ともに近現代史の在野の研究者だ。

そんなお二人の仕事場(大田区)をたずねた。

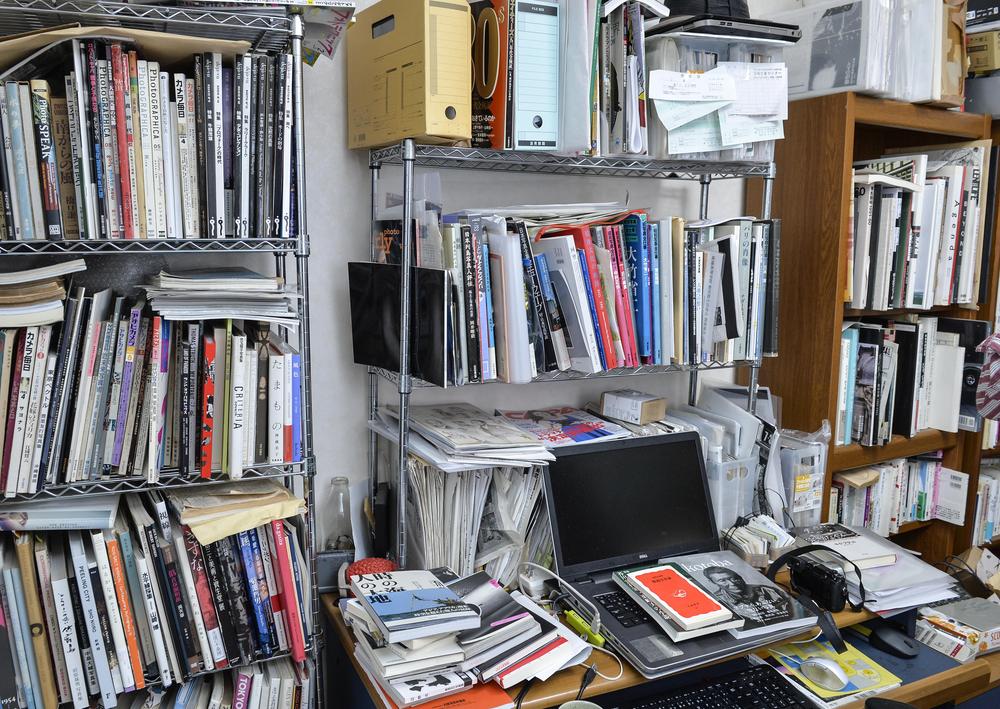

鳥原さんのデスク。「写真集は大判な上にサイズがまちまちなので、大きさ以外の分類ではとても整理できないですね」と苦笑い。執筆に関係する資料がパソコンの近くに抜き出される。机にはカメラもあった。

鳥原さんのデスク。「写真集は大判な上にサイズがまちまちなので、大きさ以外の分類ではとても整理できないですね」と苦笑い。執筆に関係する資料がパソコンの近くに抜き出される。机にはカメラもあった。お二人が結婚したのは1999年。出会いはその3年前で、きっかけは写真だった。大阪のギャラリーで阿古さんが開いていた写真の個展に鳥原さんが立ち寄り、知り合った。

鳥原さんは「もう20年か」とつぶやき「生活史を研究する阿古が身近にいることで、写真に写された人々への見方は変わったかもしれません。家にある本やそのほかさまざまなものを通して、影響を与え合っているでしょうね」と言う。

雑誌のコピーは、写真家ごとに整理されている。収納ケースはホームセンターの島忠でまとめ買いしたもの。

雑誌のコピーは、写真家ごとに整理されている。収納ケースはホームセンターの島忠でまとめ買いしたもの。70平米の現在の家に引っ越したのは3年前。以前は54平米の2LDKで、およそ10畳のリビングを仕事部屋とし、ときに寝室やダイニングキッチンで仕事をしていた。

メゾネット式の2階にある部屋が、現在のお二人の仕事場。鳥原さんは、リビングや寝室といった住空間(1階)と区切られているため仕事をしやすいと感じているそうだが、阿古さんは広いスペースの方が好きで、リビングで資料を広げることも多いという。

余談だが、取材当日の夜に『パクチーとアジア飯』刊行を記念して「パクチーパーティ」が開催された。残念ながら、阿古さんはその準備で退席。

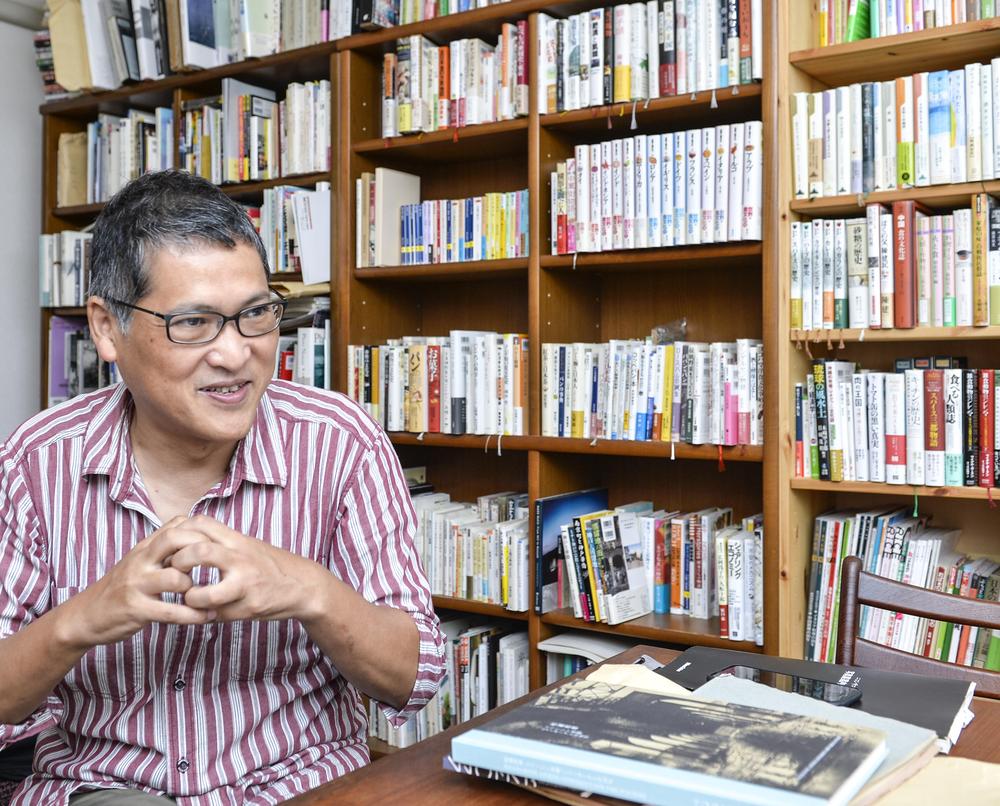

リビングに場所を移して、鳥原さんにインタビューをおこなった。

リビングも壁2面は本棚で、かなりの蔵書だった。

リビングも壁2面は本棚で、かなりの蔵書だった。 鳥原さんは、どんな風に一日を過ごしていますか。

「まず、朝起きたら、ネットでニュースをチェックします。googleのニュース検索で検索語として“写真”“カメラ”を登録しています。その中で気になったものをfacebookに投稿します。メモの代わりですね。 最近は、写真雑誌がニュースをあまり取り上げなくなり、ネットでしかチェックできません。時間のあるときにfacebookを見返し、こまめに裏を取って、執筆の材料にしています」

「学校で講義する日もあれば、仕事場で執筆している日もあります。国会図書館に必要な資料のコピーを取りに行くことも多いですね。寝る前には、3日に一度くらいのペースで、テレビ番組の録画予約をします。こちらも“写真”“カメラ”という言葉で検索して、気になったものを録画します」

「シャッターを切るときの気持ちを知るため」自らも意識的にカメラを持ち歩くという鳥原さん。自宅近くの桜を定点で撮り続け、facebookに投稿している。

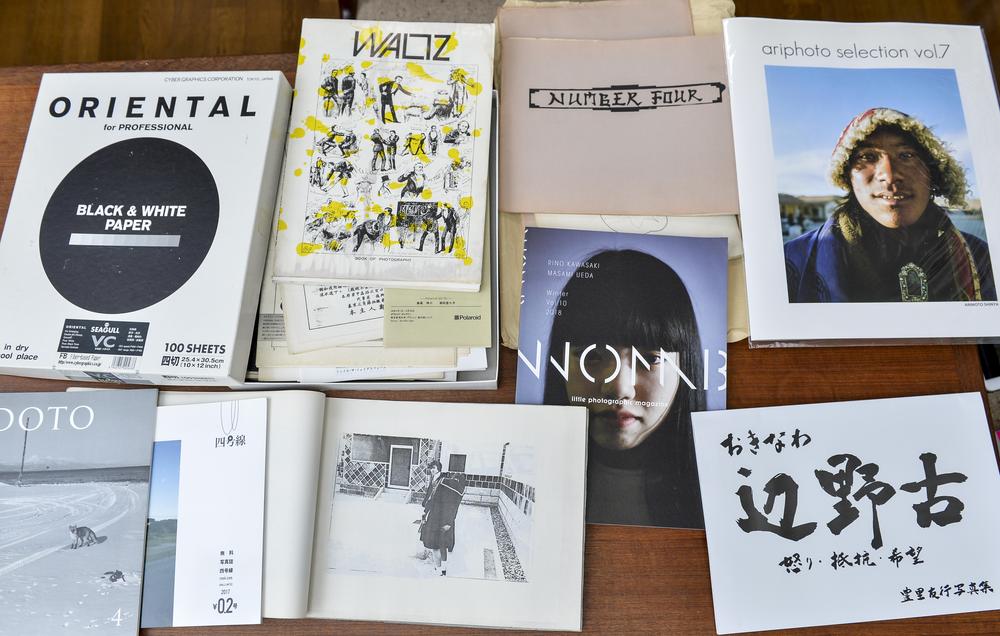

「シャッターを切るときの気持ちを知るため」自らも意識的にカメラを持ち歩くという鳥原さん。自宅近くの桜を定点で撮り続け、facebookに投稿している。 ここにしかないものを見せてくださいませんか、という編集者の無理なお願いに、貴重な同人誌を取り出してくれた。同人誌は、10部程度など、ごく少部数しか作られないものも多く存在し、入手しづらい。市場に流通せず、図書館などにも所蔵されないため、調査は難しいという。

「日本の写真文化は、同人誌を制作するような写真を趣味にする人に支えられています。誰でも撮れる、裾野が広いことが写真の特性でもあります。同人誌は、写真研究には欠かせないものです」

写真表現については、同人誌のように「小さいけど深い世界」と、雑誌などマスメディアで展開される「広くて浅い世界」を両方見なければ気づかないことが多々あるそうだ。

写真の同人誌。写真家が個人や団体で自主制作している。見せてもらった同人誌の中には、古くて貴重なものも。

写真の同人誌。写真家が個人や団体で自主制作している。見せてもらった同人誌の中には、古くて貴重なものも。鳥原さんの今の関心は「現在と未来」。東日本大震災以後、日本人の写真のかかわり方は変わったと、鳥原さんは指摘する。「アーカイブという言葉がさかんに使われるようになったのは、東日本大震災以後だと思います。津波に流された写真を拾い、クリーニングするボランティアもありました。震災を乗り越えて、写真と写真を取り巻く環境はどうなっていくのかに強い関心があります」

いままで、写真について通史的に描くことが仕事の中心だった。「当然、古い写真も好きですが」と前置きし、「写真には撮ったその瞬間が詰まっていて、それを読むのが写真評論家の仕事でもあります。つまり、とてもジャーナリスティックな営みです。過去だけでなく、写真の現在と未来についても、もっと考えて発信していきたいです」と力強く語った。