- 2017 04/27

- 知の現場から

大学で教鞭を執りながら、精力的にラテンアメリカ文学の翻訳をこなし、2016年には「ボルヘス、ガルシア・マルケスから新世代の旗手まで」を副題に持つ『ラテンアメリカ文学入門』を上梓した寺尾隆吉さん。その仕事ぶりから、「寝る間も惜しんで翻訳している」「寺尾隆吉は数名いる」などと噂されることも。実際はどのようなスタイルで仕事をしているのだろうか? フェリス女学院大学の研究室を訪ねた。

「研究にせよ翻訳にせよ、書き仕事の大半は自宅でしています。書いたものを直す作業は研究室が多いですね。あと、カフェや電車でチェックすることもよくあります。常時ゲラは何かしらありますね。翻訳中の作品に関連する資料は自宅に置き、それ以外はここにあります」

「いろいろな場所で仕事をしますが、一番落ち着くのはやはり自宅です。会議もありませんからね(笑)」

「いろいろな場所で仕事をしますが、一番落ち着くのはやはり自宅です。会議もありませんからね(笑)」普段はどのような生活を過ごされていますか?

「授業がない日は、午前中2~3時間、カフェで本を読みます。午後は翻訳や書き物を3~4時間くらいかな。それ以上やっても効率は上がらないので。夜はもう少し気楽に調べ物をしたり、原稿を直したり。飲みに行くことも結構ありますね」

仕事量に驚かれることも多いと思うのですが、なぜそれだけこなせるのでしょう?

「無理して頑張っているという感覚はありません。気持ちの切り替えが早いのは大きいですね。仕事の根本は文学研究で、そこから派生する活動として翻訳をしている感じです。仕事量に関して言えば、スペイン語を読むスピードがやはり速いのでしょうね。辞書を引く回数も今では減りました。翻訳は日本語力が大事だと言う方もいますが、高度なスペイン語の読解力は不可欠です。あとは、本当に好きな作品だけを翻訳すること、そして無意味な文章を書いて時間を無駄にしないことでしょう」

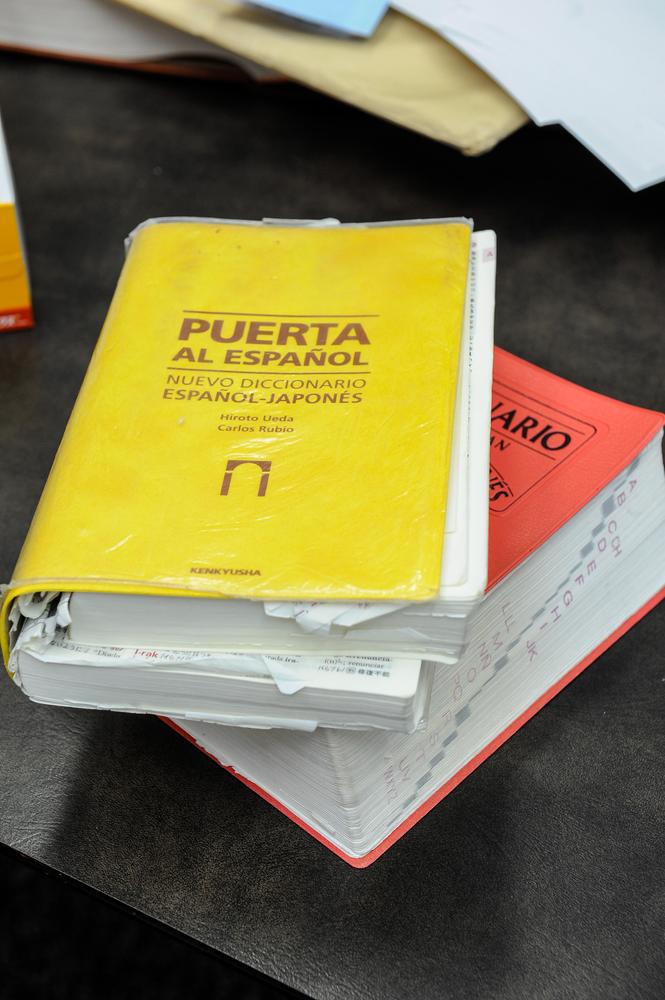

使い込んだ辞書は二代目。「昔はとにかく使いまくっていましたが、最近はあまり引かなくて済むようになっています」

使い込んだ辞書は二代目。「昔はとにかく使いまくっていましたが、最近はあまり引かなくて済むようになっています」「翻訳の仕上げには、必ず協力者に訳文を読み上げてもらいます。原文と照らし合わせながら細かくチェックし、脱落や間違いを正します。日本の小説をスペイン語に訳すことも多いのですが、その際も同じことをします。浜田和範君やグレゴリー・サンブラーノ氏など、頼りになる協力者が周りにいるのでいつも助かっています」

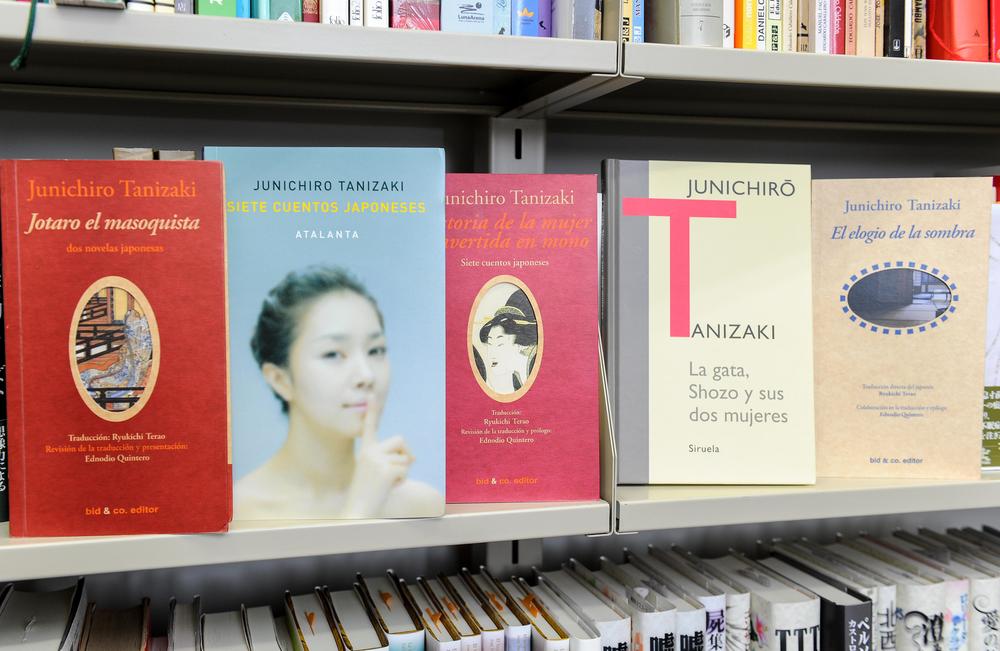

中央公論とも縁の深い谷崎潤一郎。寺尾さんはこれまでに5冊をスペイン語に訳している。左から『饒太郎ほか一篇』、『七つの短編集』、『人間が猿になった話ほか六篇』、『猫と庄造と二人のおんな』、『陰翳礼讃』。

中央公論とも縁の深い谷崎潤一郎。寺尾さんはこれまでに5冊をスペイン語に訳している。左から『饒太郎ほか一篇』、『七つの短編集』、『人間が猿になった話ほか六篇』、『猫と庄造と二人のおんな』、『陰翳礼讃』。翻訳する作品はどのように見つけますか。

「いい作品に出合うためにはたくさん読むしかありません。また、信頼できる情報を選別することも重要です。親交の深い作家たちと話すなかで作品情報を得ることもよくありますね。彼らの大半は私より相当辛口で、その評価は参考になります。打ち解けると本音で話してくれますから、新聞や雑誌に出てこない裏話まで入ってきます」

研究室の机には作家たちとの写真が。左の写真立て右上は、レオナルド・パドゥーラ(キューバ)との会談。左上はフアン・ビジョーロ(メキシコ)と、右下はロドリゴ・フレサン(アルゼンチン)と。右の写真立てには、世界三大テノールの一人、ホセ・カレーラス(中央)と面会した時の写真が。

研究室の机には作家たちとの写真が。左の写真立て右上は、レオナルド・パドゥーラ(キューバ)との会談。左上はフアン・ビジョーロ(メキシコ)と、右下はロドリゴ・フレサン(アルゼンチン)と。右の写真立てには、世界三大テノールの一人、ホセ・カレーラス(中央)と面会した時の写真が。「フィクションのエル・ドラード」(水声社)や「ロス・クラシコス」(現代企画室)のような、スペイン語文学の翻訳シリーズを監修なさっていますね。その狙いは?

「文学を『点』として翻訳するのではなく、『面』として紹介したいというのがひとつ。バラバラに翻訳が点在していては全体像が見えてきませんからね。あとは、商業的観点からではなく、真に文学的価値のある作品を出版する枠組みを作りたいという思いですね。岸辺から釣り糸を垂らして待つのではなく、仲間と船団を組んで魚群を狙う感じです(笑)」

「気持ちの切り替えにエスプレッソは欠かせません」。研究室にエスプレッソマシンを入れたのは大学の中でももっとも早かったとの由。学生たちもよく飲みに来るとか。

「気持ちの切り替えにエスプレッソは欠かせません」。研究室にエスプレッソマシンを入れたのは大学の中でももっとも早かったとの由。学生たちもよく飲みに来るとか。「今後も自分のペースで翻訳をしていきたい」と言う寺尾さん。すでに3月に水声社からマリオ・レブレーロ『場所』が出版されたほか、2017年も刊行予定は目白押しで、読者の期待に応えてくれそうだ。