- 2025 02/04

- まえがき公開

アッシリアは、イスラエルの民を虜囚にし、敵対民族を残酷に処刑したとして、『旧約聖書』では悪役に描かれる。だがその実像はバビロニアの先進文明に学び、長きにわたって栄えた個性的な国だ。紀元前2000年に誕生した小さな都市国家が他国に隷従しつつも、シャルマネセル3世、サルゴン2世らの治世に勢力を拡大、世界帝国となるが、急速に衰微し、前609年に瓦解する。その盛衰を軍事・宗教・交易など多角的に描く。

『アッシリア全史 都市国家から世界帝国までの1400年』の「はじめに」を公開します。

□ ■ □ ■ □ ■ □

はじめに

アッシリアの浮彫と粘土書板と

図を見ていただこう。

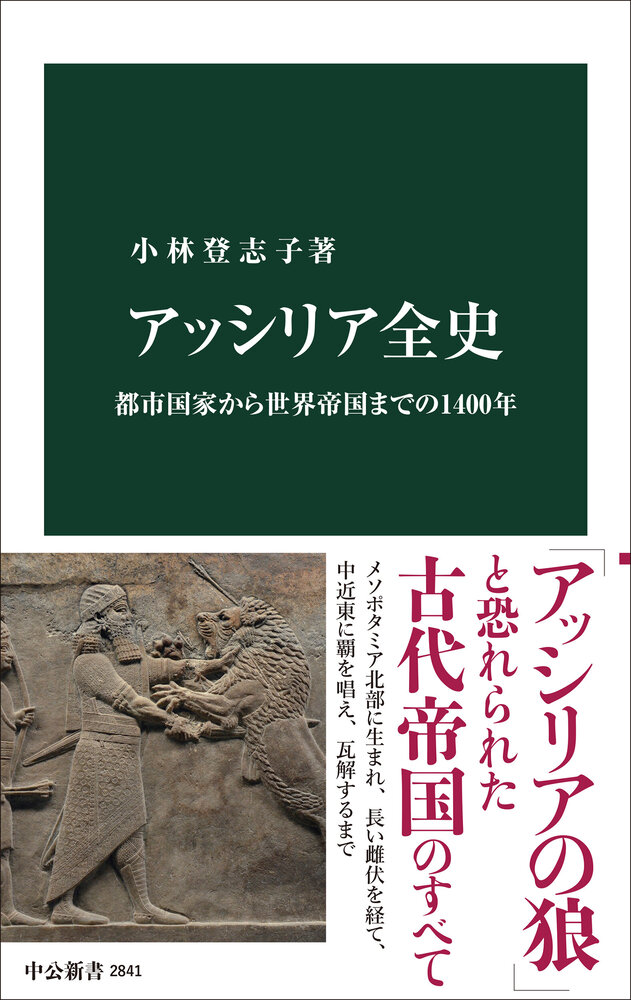

図1は、絶頂期のアッシリア帝国のアッシュル・バニパル王が馬上で弓をひく浮彫の図像である。古代オリエント史関連の図書などでよく紹介されている。

図1 馬上で弓をひくアッシュル・バニパル王 ニネヴェ出土、前668―前627年、石膏、大英博物館蔵(CC BY-SA 4.0 by Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg))

図1 馬上で弓をひくアッシュル・バニパル王 ニネヴェ出土、前668―前627年、石膏、大英博物館蔵(CC BY-SA 4.0 by Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg))

戦闘ではなく、狩猟の場面だが、王は腰帯に2本の葦ペンを差していることを見てほしい。古代メソポタミアの王のなかでも識字力(リテラシー)がある珍しい王で、このことを自慢している。この図を見ると、「文武両道の王」との印象を受けてしまうが、はたして王の実像がどうだったかは第8章で確認してもらうことになる。

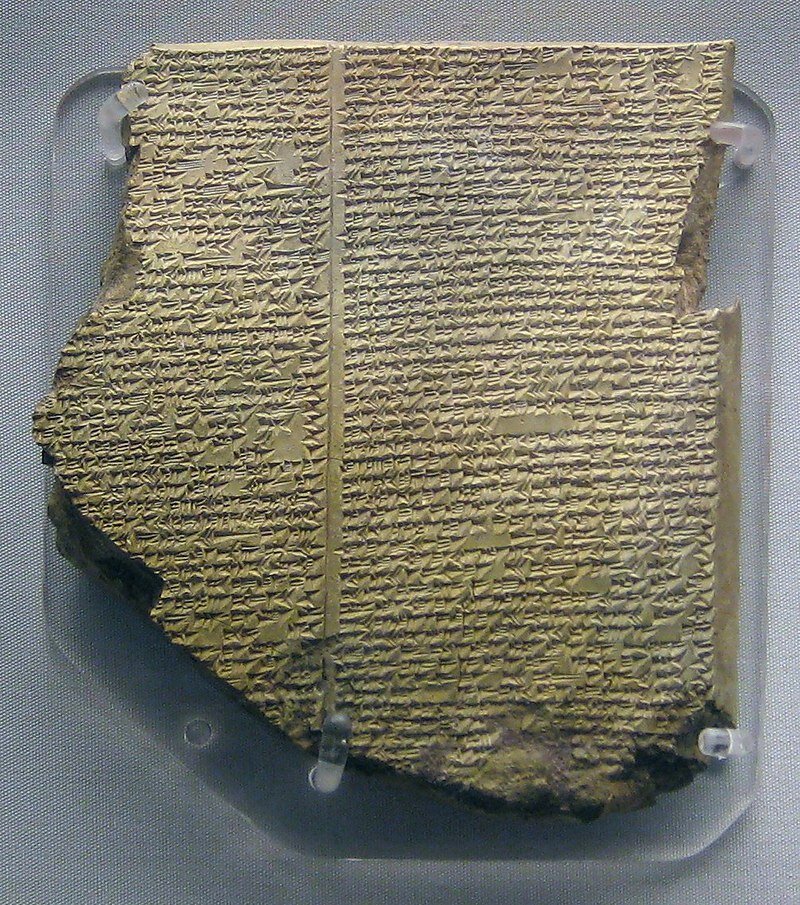

図2 『ギルガメシュ叙事詩』第11書板裏面 新アッシリア時代後期、粘土板、高さ15cm、幅13.5cm、大英博物館蔵(CC0 1.0 by BabelStone)

図2 『ギルガメシュ叙事詩』第11書板裏面 新アッシリア時代後期、粘土板、高さ15cm、幅13.5cm、大英博物館蔵(CC0 1.0 by BabelStone)

図2はバビロニアで編纂された『ギルガメシュ叙事詩』の第11書板である。

シュメル語で書かれたビルガメシュ(ギルガメシュ)を主人公とした複数の短編を取捨選択して、アッカド語で11枚の書板にまとめたのが『ギルガメシュ叙事詩』である。のちに12枚目の書板が追加された。追加の理由は第7章末尾で話すとする。普遍的な主題、死と友情が主題として扱われていて、アッカド語が伝わった国々ではこの物語が好まれた。いわば古代オリエント世界のベスト・セラーである。12枚の書板はニネヴェ遺跡の「アッシュル・バニパルの図書館」から出土した。

第11書板には『旧約聖書』の「ノアの大洪水」とよく似た「大洪水」の話が書かれていることがわかって、考古学に興味のない人の間でも知られるようになった。

2枚の図はアッシリアを語る際に欠かせない図である。アッシリアは武力ではバビロニアを凌ぐことになるが、バビロニア文化には憧れつづけていた。アッシリア人は粘土板を戦利品とし、バビロニアで創作された物語をアッシリアの図書館に収蔵していたからこそ、現代の人間にメソポタミアの最古の物語などが伝わっているのである。

1400年もつづいたアッシリア

本書は副題のとおり、都市国家の起源から世界帝国の消滅までの、厳密にいえば約1400年もの長い歴史をたどっていく。たとえば、アッシリアに近い地域や時代に興った以下の国々の長さを見てほしい。

アッカド王朝(前2334―前2154年頃) 約200年間

バビロン第一王朝(前1894―前1595年頃) 約300年間

アケメネス朝ペルシア(前550―前330年) 220年間

統一国家はなかなか長くつづかないのである。

約1400年という時間は、日本史でいうと乙巳の変(645年、大化元年)にはじまる一大政治改革、大化の改新の頃から、21世紀の現在までにほぼあたる。元寇(1274年文永の役、1281年弘安の役)のような外敵侵入はあったにせよ、日本は島国なので独立を保てた。

メソポタミアに建国した国は、国内に複数の民族が共存するだけでなく、周囲が開けているので、外敵が侵入しやすい。長期にわたり国を維持することは至難の業ともいえる。

ところが、アッシリアは属国にされたこともあり、つねに強国で繁栄していたということではないが、約1400年もの長きにわたってつづいたのである。この理由を章をまたいで説明しているので、読んでほしい。

ティグリス河からナイル河まで

絶頂期にはティグリス河流域からナイル河までの広い版図を武力で切り取り、複数の民族を支配した最古の世界帝国がアッシリアである。

起源はティグリス河畔の小市アッシュルである。都市国家アッシュル市のままでもよいのではないか。狭い版図で、こぢんまりした国のほうが治めやすいのではないか。なぜ戦争をしてまで、領土を拡大するのか。こうした疑問を、平和な島国に住む現代日本人はもつかもしれない。

だが、ナイル河からインダス河までの世界帝国を形成したアケメネス朝の拡大と比較すると、アッシリアの拡大は抑制的といえる。カフカス(コーカサス)山脈を越えてスキタイまで、あるいはタウルス山脈を越えて、さらにギリシアまでもといった軍事遠征をアッシリアはしていない。領土を拡大することだけが目的ではなかった。エジプトまで支配したが、それはエジプトまで遠征する必要があったからである。この必要についても本書では説明している。

本書の章立て

本書は次のような章立てになる。

まず、序章で純粋に学問だけとはいいがたい、アッシリアの発掘や研究のはじまりについて話す。欧米の博物館にアッシリア出土の遺物がずらっと並んでいる理由も知ってもらいたい。第1章ではアッシリアの地理について話すが、バビロニアとのちがいにも注目してほしい。

古アッシリア時代は2章に分ける。第2章は交易立国アッシリアの商業活動について話すが、主役はアッシュル市民である。古代史で市民というと、ずっと後のギリシアやローマのことになりがちだが、地中海世界ではなく、古代オリエント世界の市民である。今から3900年も前に生きていたアッシュル市の市民たちが古アッシリア語で書いた手紙が現在のトルコ共和国から出土している。アッシュル市民の活躍を紹介する。第3章は歴史のはじまりと王位簒奪者ながらもアッシリア史に欠かせない王の話をする。アッシリア版『国盗り物語』である。この王が出した手紙が出土していて、なかなか魅力的な人物である。

中アッシリア時代も2章に分ける。第4章はアッシリアがミタンニ王国の属国にされていた雌伏期を扱う。一転して、第5章はアッシリア史の転換点で、属国の地位を脱したアッシリアが国際政治の場に登場し、軍事強国へと歩み出す。そしてここで『中アッシリア法令集』などからアッシリア社会の話をするが、バビロニア社会とのちがいを知ることができる。

新アッシリア時代は、第6章から第8章までの3章に分ける。アッシリアといえば、この時代が注目されている。第6章では前1000年紀前半の特徴を説明し、第7章ではアッシリア帝国の構成およびアッシリア軍についてふれ、強制移住政策についても話す。第8章はアッシリアの戦争を浮彫をとおして説明する。ほかではあまり紹介されないような浮彫の図像などを多数収載したので、眺めて楽しんでもらうこともできる。終章はアッシリア帝国の滅亡およびその後についてを話す。

それぞれの時代にアッシリアのためによく務めたともいえる有能な王たちが輩出している。無能、凡庸な王ばかりでは1400年もつづかなかっただろう。各章でこうした王たちの働きぶりを話すことになる。浮彫に自らの肖像を刻むだけでなく、軍事遠征や建築活動の記録を残している。アッシリアの王たちは文字によって記録されることをほかのどこの王たちよりも好んだ。だから、アッシリアの歴史が詳細にわかるのである。こうした記録は王碑文に記されていて、これを引用する。

歴史好きの高校生も、社会人も、ぜひ本書をとおして最古の世界帝国の誕生から消滅までをゆっくり、楽しみながら見届けてほしい。

迫力ある激動のアッシリアの歴史は「面白い」ことこのうえないことを請けあう。

(はじめに、著者略歴は『アッシリア全史』初版刊行時のものです。図版や本文の一部は書籍掲載のものとは異なります)