- 2024 11/08

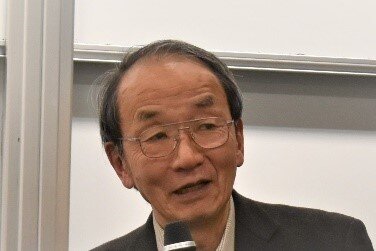

- 著者に聞く

比較的新しい時代に力点を置く通史として好評を博し、ロングセラーとなった『アメリカ黒人の歴史』旧版(2013年3月刊)。11年を経てのアップデート版は、2010年代に勃興し、20年にヒートアップしたブラック・ライヴズ・マター(BLM)運動を概観する新章を収録する。執筆の経緯と、黒人社会の近年の状況について、著者の上杉忍さんに話を聞いた。

――そもそもアメリカ黒人史に関心を持ったきっかけは?

上杉:米軍占領下だった時代、アメリカ兵(白人)が日本人女性を連れてわがもの顔に闊歩している姿を見て、小学生だった私はひどく嫌な気分になったことを覚えています。それとは対照的にうつむき加減に歩いている黒人兵の姿に衝撃を受けました。この人たちはひどい差別を受けていると聞いていた私は、そのころから黒人に同情と親近感を抱いていました。この時の経験が、最終的に私をアメリカ黒人史研究に導いたのだと思っています。

――『アメリカ黒人の歴史』(旧版)の特徴は何でしょうか。

上杉:今までのアメリカ黒人史は、奴隷制時代から南北戦争を経て法的な人種差別を克服した公民権運動まででほとんど終わっていましたが、この新書では、公民権運動以降の50年間の歴史を重視し、多くの頁を割いています。

この50年間のうちに多数の黒人が中産階級に上昇し、政治的にも社会的にも活躍するようになりました。その代表がオバマ元大統領といえるでしょう。しかし、その一方では、なお圧倒的な多数の黒人がアメリカ社会の最底辺に沈殿し、その多くが刑務所に収監され、アメリカは世界屈指の監獄人口を抱えるようになりました。この時代のもう一つの特徴は、世界各地からのアフリカ系の移民が急増し、その数が、全黒人人口の約10パーセントを占めるまでになっていることです。もはや「アメリカ黒人」を一括りにすることができなくなっています。

しかしアメリカでは、白人との混血を含め、アフリカ系の血が流れている者すべてが、「黒人」とみなされ、いまだに差別の対象にされています。

――これまでのご研究についてうかがえますか。

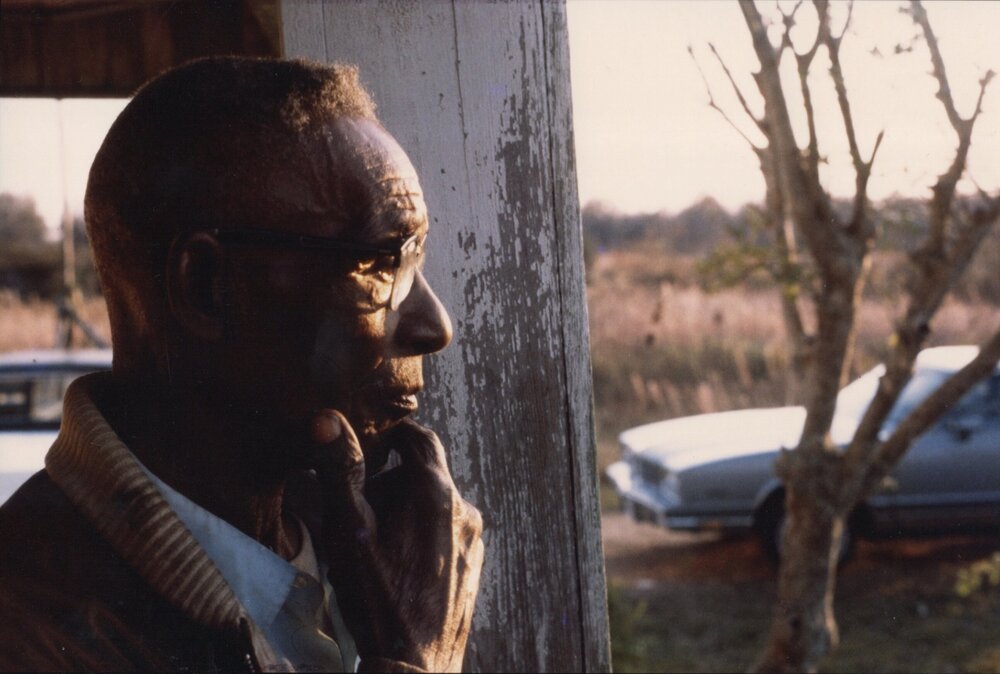

アラバマ州タラプーサ郡の農道脇の一軒家に立ち寄り、ご夫婦からお話をうかがった(1982年3月、著者撮影)

アラバマ州タラプーサ郡の農道脇の一軒家に立ち寄り、ご夫婦からお話をうかがった(1982年3月、著者撮影)上杉:私が最初に取り組んだのは、1930年代の南部の黒人小作農の運動でした。当時の南部農村の大半の黒人は、文字の読めない人々で、この黒人社会は、事実上「無文字社会」でした。そのため南部農村の黒人の生の姿は外部の歴史家たちには、ほとんど何もわかっていなかったのです。

しかし、公民権運動やベトナム戦争反対運動の中で育った若い歴史研究者の中に、南部農村の黒人に直接取材して彼らの歴史を再構成する人が現れました。ハーヴァード大学の大学院生だったセオドア・ローゼンガーテンは、12年間の刑務所生活を終え郷里に戻っていた小作農組合の地元指導者だったネッド・コッブを探し出し、彼にそれまでの全人生を語ってもらい、編集して出版しました。コッブは文字を読めませんでしたが、その記憶力と描写力は驚異的で、この本(All God’s Dangers: The Life of Nate Shaw, Alfred A. Knopf, 1974, 邦訳『アメリカ南部に生きる――ある黒人農民の世界』〔上杉忍・上杉健志訳、彩流社、2006年〕) は、多くの賞を得て、今日でも古典として読み続けられています。

私はローゼンガーテンの導きを得て、アラバマに出かけ運動に参加した黒人老人を探し出して、聞き取りをすることができました。この経験を原点にして、その後、私は最底辺の黒人社会で暮らした黒人にこだわって研究を進めてきました。そこには、抑圧に屈服せず、したたかに自分たちのコミュニティーを大切に育ててきた黒人たちの魅力的な世界が広がっていました。

――今回、増補版を出版されたのはなぜですか。

上杉:旧版は、オバマが大統領に再選され、黒人の幸福感があふれる中で出版されました。しかし、まもなく警官による黒人殺害に対する抗議運動の頻発からBLM運動が発展したのです。これに対して「自分は黒人のためだけの大統領ではない」として運動と距離を置くばかりだったオバマ大統領に対する黒人の期待はすっかりしぼんでしまいました。都市中心部の黒人たちは、オバマは「怠惰で犯罪に走りやすい」と自分たちを軽蔑している黒人中産階級の代表に過ぎないと見なし、大統領に頼るのではなく、自力でBLM運動を始めたのです。こうして『アメリカ黒人の歴史』は、幸福感あふれるオバマ再選の時代で終わるわけにはいかなくなりました。

――BLM運動の背景となる黒人社会の近年の変化について教えてください。

上杉:公民権法によって中産階級出身の黒人が多数選挙で選ばれるようになりましたが、有産者の郊外への流出と連邦政府からの補助金の削減により都市財政は深刻な危機に陥り、黒人政治家は、治安維持と民間資本導入による都市再開発に向かわざるを得なくなりました。豊かな人々を再開発地域の高級住宅・商店街に呼び込むために、この地域に住んでいた貧困住民が厳しく取り締まられ、些細な軽犯罪に対する罰金や裁判手数料収入が都市財政の必要不可欠の収入源となる状況が生まれています。こうして、警官が無差別に「怪しい人物」を職務質問し、それに抵抗する者への暴行が無防備な黒人の殺害に発展することが急増したのです。

――BLM運動と黒人公民権運動の違いは?

上杉:公民権運動は、主に黒人中産階級男性によって指導された中央集権的な組織やカリスマ的指導者の下で展開されました。これに対して、BLM運動は、都市中心部の黒人女性や性的マイノリティーが前面に立って、各地で独立した草の根運動を展開し、SNSを活用して全国的なネットワークを形成しています。警官の黒人殺害に対する抗議から始まったBLM運動は、都市中心部の黒人コミュニティーに対する監視と差別的な取り締まりに対する抗議だけでなく、教育や福祉の充実、住民の生活改善など様々な運動を進め、黒人コミュニティーの再建に取り組んでいます。

――アメリカ大統領選(2024年11月5日投開票)でドナルド・トランプ候補が勝利しました。この結果をどう見ていますか?

上杉:2016年にトランプが勝ったときには正直に言って、とても驚きました。しかし、今回は「やっぱりそうか」という印象です。

近年、警察官に無抵抗の市民が殺害される事件が多発していますが、その直接・間接の被害者である最底辺の黒人にとっては、トランプ当選は、とりわけ絶望するほどの出来事ではないのだと思います。

上杉:黒人に対する残酷な仕打ちに対して大統領権限を最大限発動して毅然と立ち向かうことなく、最底辺の黒人に対して「言い訳するな」と説教し見捨ててきたオバマ大統領への期待が幻想だったことを痛感してきた多くの黒人は、カマラ・ハリス候補に対してどれほど期待できたでしょうか。カリフォルニア州の検事総長だった彼女は、自分たちを犯罪予備軍とみなし、日常的な監視の下に置き、大量に投獄してきた産獄複合体と立ち向かうどころか、むしろその担い手だったと多くの黒人活動家は考えていました。そして、BLM運動の主要組織は、今回の大統領選挙では、ハリス支持を表明しませんでした。BLM運動の創設者のひとりアリシア・ガーザは、「今わたしたちが目撃しているのは、主流政治家たちが運動を飲み込んで懐柔しようとしている姿です。腐敗した政治のゲームに参入することで変化が起きるとは思いません。主流政治家が、黒人の命や生活を大切に扱うようになるとも思いません」と述べ、二大政党とは距離を置くべきだと主張していました。

トランプがBLM運動を規制したり弾圧したりする新たな動きに出る可能性は否定できません。しかし、BLM運動は、政治から見捨てられた最底辺の黒人の要求を実現する草の根運動によって黒人コミュニティーを再建しようと努めており、私は、誰が大統領になろうとも彼らは自分たち自身の道を歩み続けるものだと期待しています。

――ありがとうございました。