- 2022 06/17

- 編集部だより

ほとんどの日本語は「字数×行数」で出来ている。

たとえば、中公新書の帯の裏側には内容説明文があるが、ここは、15字×13行で出来ている。この200字弱(正確には195字)で、本の内容を説明しなければならない。そして、この文章は、書店の店頭で本のタイトルや帯の表側を見て「おや?」と興味を抱いた人が、手に取って、ひっくり返したときに読むものなので、すぐにわかる文章、そしてできれば買ってもらえる文章でなければならない。

そのためには多少の工夫が必要である。

まず、1文1文は短くなければならない。油断するとすぐに、馬のいばりのように長々とした文章になってしまうので、意識して3~4文に切らねばならない。

そして、タイトルや帯の次に読む文章なので、それらを引き継いで、本文につなげる文章でなければならない。身近な疑問や事例を提示したり、基本的なことを説明したりしながら、タイトルの意味や本書の問題意識を説明する。そうすると、内容の正確な要約というよりは、本書前半部分についてやけにくわしく、後半については「○○についても解説」などと駆け足で飛ばしてしまうこともある。

この200字で説明文を書くことに慣れきってしまうと、「本書の内容を400字で説明してください」などと依頼されても、200字書いたところでパタリと筆が止まってしまい、それより先は何も書けなくなったりする。

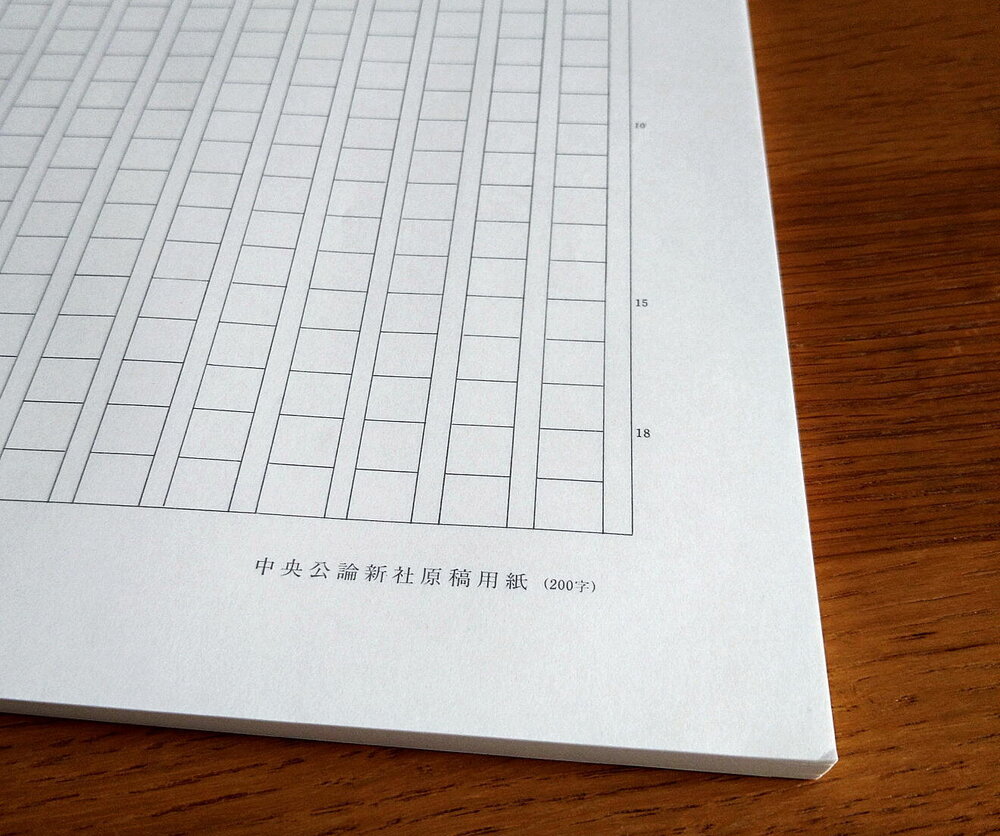

さて、原稿用紙というものがある。20字×20行の400字詰と20字×10行の200字詰があるが、ふつうは原稿用紙といったら400字詰を指す(上の写真は200字詰)。原稿用紙そのものは最近はほとんど目にすることはなくなったが、著者に執筆を依頼するときは、いまだに「(400字詰原稿用紙換算で)300枚くらいでお願いします」と言うことが多い。

その後のやりとりでも、原稿用紙換算で説明することはよくある。「御原稿を500枚いただきましたが、多いので100枚くらい削ってください」などと平気でお願いする。自分が卒論を書いたときには80枚書くのにもヒイヒイ言っていたのに、ひどい話である。

突然だが、人は誰でも100枚ひとたばの400字詰め原稿用紙を持って生まれてくる。

1枚目の最初の行に年齢を書く。この行はそれだけである。

次の行からは、1日に1マスずつ塗りつぶしていく。1年経つと最後の行の5~6字目まで塗りつぶされる。それ以上は塗らないで、次の紙に移る。

これをだいたい80枚くらい繰り返せば、その人の人生が終わる。もちろん全員が80枚と決まったわけではなく、もっと多い人もいるだろうし、理不尽な力によって途中で断ち切られてしまう人もいる。

私もずいぶんマスを塗りつぶしてきた。束もだいぶ薄くなってきた。毎日、会社から帰るときに電車の中で思う。今日も1マス塗りつぶしたと。(さ)