- 2019 06/14

- 知の現場から

アクターズスタジオ大学院(米国)演出学科を日本人で初めて卒業し、演出家として活躍する小川絵梨子さん。作品を丁寧に読み解き、俳優とじっくり話し合ってお芝居を作り上げる。

『今は亡きヘンリー・モス』(2010年上演)の演出で一躍注目を集めた。2018年9月より、新国立劇場の演劇芸術監督に就任。

仕事場である新国立劇場(東京都・渋谷区)をたずねた。

新国立劇場の外観。オペラ、バレエ、ダンス、演劇など現代舞台芸術のための日本の唯一の国立劇場。1997年開場

新国立劇場の外観。オペラ、バレエ、ダンス、演劇など現代舞台芸術のための日本の唯一の国立劇場。1997年開場 小劇場のエントランスで編集者とカメラマンを迎えてくださった小川さん。新国立劇場は、オペラパレス(1,814席)、中劇場(1,038席)、小劇場(可変だが最大で468席)を擁する。

小川さんが好んで演出するのは役者との距離が近く、その緊迫感が伝わる小劇場。「密度が濃い方が好きで、本当は100人くらいの規模でやりたいんです」と苦笑い。

応接室でインタビューに応じてくださる小川さん。

応接室でインタビューに応じてくださる小川さん。 まず、演出家の仕事とスケジュールを教えてください。

「演出家は英語ではディレクター(director)と言いますが、方向を決める人です。厳しいダメだしをするとか、演技についての決定権があるというイメージを持たれているかもしれませんし、実際にそういうスタイルの演出家もいます。でもわたしは、演出家は外側から演劇を観て方向性を示す役割で、役者やスタッフと対等な仕事人である、との考えに立って演出をおこなっています」

「いま、年間に4作品ほど演出をしています。戯曲の翻訳もしているので、携わっている作品数はもう少し多いかもしれません。演出家の中には、年間で10作品以上演出する人もいれば、1作品に絞る方もいてまちまちです」

「稽古はだいたい舞台初日の1ヵ月前くらいに始まるのが通例ですが、劇場や役者のスケジュールを押さえるのは1年以上前が基本です。また、稽古より先にチケットが発売されることが多く、それより前にある程度演出プランを固めないといけません。だから、常に何かしらの舞台について考えている状態です。マルチタスクは得意じゃないのですが(笑)」

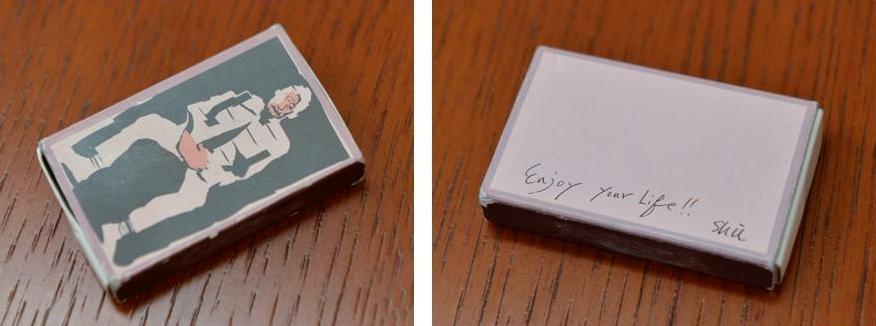

「しゅうさんのマッチです」と常に持ち歩くお守りを取り出した。俳優・中嶋しゅうさんの記念品(2017年7月6日に舞台上で死去)として、肖像と座右の銘「Enjoy your life!!」の印刷されたマッチ箱をつくったそうだ。同じ事務所に所属し、現場も一緒になることが多かった「しゅうさんは、一番の恩人」。中嶋さんは『今は亡きヘンリー・モス』(2010年上演)でヘンリー・モス役を演じ、紀伊国屋演劇賞個人賞を受賞。「死んだら弔辞読むね、なんて冗談を言っていたのに、本当になるとは」と言葉を詰まらせた

「しゅうさんのマッチです」と常に持ち歩くお守りを取り出した。俳優・中嶋しゅうさんの記念品(2017年7月6日に舞台上で死去)として、肖像と座右の銘「Enjoy your life!!」の印刷されたマッチ箱をつくったそうだ。同じ事務所に所属し、現場も一緒になることが多かった「しゅうさんは、一番の恩人」。中嶋さんは『今は亡きヘンリー・モス』(2010年上演)でヘンリー・モス役を演じ、紀伊国屋演劇賞個人賞を受賞。「死んだら弔辞読むね、なんて冗談を言っていたのに、本当になるとは」と言葉を詰まらせた小川さんは愛煙家。吸い始めたきっかけは「もともと小学校から大学まで一貫の学校だったのですが、16年間ずっとメンバーの入れ替わりがない人間関係に、少々息が詰まっていました。ニューヨークへ行って、何か大人のやることをしようと思って、始めたのがタバコだったんです」という。以来、ずっと吸い続けている。

大学卒業時、日本の演劇界の教育方法について徒弟的な印象を持っていた。アカデミックの世界で理論的に演出を学ぶなら、渡米した方がいいと考え、留学したという。

「教育によって演出家や役者への道が開ける」と言い、「アメリカでの経験、人脈などがなければ、いまの仕事はありません」と振り返る。

小劇場のホワイエにて

小劇場のホワイエにて新国立劇場の演劇芸術監督として心がけているのは「幅広い層に演劇と出合ってもらうこと」。国立劇場の責務として「今すぐでなくても、50年後の演劇文化の土台になる」ことを目指すと語る。

演劇システムの実験も積極的に行う。たとえば、全キャストをオーディションで選考する上演や、複数の演出家が1年以上の時間をかけて、作品創りをするプロジェクトなど、演劇界の慣習や常識にとらわれない、挑戦的な企画に取り組んでいる。

これらは、国立の劇場だからこそできることは何か、「公共」の役割を突き詰めて考えた結果だそうだ。

そんな小川さんの直近のお仕事は、劇団「パラドックス定数」主宰の野木萌葱による新作『骨と十字架』(新国立劇場、2019年7月)の演出だ。

芸術監督の任期は4年間。2022年8月までとなる。「まだ詳細は教えられませんが、任期中のことはほとんど決まっているんですよ。楽しみにしていてくださいね」と笑った。

新国立劇場は、“教育”や“公共”に熱意を注ぐ小川さんにうってつけの「仕事場」だった。