- 2018 03/30

- 著者に聞く

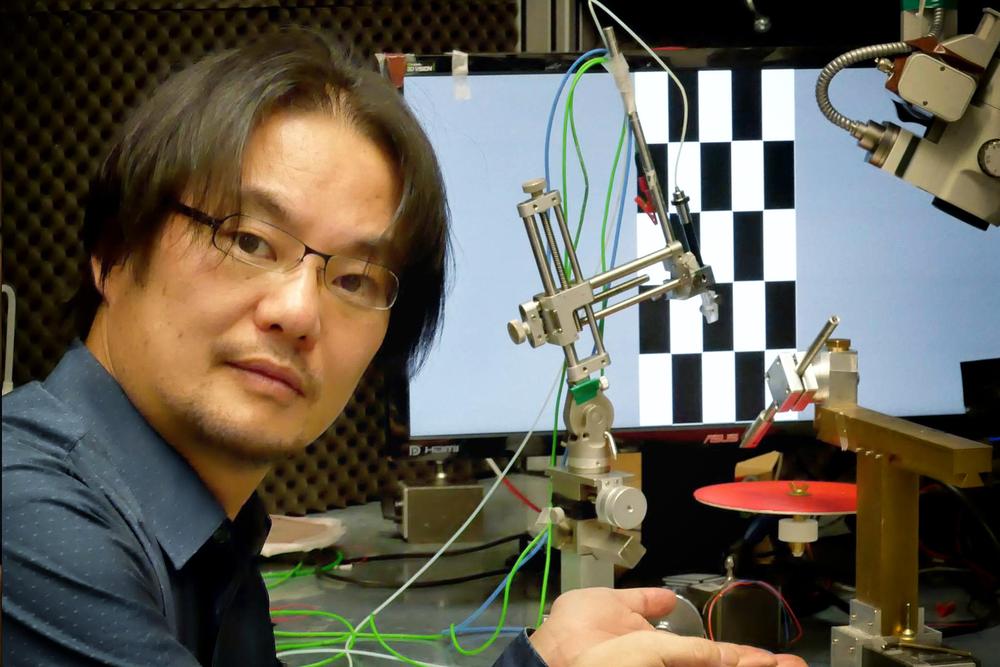

朝日新聞(佐倉統氏)、日経新聞(池谷裕二氏)、毎日新聞(中村桂子氏)など各紙の書評で話題を呼んだ『脳の意識 機械の意識』。その著者で、最前線の脳神経科学から脳と機械の関わりを描き出そうとした渡辺正峰さんに、本書の狙いや刊行後の反響をうかがった。

――本書を著した動機について教えてください。

渡辺:私たちそのものとも言える私たちの「意識」が呆れるほどに未解明で、人類の叡智を尽くして取り組むべき対象であることを一般読者に伝えたいとの想いから、重い筆を執りました(たっぷり3年かかりました)。さらに、意識の謎が一般に認知されることによって意識の科学の歩みが加速し、自身の目の黒いうちに「機械への意識の移植」に挑戦できることを期待しています。

最終章では、自身の脳を用いての意識の移植実験を提案しており、以下のくだりがあります。

「私の脳半球に機械の半球を接続する頃には、機械半球はどこまで進化しているだろうか。『風の谷のナウシカ』にたとえるなら、ドロドロの状態で初陣についた巨神兵のようなものは、ぜひとも遠慮したいところだ。そのときの私が「腐ってやがる!」と叫ぶか、それとも、機械側視野のクオリアに酔いしれるか、云十年後のニュースを楽しみにしていただきたい。」

そのココロは「中途半端なものが一番困る」です。まったくかすりもしなかったなら諦めもつきますが……。

夢は、意識の科学が産学連携の一大プロジェクトとして立ち上がることです。今振り返っても奇跡としか言いようのないNASAのアポロ計画のように、最先端科学の総力を結集させられれば何十年も開発が早まるはずです。また、「機械への意識の移植」を旗印に、超高密度ブレイン・マシン・インタフェースの医療応用、そして移植への挑戦に値する人工知能の開発など、波及効果も期待できます。

だいぶ気は早いですが、本書第3弾のタイトルはすでに決まっています(第2弾は実験成果が出たところで普通に書かせてくださいね、編集担当の上林さん!)。ずばり、『脳の意識 機械の意識Ⅲ-お先に失礼、機械の中からこんにちは-』。これが現実のものとなるよう、ご支援のほどよろしくお願いします。

――本書は前半の第1~3章で意識の研究を興味深いかたちで解説したうえで、第4章以降は渡辺先生の取り組みを軸に、これからの脳と意識に関するビジョンへと踏み込んでいきます。この構成についてお教えいただけますか。

渡辺:イメージしたのは、スタンリー・キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』です。サルの着ぐるみのおじさんたちが暴れまわるオープニングを除けば、映画前半は眠たくなるくらいに堅実でスローな展開(私の父親が母親に出会う前に、デートの最中にこの映画で寝込んでしまったそうです。仮に、もっとハイテンポな映画だったら私はこの世に存在しなかったかも。同じく寝てしまった方は、映画のモチーフとなったアーサー・C・クラークの短編『前哨』を読んで再チャレンジするべし。ちなみに、本書前半が退屈だと言っているわけではありませんよ)。それが一転、映画後半に入ると、宇宙船の制御コンピュータが発狂するわ、ワームホールを抜けるわ、巨大な赤ん坊が宇宙に浮かぶわの筒井康隆顔負けのドタバタSFに早変わり。

冗談はさておき、意識関連の多くの一般書が「意識のハードプロブレム(意識の一番難しい問題)」を冒頭で扱い、「脳神経細胞の塊でしかない脳から我々の意識が生まれるのは不思議でしょ?(不思議だと思え!)」といった調子で、読む前からわかっている人にはわかるけれど、わからない人にはわからないとのジレンマに陥るのをみてきました。実を言えば、本書第一稿も同様の構成をとっていましたが、上林さんのアドバイスをきっかけに何故に伝わらないかに思いを巡らし、脳の基礎知識が理解の前提にあるとことに気づきました。そこで、お楽しみは後にとっておくということで、中盤以降の第4章で「意識のハードプロブレム」を登場させるように、約1年かけて書き直しました。その甲斐があったかどうかは、どれだけの読者が「まえがき」で予告している「天地がひっくり返るがごとき衝撃」を体験できたか次第です。ぜひ手にとって衝撃を味わってください。

――その編集担当と、校了ぎりぎりまで”やりあい”ましたね。泣く泣くカットしたような箇所はありますか?

渡辺:あります、あります。まずは第2章の冒頭で、科学実験のあり方についての記述ありますが、そのなかの「よい実験、わるい実験、ふつうの実験」のくだりで、以下の段落のカットを了承したことは今でも後悔しています(笑)。ちなみに、登場する後輩も、今は立派な大学教授です。

「ちなみに、番組中の「よい子、わるい子、ふつうの子」の「わるい子」は、リーゼントに長ランといった、80年代のいわゆる不良少年であった。この場合の「わるい」は、単に劣っているという意味ではもちろんない。中高時代を思い起こしてもらえればわかるが、この「わるい」には特別な意味がある。著者が大学院生のころ、中学時代にシンナーをやっていたという後輩の話を聞いて羨ましく思ったものだ。」

さらに第4章では、「天地がひっくり返るがごとき衝撃」を体験し損なった読者に向けて、意識の一般書史に残る(?!)見事な開き直り&逆ギレっぷりを披露したつもりが、「読者を煽らないように」との上林さんの一言で敢え無くカットとなりました。

「さて、まえがきで約束した天地がひっくり返るような衝撃を味わうことはできただろうか。正直、まだピンと来ないという読者も多いことだろう。そんな方は、「この著者は主観やら客観やらをもちだして一体が何を言いたいのか、ここまで引っ張っておいて!」と苛立ちながら問いかける御自身の頭の中で、今まさに起きていることを想像してみてほしい。働き者のイオンチャンネルがせっせと働き、シナプス間隙に神経伝達物質がパッパッと放出され、ニューロンがパチパチと発火している。それが「あなた」自身の偽らざる姿だ。そんな神経回路網にすぎないあなたが、「時間と金を返せ!」と怒りを感じられるのは何故だろうか。覚醒のそのときが訪れるまで、本書を脇に置き、頭を冷やして自問自答してほしい。」

――終章では、機械に人工的な意識を宿し、さらにはヒトの意識を機械に移植する可能性を展望されています。本書で提案されている意識の機械への移植は、これまでのものとどこが異なりますか?

渡辺:昨今の映画にみられるように、脳から意識を抽出して、それを機械に移し替えるようなことはできません。コップの水を別のコップに注ぎ込むようにはいかないのです。意識は脳の微細構造と完全に一体化しており、言わば、コップの中の水は凍っています。

そこで一部の脳科学者は、脳の微細構造を機械側で完全に模擬することを提唱しています。ただ、これも非現実的だと言わざるを得ません。氷の不完全な結晶構造を分子の一つ一つに至るまで解読し、それを寸分違わず再現しようとするものだからです。また、仮にそれが叶ったとしても、その読み取りのプロセスは死後の脳に対して行うことになります(頭蓋から取り出した脳を凍らせて、それを薄くスライスした後に特殊な顕微鏡を用いて観察)。

ドラえもんの「どこでもドア」に喩えるなら、入る人を殺して分子レベルでスキャンし、出口側でコピー人間として再構成するようなものです(本カッコ内、とある映画の致命的ネタバレ注意:同様の発想の素晴らしい映画がありますが、完全にスポイルしてしまうので映画名は伏せておきます。ただ、この仕掛けからタイトルに辿り着いたとしても同じくネタバレになるので、それを避けたい方は偶然のめぐり合わせをお待ちいただくしかありません。新手の”呪い”をかけてしまったようで申し訳ありません)。実のところ先のプロセスは、夜眠りにつき一旦意識を失った状態から、翌朝覚醒めて意識が回復するのと大差ないとの議論もありますが、他に手段があるのであれば私は遠慮したいところです。

というわけで、本書で提案する手法をごく簡単に言えば、まずは、まっさらな氷(ニュートラルな機械の意識)を別個に用意し、それをもとの氷(脳の意識)に長期に渡って接続し続けるというものです。接続したままの状態で日常生活を送り、ニュートラルであった機械の意識が徐々に「わたし色」に染まることによって移植は完了します。また、移植が完了したかどうかは、両者を一時的に切り離すことによって確認できるので安心安全です。

その後、生体脳が死を迎え、もとの氷が壊れたとしても、わたしの意識は機械の中で生き続けることになるでしょう(私事で恐縮ですが、MaSaKaというハンドルネームで電子音楽をかじっていまして、コンピレーション・アルバムに収録された「Totenbett Halluzination(ドイツ語で”死の床の幻覚”)」という曲では、死期が近づき、機械の意識の世界へと誘われる様子を描いています。ほとんど歌詞とは言えない歌詞にその情景を込めたつもりですが、誰も気づいてくれないので:笑)。

――複数の書評なども出ていますが、本への反応をどう見ていますか?

渡辺:はじめての単著、しかも畏れ多くも一般書ということで、どこまで受け入れてもらえるか、また楽しんでもらえるか、大いに不安でした。それが、発刊直後のネット媒体での書評、その後の紙媒体での書評により、その不安が一気に払拭されました。勿体無いくらいの素晴らしい書評を幾つもいただき大変感謝しています。また、本書はイラスト抜きには成立せず、私の高校の同級生であるイラストレータのヨギ・トモコさんのお力添えがなければ、あのような高評価を受けることもなかったと思います。あらためて大感謝です。

願わくは、私の師匠でもある下條信輔先生の『サブリミナル・マインド』のように、末永く読み継がれていきますように。

――最後に、読者へのメッセージをお願いします。

渡辺:わかりやすい記述を心がけたつもりですが、私の力不足のため、論理的飛躍を感じる箇所も多々あるかと思います。また、今だからこそ言えますが(上林さんゴメンナサイ)、後半のいくつかのコラムには、私自身が未だに想い悩んでいるような内容を確信犯的に”ぶっこみ”ました。なので、大らかな気持ちで読み進めていただければ幸いです。

その上で、しっくりこない箇所、疑問を感じる箇所など、ツイッターでつぶやいていただけるとありがたいです。私自身、ツイッターはやっていませんが、疑問・質問のつぶやきを発見次第、始めるつもりです。全てには答えられないかもしれませんが(申し訳ありません)、いつか出るはずの電子版への共有ハイライト&メモとして、また、いつか出るかもしれない増補版として、みなさんからのフィードバックを生かせればと考えています。

最後に、どなたか、本書で提案しているような意識の移植を題材に、SF小説などを手がけていただけるととても嬉しいです。フィクションには、現存しない世界を読者に疑似体験させてしまう力があります。私でよければ相談にのりますので、本書のキャッチコピーでもある「人間と機械の関係が変わる未来」を描きだすような作品を期待しています!