- 2018 01/22

- 知の現場から

2016年1月に東京の荻窪に新刊書店・Titleを開業した辻山良雄さん。1997年にリブロに入社し、全国各地の店舗での勤務を経て、広島店、名古屋店で店長を歴任。2009年より池袋本店のマネージャー、15年7月にリブロ池袋本店が閉店した後、退社。そして、Titleを開業し、その記録を『本屋、はじめました』(苦楽堂)にまとめ、2017年1月に発売した。

20年にわたり、書籍販売の最前線で活躍する辻山さんの仕事場を訪ねた。

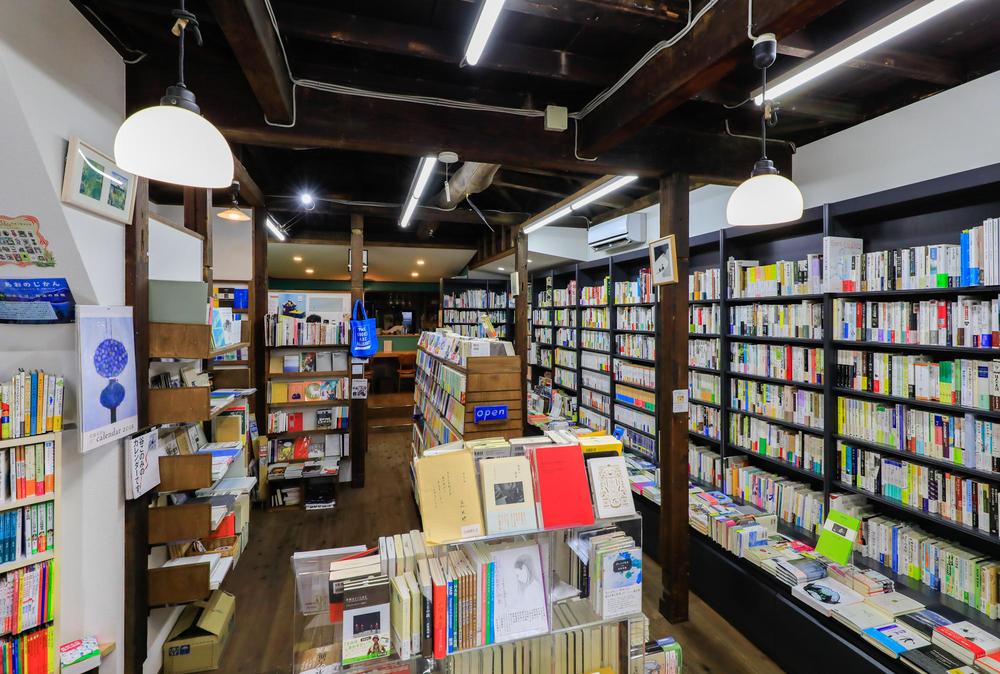

入り口付近から撮影した店内(1階)。15坪ほどの売り場に、辻山さんと1万冊の本がお客様を待ち受ける。奥は5坪のカフェスペースで、辻山さんの奥さんが中心となって経営されている。

入り口付近から撮影した店内(1階)。15坪ほどの売り場に、辻山さんと1万冊の本がお客様を待ち受ける。奥は5坪のカフェスペースで、辻山さんの奥さんが中心となって経営されている。2階建ての店内は、木のあたたかさと本の持つ凛とした静かな存在感が心地よい。1階の入り口から15坪の書店スペース、奥の5坪がカフェスペース。2階はギャラリースペースになっている。

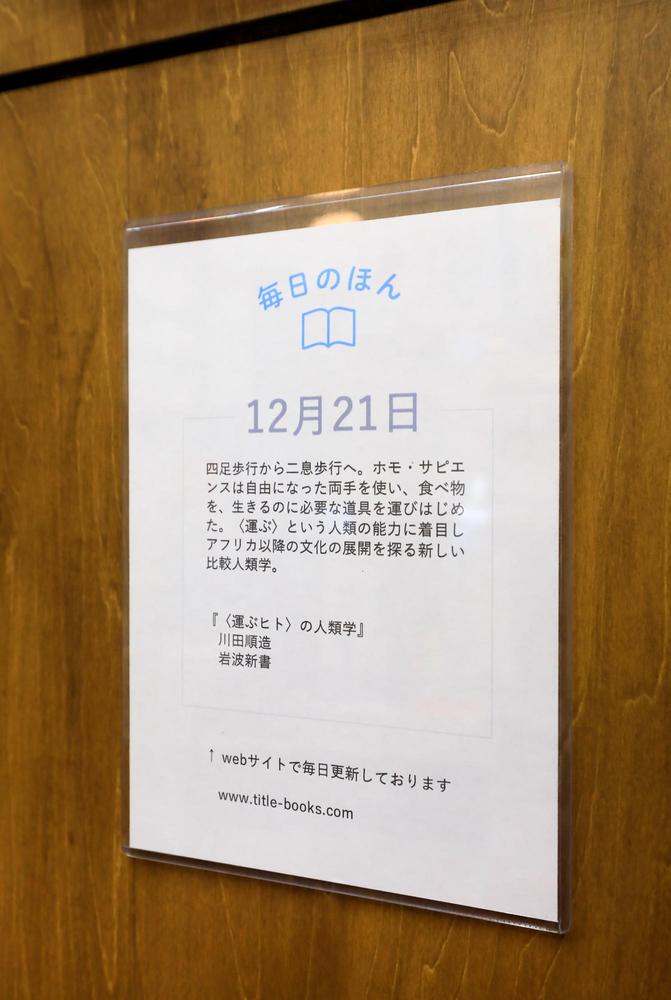

辻山さんは、本を紹介するのが本屋の仕事、と言う。Titleのウェブサイトには、辻山さんが1日1冊、本を140字程度で紹介する「毎日のほん」というコーナーがある。

「毎日のほん」は店内にも掲示されている。

「毎日のほん」は店内にも掲示されている。「Titleは昼の12時に開店するのですが、だいたい10~11時くらいから開店準備をはじめます。まず取次(書籍・雑誌の流通業者)から届いた荷物を開けます。段ボール4~5箱の本と雑誌の束を陳列するのです。並べながら、新しく入った商品の代わりに出版社に返品する本も考え、その荷物も作ります」

掃除をして、開店。

「開店したらツイッターで一言、開店しました、とつぶやきます。その後は、レジカウンターで、お客さまご予約の本が入荷していたらお知らせの電話、ウェブショップの注文対応、メールの返信、お客さまがいらっしゃったらレジ対応、その日売れた本を確認し追加発注して……そんなこんなで、たいてい夕方になっていますね」

レジカウンター内でお仕事をする辻山さん。

レジカウンター内でお仕事をする辻山さん。Titleが開業してから2年間で変化したことがあるかを尋ねると「そんなに強いこだわりはないんですけど」と笑顔を見せつつ、「当初からの“お客さまが新しい世界と出会う体験を提供し、生活に寄り添ったお店にしたい”というコンセプトは変わっていません」と語る。

「本の読み方、好み、かかわり方は人それぞれ違うので、それを尊重したいと思っています。本屋は人の買う本に干渉すべきではないというスタンスです。Titleの特徴として、お客さまの滞在時間が長いことがあります。ゆっくり棚をご覧になるお客さまが多いので、非常に嬉しく思います。その人たちも、山の手圏内へ行けば忙しくしているのかもしれないけど、普段とは違う、その人らしさを取り戻せる空間にしたいですし、そうなっているのではないかという手応えはあります」と言う。

2階のギャラリースペースは5坪ほど。取材当日ギャラリーでは「365日のほん展」が開催されていた。書籍に用いられたイラスト原画に加え、365冊の書籍が並ぶ。

2階のギャラリースペースは5坪ほど。取材当日ギャラリーでは「365日のほん展」が開催されていた。書籍に用いられたイラスト原画に加え、365冊の書籍が並ぶ。リブロ勤務時代から、多くのイベントなどを行ってきた。現在も、本の執筆やその他媒体への寄稿、取材もこなし、Titleでのトークイベントやギャラリーでの展示などを精力的に行っている。

どんなときに、アイディアが浮かぶのでしょうか?

「毎朝新しい本が、Titleに届きます。編集者の方が著者とじっくり時間をかけて企画を練って、本を作っています。手にとると、この本でトークイベントをしたいな、このテーマを深めてみたいな、という気持ちが生まれてきますね」

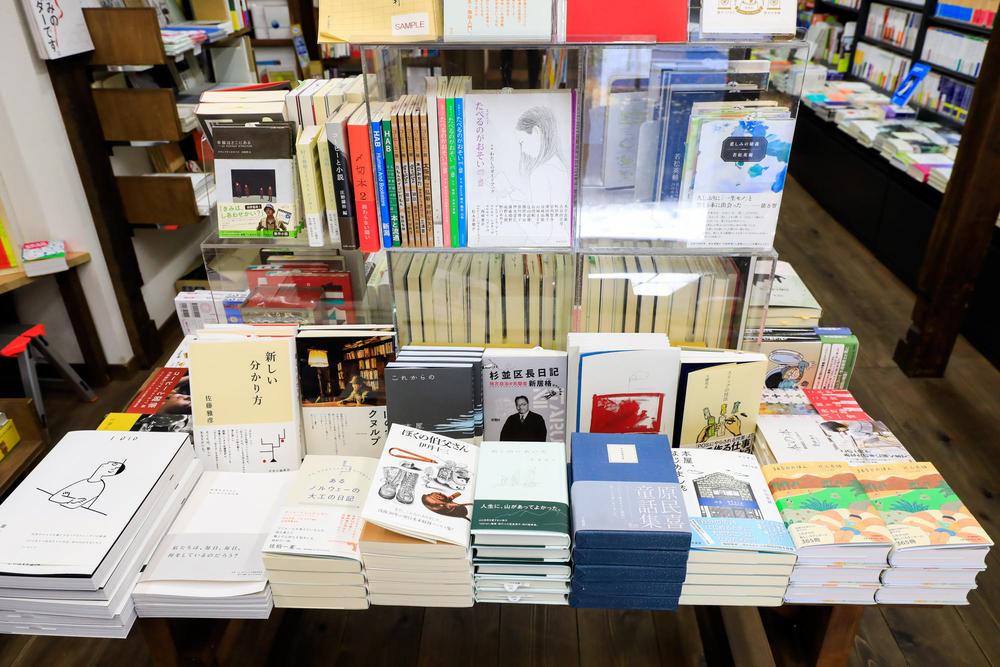

入ってすぐの陳列台には、新刊や荻窪ゆかりの本、本にまつわる本、辻山さんの2冊の著作などが並ぶ。

入ってすぐの陳列台には、新刊や荻窪ゆかりの本、本にまつわる本、辻山さんの2冊の著作などが並ぶ。2017年11月に2冊目の著書となる『365日のほん』(河出書房新社)を刊行した。春夏秋冬の季節に合わせ365冊の本を選び、紹介したブックガイドだ。「毎日のほん」から着想を得た河出書房新社の編集者の提案で形になったのだという。

「よく、今後どんな仕事をしたいですか? と聞かれるのですが、たとえば2店舗目を出店して事業を拡大したい、などとは思いません。人とは自然とつながっていくし、出会った人と話しているうちに企画も生まれてきますので、その時々を楽しんでいると、次の仕事として実を結ぶだろうと思っています」

現在進行中のお仕事をうかがった。

「今は、新しい本を執筆中です。『365日のほん』は365冊だったので、短いスケッチを書き継いでいくようなかんじでしたが、今回は一冊の本や人をもう少し掘り下げて書いています。選んだ本のイメージを、画家のnakabanさんに絵にしてもらって、絵と原稿用紙4~5枚くらいの文章で本を紹介しています」

お店の奥のカフェスペース。コーヒー、お酒、フードメニューを提供する。季節のメニューもあり、取材時はアップルパイだった。

お店の奥のカフェスペース。コーヒー、お酒、フードメニューを提供する。季節のメニューもあり、取材時はアップルパイだった。「本が売れたときがたのしい」とやさしく語る辻山さん。

「働くことと生きることは密接しています。自分は仕事から大切なものを得ている感覚があります」「仕事は無理してやるものではないですが、健康な限りTitleを続けていきたいです」と言う。

「本が好きだからね」といたずらっ子のように笑った。

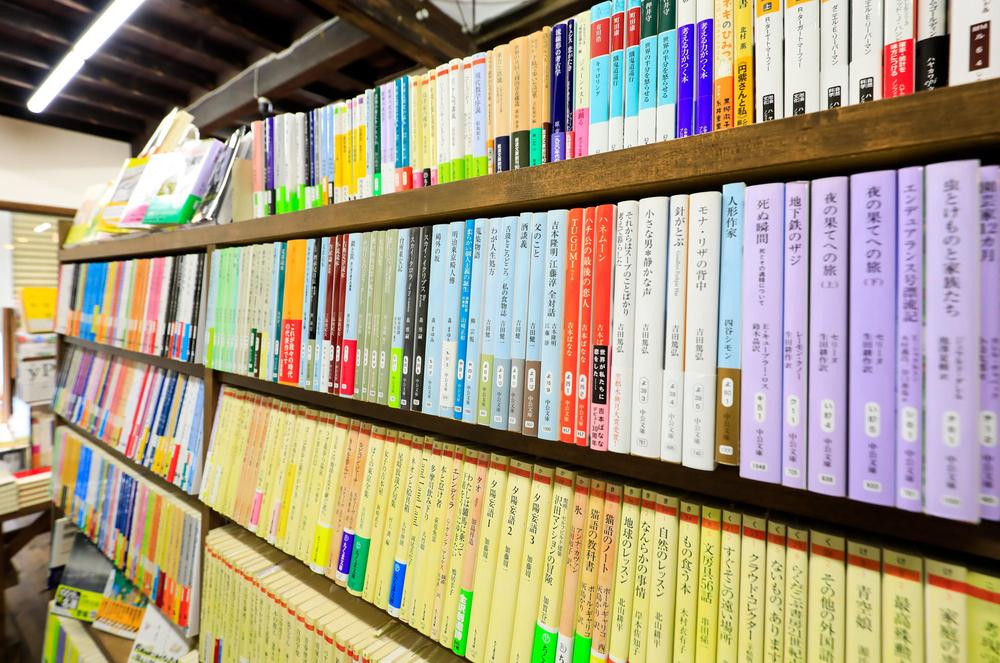

中公文庫のコーナー。中公新書のイメージを聞いてみたところ、「クラシカルなイメージですね。買って1000円以内、読んで4時間くらいという手軽さで、さまざまなジャンルの教養を身につけられるというのは世の中にとってよいことだと思います。中公さんは文庫の『世界史(上・下)』(ウィリアム・H・マクニール)や、最近だと新書『応仁の乱』(呉座勇一)がヒットしたけれど、時代や読者に無理矢理迎合せずに、丁寧に本を作っているから信頼されているのだと感じています」という大変ありがたいお言葉をいただきました。

中公文庫のコーナー。中公新書のイメージを聞いてみたところ、「クラシカルなイメージですね。買って1000円以内、読んで4時間くらいという手軽さで、さまざまなジャンルの教養を身につけられるというのは世の中にとってよいことだと思います。中公さんは文庫の『世界史(上・下)』(ウィリアム・H・マクニール)や、最近だと新書『応仁の乱』(呉座勇一)がヒットしたけれど、時代や読者に無理矢理迎合せずに、丁寧に本を作っているから信頼されているのだと感じています」という大変ありがたいお言葉をいただきました。