- 2017 09/08

- 編集部だより

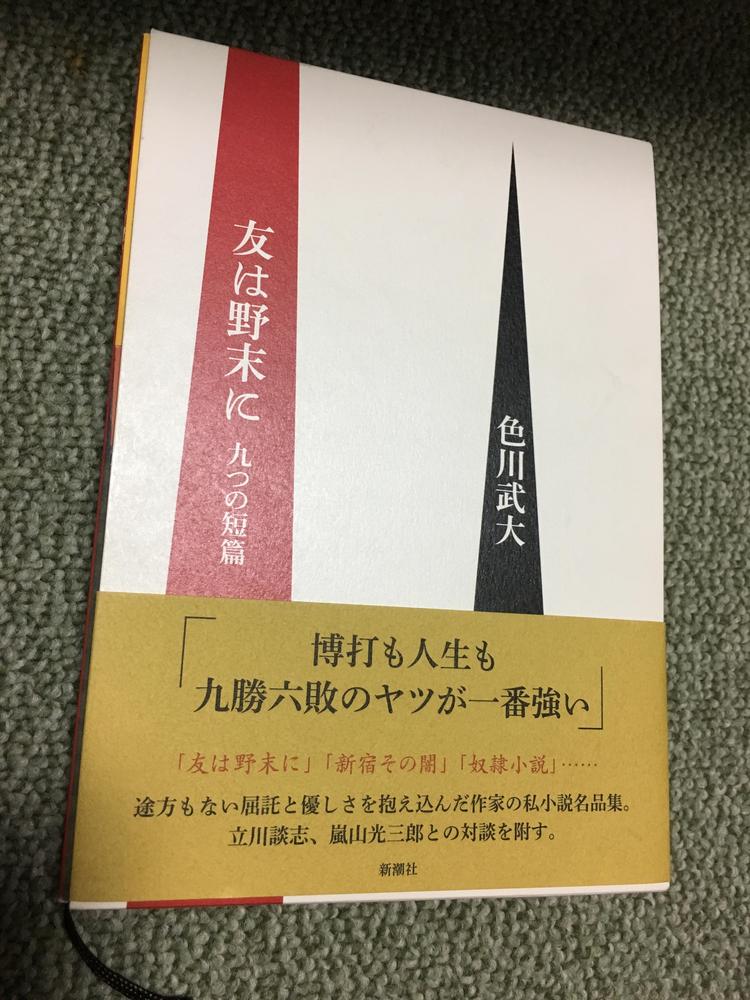

色川武大『友は野末に』(新潮社)の表題作に、以下のような一文がある。

「死ぬということが特殊なことではないのだということが私にも肌で少しずつわかってきたようで、すくなくとも若い頃のように、なんだか納得のいかない怖ろしさとはいくらか変わってきた。多分、私だけでなく他の人もそうやって次第に老いていくのであろう。死にたいというほどではないが、暖かいベッドに入りこむというに近い感じがあり、機会さえあれば、向こうに行ってもかまわないような気がする」

酸いも甘いも噛み分けた人物の人生観には程遠いものの、中年になって自分の持ち時間を意識するようにはなってきた。健康なうちにやるべきことに何があるだろうかと思ったり、書棚に並ぶ本を見て、これらを読み返す機会はくるだろうか......とぼんやり考えもする(これは、紀田順一郎『蔵書一代』[松籟社]を読んだ影響もあるかもしれない)。

とはいうものの、持ち時間をいくら意識しようと、それをどれほど有しているのかは、よくわからない。「暖かいベッド」に潜り込める日が、近いのか遠いのかは、読めないのだ。

色川は、同書収録の別の短編で、こうも書いている。

「むろん、生きている以上、一刻一刻変化しないではいられない。小さな変化もあるし大きな変化もある」

慌ただしく変化し続けているうちに、気づけば「暖かいベッド」の中。残り時間を考えようが考えまいが、人生はそんなものかもしれない。(T)