ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10808件中 795~810件表示

-

電子書籍

里親と特別養子縁組

制度と暮らし、家族のかたち

林浩康 著

実の親と暮らせない子どもたちはこの国で3万人を超える。彼らの成長を家庭内で支えていくのが、里親や特別養子縁組だ。前者は一時的に育てる公的養育で、後者は生涯にわたり親子関係が持続する。それぞれの家庭で、親と子はどう暮らし、どんな思いを抱いているのか。血縁なく中途から養育する制度の意義や課題は何か。子どもの支援のあり方に長年取り組む著者が、当事者へのインタビューなど多くの事例をもとに解説する。■本書の目次まえがき第1章 暮らしに困難を抱える子どもたち子どもたちの困難/子どもの思い/親子の支援の充実と社会的養護/里親制度の活用/親との関係形成第2章 親と別れて暮らす子どもたち「大人の事情」の内容/子どもたちの育ちづらさ・育てにくさ/成育環境と子どもへの影響/家庭養育の要件/里親・特別養子縁組制度の概要第3章 里親・養親になる子どもの受託方法/養親・里親となるには/里親登録後子どもを受託する流れ/里親の種類と想定される家族像/民間機関を通しての受託/不妊治療を経ての受託/子どもを受託した里親/未委託里親の存在とそれへの対応第4章 里親・養子縁組家庭での暮らし親元を離れて暮らす子どもたち/里親家庭での安心感/里親の寛容な支え/里親家庭での養育の中断/自身の選択と里親家庭への適応/家庭養育のリスク/里親家庭への固執/生き続けるための思考/里親家庭での過酷な体験/里親夫婦への気遣い/特別養子縁組家庭での体験/養子として育てる意義とその理解/家庭で大切にされた体験/家庭での生い立ちに関する対話/家庭でのさまざまな人生第5章 「中途養育」の喜びと困難現代社会における養育の困難/新たな家庭での養育の始まり/実子がいて里親となる場合/「中途養育」への理解/試し行動とそれへの対応/里親養育と養育不調/養育の難しさと里親委託解除/生みの親と里親との間で/生みの親の存在への配慮/過去の関係の維持第6章 過去とつながる子どもの出自を知る権利/過去とつながる意義と真実告知/真実告知の内容/養子としての思い/真実告知後の疑問/告知されなかった思い/手記を振り返って/出自を告知されたその先/当事者を支える仕組みの必要性終 章 里親・特別養子縁組のこれから子どもの意見表明権の保障/子どもの永続的な暮らしの保障/委託に向けた体制の充実/里親と支援者との信頼関係形成/養育観と養育の社会化/複数の養育者体制の必要性/海外における複数養育体制例/社会的親の創造/これからの取り組み/出自を知る権利保障体制の整備あとがき

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

江戸川乱歩トリック論集

江戸川乱歩 著

探偵小説にとってトリックとは何か?戦後、江戸川乱歩は海外作品を渉猟し、「なぜ小説を書かぬ?」と揶揄されながらも、独自のトリック研究に没頭した。物理トリックは本当に出尽くしたのか。これからのミステリが進むべき道とは……。多くの追随者を生んだ、全推理ファン必読の名篇「類別トリック集成」、およびその随筆版として自身が編んだ『探偵小説の「謎」』。ほか、乱歩のトリック論を精選し、初めて一冊に。巻末に、トリック研究の只中に行われた横溝正史との対談「探偵小説を語る」(1949)を付す。さらに、乱歩没後、松本清張指揮のもと研究を引き継いだ中島河太郎・山村正夫による「トリック分類表」(1969)を書籍初収録。「類別トリック集成」という伝説を乗り越え、来たるべき探偵小説を模索するための、文庫オリジナル。『江戸川乱歩座談』(中公文庫)に続く生誕130年記念刊行。【目次】1 類別トリック集成2 探偵小説の「謎」3 トリック各論・補遺:珍らしい毒殺の話/微視的探偵法/自動車と探偵小説4 トリック総論:探偵小説のトリック/トリックを超越して/「謎」以上のもの/トリックの重要性/一人の芭蕉の問題/本陣殺人事件/探偵小説と子供心/創意の限度について/探偵小説の特殊性への執着/トリックについて5 トリック分類表(中島河太郎・山村正夫)/探偵小説を語る(対談・横溝正史)解説 新保博久

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

尖閣喪失

大石英司 著

中国・台湾が領有権を主張する尖閣諸島。中国が実力行使に出た時、日本は……。政治的影響を睨みつつ展開される水面下での熾烈な駆け引きと日中の軍事作戦の行方を、迫真の筆致で描く。C★NOVELS版には著者あとがきと、安田忠幸氏の描き下ろし挿画入り。

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

最高のウエディングケーキの作り方

古内一絵 著

結婚は二人だけでするものではない?なら、みんな、なんのために結婚するの?「二人で最高のパティスリーを作りたい」パティシエの達也と夢を共有し、共に生きることを決めた涼音。店舗開業の目処もつき、いざ婚姻届を出そうとした時、あることに気付いた。どうして自分は当たり前のように、「夫の氏」を選ぼうとしたのか?ここにチェックをつけたら、〝遠山涼音〟は、どこへいってしまうのだろう。夫婦別姓、結婚=幸せへの疑問……。『最高のアフタヌーンティーの作り方』に続く、涼音の成長の軌跡。

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

死とは何か

宗教が挑んできた人生最後の謎

中村圭志 著

死んだらどうなるのか。天国はあるのか。まだまだ生きたい。来世で逢おう――。尽きせぬ謎だからこそ、古来、人間は死や転生、不老長寿を語り継いできた。本書は、死をめぐる諸宗教の神話・教え・思想を歴史的に通覧し、「死とは何か」に答える。ギリシアや日本の神話、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から、ヒンドゥー教、仏教、さらに儒教、神道まで。浮世の煩悩をはらい、希望へいざなう「死の練習」帳。■目次■まえがき序 章 物理的な死と来世観の始まり1 二元論(霊魂説)への懐疑 物理主義と二元論 どちらが説明として優れているか?2 来世、先祖、転生 霊魂信仰と葬式の起源 来世観よりも切実な葬送の儀礼 先祖という権威 生まれ変わりのモチーフ 3 文学的・思想的な組織化 来世についての語りの進化 思想や情念からの介入4 脳神経が見せる神秘体験 認知の歪みがもたらす神秘 臨死体験と来世観の関係PARTⅠ 古典的大宗教以前 死の文学と倫理の始まり第1章 はっきりしない来世 日本神話の黄泉と常世 黄泉、常世、根の国――曖昧なる死者の空間 黄泉と死体の恐怖・穢れ 生と死の対決 オルペウスの冥界降り 常世と根の国 現世の延長としての他界?第2章 詩人の修辞 ギリシア神話のハーデース 多重な《指向的構え》と言葉の巧みさ 死すべき者、人間 ホメロスの語る冥界探訪譚 大事なのはあくまで現世 地獄の先駆形? ウェルギリウスの冥界ランド第3章 思想家の正義 密儀宗教とプラトン密儀宗教――オルペウス教団とピタゴラス教団 プラトンの独自な来世観嬉々として死んだソクラテス哲学は死の練習?懐疑主義あるいは不可知論第4章 神の介入 旧約聖書と終末の待望古代イスラエル人の歴史 死後の世界シェオール 現世主義に生じた亀裂 終末論のディテール ゾロアスター教の影響?PARTⅡ 一神教の来世観 終末、復活と審判、天国と地獄第5章 死を乗り越えた神人 キリストの復活キリスト教誕生の経緯 パウロの思考法 終末観はどうなったか? 死後の来世はどうなった? 死後すぐに実現する救い 死後と終末後――肉体の有無第6章 復讐と大団円 黙示録の世界「ヨハネの黙示録」―― 終末のプロセス 黙示録のミーム 千年王国の解釈 「パウロの黙示録」と「ペトロの黙示録」 社会全体の救済第7章 中間の発見 煉獄とダンテの『神曲』地獄と煉獄の違い 煉獄誕生のプロセス 地獄・煉獄・天国三分法の文学化 地獄ツアーから始まる 南半球の煉獄山 天動説的な天国と神の至福直観 往生術、免罪符、宗教改革 カトリックとプロテスタントの死闘 『天路歴程』の霊的サバイバルゲーム 第8章 あえて詮索しない来世 ユダヤ教とイスラム教ユダヤ教徒は死後の話をしない? イスラム教の来世観 終末の経緯 楽園と火獄の様子 現実社会の掟PARTⅢ 輪廻宗教の来世観 報いとしての転生と解脱第9章 凡夫と修行者の運命 ウパニシャッドの輪廻観ヴェーダとウパニシャッド 五火二道説 輪廻説のダークサイド 民衆の信仰第10章 変化する世界は苦である 釈迦の洞察王子の悩みと悟り 苦、無常、無我 神話的世界観としての輪廻 『ダンマパダ』の聖句の輪廻的解釈 地獄の責め苦 釈迦の大いなる死矢の教え第11章 増殖する地獄界と天界 須弥山世界と『往生要集』須弥山宇宙の中の輪廻空間 地獄界 餓鬼、畜生、阿修羅、人の境遇 幾重にも重なる天界 仮初の監獄と孤独な囚人たち第12章 聖域としての浄土 念仏往生と各種の方便浄土の起源 阿弥陀仏を念ずる 救済のイメージトレーニング 極楽浄土の情景 源信の実践法 念仏至上主義 法華信仰PARTⅣ 古典的大宗教の周辺(パラ)と以後(ポスト) 来世観から死生観へ第13章 祖先祭祀と不老不死 儒教と道教の来世観儒教の祖先祭祀 孔子の不可知論 道教の「生への執着」 不老長寿は東洋の錬金術? 仏教の中国化――『父母恩重経』と『盂蘭盆経』 仏教か道教か?――官僚主義的な地獄ビジョン 不可知論? 祖先祭祀? 不老不死? 十王信仰?第14章 来世論への禁欲と耽溺 本居宣長と平田篤胤日本仏教の変容――鎮護国家から葬式仏教まで 儒教と道教の影響 「神道」の創出――本地垂迹説から国学まで 神道としての来世観の始まり 死後について追究しない?――本居宣長 原理主義か懐疑主義か? 幽世から子孫を見守る――平田篤胤 童子の臨死体験 幽冥界のその後第15章 オカルトの台頭 近代西洋の心霊主義一九世紀欧米の心霊主義 なぜ心霊主義が求められたか? 柳宗悦の場合 スヴェーデンボリと神智学 浅野和三郎と宮沢賢治 ニューエイジへ第16章 死の言説の再構築 死生観と死生学「死生観」言説の誕生 「武士道」言説と忠君的死生観 戦争で死にゆく者の断裂 死生観のその後 欧米人の死生観 死生学とグリーフケア死の通説を検証する哲学終 章 現代人にとって死とは何か――「自然に帰る」の意味過去の時代のワイルドな来世観 死の問題の回帰 一方では死の覚悟、他方では死者の霊の実感 自然に帰る? 結論あとがき参考文献

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年

榎村寛之 著

平安後期、天皇を超える絶対権力者として上皇が院政をしき、それを支える中級貴族や源氏・平家などの軍事貴族、乳母が権力を持つようになる。そのなかで巨大な権力を得た女院たちが登場、莫大な財産は源平合戦のきっかけを作り、武士の世へと移って行く。紫式部が『源氏物語』で予言し、中宮彰子が行き着いた女院権力とは? 「女人入眼の日本国(政治の決定権は女にある)」とまで言われた平安後期の実像がいま明かされる。■目次■はじめに平安時代後期二〇〇年の年表序章 平安後期二〇〇年の女人たちとは 武人貴族と日本中を走り回る人々、そしてその妻たち 乱立する権門――政治・権力の多チャンネル化、忖度とロビー外交の時代 「女人入眼の日本国」――平安後期を生きる女性権力者の新しい道 『百人一首』の女流歌人たちのスポンサーが女院たちだった 紫式部の描いた「女院」の予言――『源氏物語』のもう一つの〈サクセスストーリー〉第一章 寛仁三年に起こった大事件――〈刀伊の入寇〉 刀伊の襲来 〈刀伊入寇〉と「暴れん坊」藤原隆家 〈刀伊の入寇〉についての太政官会議 刀伊の攻撃を防いだ者は 〈刀伊の入寇〉と『源氏物語』と現地の女性たち第二章 彰子が宮廷のトップに立つまで 『源氏物語』のころの彰子 一条天皇亡き後の彰子 彰子、道長を任命する 望月の歌と三人の后 そして彰子がトップに立つ 上東門院をめぐるある事件 第三章 道長の孫、禎子内親王が摂関政治を終わらせた 三条天皇皇女、禎子内親王 姉たちとの格差 道長の野望と新たな計画 禎子内親王の結婚と摂関家 藤原頼通とその妻、隆姫女王の動向――具平親王の子供たち 藤原?子、入内する 具平親王家を継いだ人 禎子内親王の自立と藤原能信 藤原頼通と斎王と伊勢神宮 斎王良子をいじめたのは誰だ 我慢する禎子の切り札とは 禎子、勝利の時 第四章 貴族と武者と女房と――〈斎王密通事件〉と武士 斎王を襲った武者 平致光と平致頼 九州の海の武者と平致光 武人貴族が社会のスキマを埋めていく 「朝家の守護」、源頼光と渡辺綱の関係 清原致信殺害事件とその立ち位置 歌人としての武者と女房たち――相模の立ち位置 そして、斎王を襲った男ふたたび 第五章 躍動する『新猿楽記』の女たち 『新猿楽記』に見える芸人たち 「あるある下級貴族」の日常コント どんどん個性的になる女性たち たくましい女性たちが語るもの 第六章 院政期の中心には女院がいた 「行き当たりばったり」白河天皇と母と妃と皇子たち 未婚女院第一号、郁芳門院――白河天皇の暴走① 未婚の高位内親王――白河院の暴走② 閑院流の姫、待賢門院と白河院――白河院の暴走③ 藤原親子と六条藤家――「天皇の乳母」の力① 藤原光子と「夜の関白」――「天皇の乳母」の力② 鳥羽院と「九尾の狐」にされた傍流藤原氏の美福門院 女院の熊野詣 第七章 源平の合戦前夜を仕切った女性たち 奥州合戦と安倍氏と藤原経清の妻 〈保元・平治の乱〉と女性たち 源義家から平忠盛へ 祇園女御という謎 平滋子と平時子――「平氏」から「平家」を生み出した女性たち フィクサー藤原成親と女性たち 第八章 多様化する女院と皇后、そして斎王たち 女院が歴史に埋もれたのはなぜか 二条天皇と育ての親、美福門院 二代の后になった若き太皇太后多子 六条天皇准母藤原育子、外戚のいない天皇の母として 悲劇の女院、建礼門院徳子、そして斎宮・斎院をめぐる変化 第九章 究極のお嬢様――八条院暲子内親王と源平合戦 いきなり女院の八条院 八条院の財産と武力 八条院と源平合戦 女院と結びつく清和源氏 「女人入眼の日本国」の裏で もう一度八条院に戻って見えてくること 八条院たちが残した華麗な文化 八条院領の終わり第十章 それから――鎌倉時代以後の女性の力 『百人一首』の語る平安時代の折り返し点 消された定子皇后 女性は家長になれない時代 しかし女性家長はいた それでも女院には力があった 斎宮は物語の中へおわりにあとがき主要参考文献付録 歴史を描いた女たち(『栄花物語』一口紹介)

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

完本

昭和史のおんな(下)

澤地久枝 著

〈昭和100年〉ほんの百年前を生きた女たちの苦闘。文藝春秋読者賞受賞「昭和史というすらりとした言い方や書き方では包括できない生身の人間の話を、生活を書きたい」(『昭和史のおんな』単行本あとがき)。女性たちの埋もれた生を堀りおこし、文藝春秋読者賞を受賞したノンフィクション。二・二六事件の遺族を追う「雪の日のテロルの残映」が補完された完本を文庫化。「文庫版あとがき」を収録。〈解説〉酒井順子■下巻 目次■さまよえる「ノラ」日中の懸橋 郭をとみと陶みさを伝説のなかのプリマドンナ夫の生還を信ず小林多喜二への愛雪の日のテロルの残映あとがき文庫版あとがき解説 酒井順子

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

水底のスピカ

乾ルカ 著

容姿端麗で頭脳明晰な転校生・汐谷美令は、白麗高校中から注目を集めるが、些細な事からクラスで孤立してしまう。最初の友達で孤高を演じる松島和奈、美令が孤立する原因を作った城之内更紗。それぞれに秘密を抱えながらも、深く関わっていゆく三人の濃密な一年の軌跡を描く。アンジェリーナ1/3との対談を収録。〈解説〉中江有里

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

完本

昭和史のおんな(上)

澤地久枝 著

〈昭和100年〉ほんの百年前を生きた女たちの苦闘。東郷青児と情死をはかった西崎盈子、夫の出陣前夜に殉死した井上中尉夫人・千代子、保険殺人をはかった母子・徳山はつ/光子、堕胎罪に問われた女優・志賀暁子、ソ連へ亡命した女優・岡田嘉子……。昭和のメディアを「騒がせた」女たちの苦闘に寄り添い、その人生を追ったノンフィクション。文藝春秋読者賞受賞。昭和100年に際し文庫化。■上巻 目次■妻たちと東郷青児井上中尉夫人「死の餞別」保険金殺人の母と娘志賀暁子の「罪と罰」杉山智恵子の心の国境チフス饅頭を贈った女医性の求道者・小倉ミチヨ桝本セツの反逆的恋愛初代女性アナ翠川秋子の情死擬装結婚の愛と真実

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

モウ半分、クダサイ

愛川晶 著

本当は怖い落語×驚愕のどんでん返し!著者渾身の作家生活30周年記念作品その噺を聞いてはいけない男たちを地獄へ引きずりこむ闇の落語会落語会へ行くと、客は自分だけ。盲目の落語家が語る「もう半分」で、誰も知らないはずの秘密が暴かれる(「モウ半分、クダサイ」)。若い美人と浮気を楽しむはずが、大切なものを失う羽目に。「後生うなぎ」のように川へ投げ込まれたのは?(「後生ハ安楽」)「どくろ栁」の稽古が進むにつれて、おぞましい記憶がよみがえる。噺に導かれ、行き着く先は……?(「キミガ悪イ」

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

うぽっぽ同心十手裁き

蓑虫

坂岡真 著

「十手持ちってな、因果な商売ですぜ」無残な屍骸をみるたびに、臨時廻り同心の長尾勘兵衛は虚しくなる。そろそろ隠居しようかとも思うが、この世の中、理不尽で腹の立つことが多すぎる――。そんな勘兵衛のもとに、二十年余り失踪していた恋女房の静が戻ってきた! しかし記憶を失っており……。傑作捕物帳「十手裁き」シリーズ、堂々開幕!

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

もう別れてもいいですか

垣谷美雨 著

58歳の主婦・澄子は、横暴な夫・孝男との生活に苦しんでいた。田舎の狭いコミュニティで、モラハラ夫に従うしかない澄子を変えたのは、離婚して自分らしく生きる元同級生との再会だった。勇気を振り絞って離婚を決意するも、財産分与の難航、経済力の不安、娘夫婦の不和など、困難が山積。澄子は自分の人生を取り戻せるのか? 平凡な主婦による、不屈の離婚達成物語!

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

就職氷河期世代

データで読み解く所得・家族形成・格差

近藤絢子 著

バブル崩壊後、未曾有の就職難が社会問題となった。本書は1993~2004年に高校、大学などを卒業した人々を「就職氷河期世代」と定義し、雇用形態や所得などをデータから明らかにする。不況がこの世代の人生に与えた衝撃は大きい。結婚・出産など家族形成への影響や、男女差、世代内の格差、地域間の移動、高齢化に伴う困窮について検討し、セーフティネットの拡充を提言する。統計から見えるこの世代の実態とは。■目 次■まえがき序 章 就職氷河期世代とは「就職氷河期世代」とは/マクロ指標で見る就職氷河期/前期世代と後期世代の違い/ポスト氷河期世代・リーマン震災世代/就職氷河期世代観の変遷/指摘されてきた問題点第1章 労働市場における立ち位置 初職――正規雇用か、非正規雇用か/就職先の規模・業種・離職率/就業状態の推移――世代間の差は徐々に縮まる/年収の推移――世代間の差は縮まらない/就職活動時の景気は影響するか/若年期の不況の瑕疵効果/就職氷河期を境に瑕疵効果は弱まった/第1章まとめ第2章 氷河期世代の家族形成未婚化・少子化の原因は若年雇用の悪化か?/1人の女性が産む子供の数は下げ止まっていた/既婚率と子供の数の複雑な関係/初職による格差/世代内格差を世代間に拡張する誤謬/景気と出生率の短期的な関係/若年期の景気の長期的影響はさらに複雑/少子化・高齢化対策の方向を見誤る危険性/第2章まとめ第3章 女性の働き方はどう変わったか 就職氷河期のインパクトの男女差/就業率・正規雇用比率の世代差は数年で解消/フルタイム雇用者の男女間年収格差/就業率・正規雇用比率の男女間格差/晩婚化・晩産化の影響/出産退職の減少と就職氷河期世代/第3章まとめ第4章 世代内格差や無業者は増加したのか男性の年収分布の推移/男性フルタイム雇用者の年収格差/生活困窮者やその予備軍は増えたのか/ニート/生活不安定者/ひきこもり、孤立無業者/下側に広がる格差と将来への懸念/第4章まとめ第5章 地域による影響の違いと地域間移動 対照的な近畿と東海/若年男性の就業・年収の地域間格差の変化/地域間移動の動向/大学進学に伴う地域間移動の傾向/高校卒業後の他都道府県での就職動向/第5章まとめ終 章 セーフティネット拡充と雇用政策の必要性親世代の高齢化による生活の困窮/低年金・低貯蓄からくる老後の困窮/既存の枠にとらわれないセーフティネットの拡充/介護サービスのさらなる拡大/雇用政策・就労支援で若年のうちに挽回を/データに基づく冷静な議論を補 論 あとがき 参考文献

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

加耶/任那―古代朝鮮に倭の拠点はあったか

仁藤敦史 著

加耶/任那は3~6世紀に存在した朝鮮半島南部の小国群を指す。『日本書紀』は任那と記し、「任那日本府」の記述などから長く倭の拠点と認識されてきた。だが戦後、強く疑義が呈される。歴史教科書の記述は修正が続き、呼称も韓国における加耶へと変わる。他方で近年、半島南部で倭独自の前方後円墳の発掘が相次ぎ、倭人勢力説が台頭する。本書は、古代東アジア史の大きな争点である同地域の実態を実証研究から明らかにする。<目次>まえがき序 章 加耶/任那研究の歩み1 日中韓史料のなかの古代東アジア2 通説までの道程――150年に及ぶ研究の軌跡3

2024/10/21 刊行

-

電子書籍

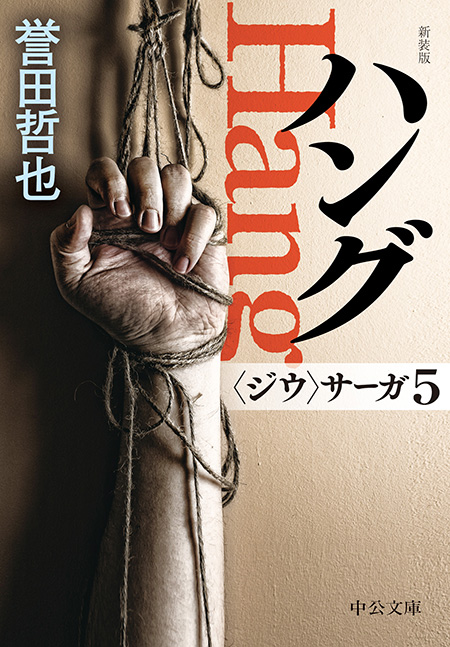

新装版

ハング

〈ジウ〉サーガ5

誉田哲也 著

警視庁特捜一係堀田班の津原英太刑事たちは、宝飾店オーナー殺人事件の継続捜査を担当し、自供により容疑者を逮捕。だが直後、班員全員に異動辞令が下され、公判では警察の自白強要があったと証言されてしまう……。真実すら歪ませる巨大な闇を相手に、刑事たちは!? 歌舞伎町セブンのジロウの過去を描く物語が、新装版で登場!〈解説〉宇田川拓也

2024/10/21 刊行