ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10812件中 5325~5340件表示

-

電子書籍

戦国日本と大航海時代

秀吉・家康・政宗の外交戦略

平川新 著

15世紀以来、スペインやポルトガルはキリスト教布教と一体化した「世界征服事業」を展開。16世紀にはアジアに勢力を広げた。本書は史料を通じて、戦国日本とヨーロッパ列強による虚々実々の駆け引きを描きだす。豊臣秀吉はなぜ朝鮮に出兵したのか、徳川家康はなぜ鎖国へ転じたのか、伊達政宗が遣欧使節を送った狙いとは。そして日本が植民地化されなかった理由は――。日本史と世界史の接点に着目し、数々の謎を解明する。

2018/12/14 刊行

-

電子書籍

聖書、コーラン、仏典

原典から宗教の本質をさぐる

中村圭志 著

宗教にはそれぞれ教典がある。開祖やその弟子たち、あるいは教団によって書かれ、編まれ、受け継がれた「教えの原点」だ。時代が変わり、教義が揺れる時に、人々が立ち返る場所としての原典ともいえよう。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教から、ヒンドゥー教や神道、儒教・道教まで。歴史を超えて受け継がれてきた教典はどのように生まれ、何を私たちに伝えようとしているのか。信仰の核心に迫る新しい宗教ガイド。

2018/12/14 刊行

-

電子書籍

スポーツ国家アメリカ

民主主義と巨大ビジネスのはざまで

鈴木透 著

野球、アメフト、バスケなどの母国アメリカ。国民が熱狂するこれらの競技は、民主主義とビジネスの両立への挑戦を体現している。人種、性の格差解消を先導する一方で、巨大化したプロスポーツでは、薬物汚染に加え、経営側の倫理が揺らぐ場面もある。大リーグの外国人選手獲得や、トランプ大統領とプロレスの関係は、現代アメリカの何を象徴するのか。スポーツで読む、超大国の成り立ちと現在。

2018/12/14 刊行

-

電子書籍

織田信長の家臣団―派閥と人間関係

和田裕弘 著

織田家中で最古参の重鎮・佐久間信盛は、本願寺攻めでの無為無策を理由に信長から突如追放された。一見理不尽な「リストラ」だが、婚姻や養子縁組による盤石の人脈を築けなかった結果とも言える。本書では、一万を超す大軍勢を任された柴田勝家・羽柴秀吉・滝川一益・明智光秀ら軍団長と、配下の武将たちの関係を、地縁・血縁などから詳細に検証。これまで知られなかった「派閥」の構造に迫り、各軍団の特性を明らかにする。

2018/12/14 刊行

-

電子書籍

不動産投資にだまされるな

「テクニック」から「本質」の時代へ

山田寛英 著

サービスやテクノロジーの進化でハードルが下がった不動産投資。しかし公認会計士で税理士の著者は「業者から言われるがまま、安易に手を出す風潮は危うい」と警鐘を鳴らす。一方、富める者が不動産投資を積極的に学んできたのは事実で「今こそ本質を知り、彼らに追随せよ」と喝破する。なぜシェアハウス投資は問題化した?本当にサラリーマンが有利?生き延びるための12の鉄則とは?これでもうあなたは「だまされない」!

2018/12/14 刊行

-

電子書籍

帝国議会―西洋の衝撃から誕生までの格闘

久保田哲 著

1890年11月、貴族院と衆議院からなる帝国議会が誕生した。ペリー来航後、強く主張される「公議」「公論」による政治の一つの到達点である。 体制の安定を第一とした伊藤博文ら政府と、早期設置を求める板垣退助ら自由民権運動の角逐のなか、政府は1881年に9年後の議会開設を約束した。今も昔も政治の世界で9年後の約束が守られることはほとんどない。だが明治政府の面々は、自らの権力を失ってもなお、公議実現のため議会開設を志向し、実現する。 本書は、西洋で200年かかった議会が、どのようにして明治維新から約20年で創られたのか、帝国議会に関わった人々の構想と試行錯誤の軌跡を追う。憲法制定と並ぶ近代日本の一大事業の全貌を明らかにする。

2018/12/14 刊行

-

中公新書ラクレ

中学受験「必笑法」

おおたとしまさ 著

中学受験に「必勝法」はないが、「必笑法」ならある。第一志望合格かどうかにかかわらず、終わったあとに家族が「やってよかった」と笑顔になれるならその受験は大成功。他人と比べない、がんばりすぎない、子供を潰さない、親も成長できる中学受験のすすめ――。気鋭の育児・教育ジャーナリストであり、心理カウンセラーでもある著者が、中学受験生の親の心に安らぎをもたらす「コロンブスの卵」的発想法を説く。中学受験の「新バイブル」誕生!

2018/12/10 刊行

-

電子書籍

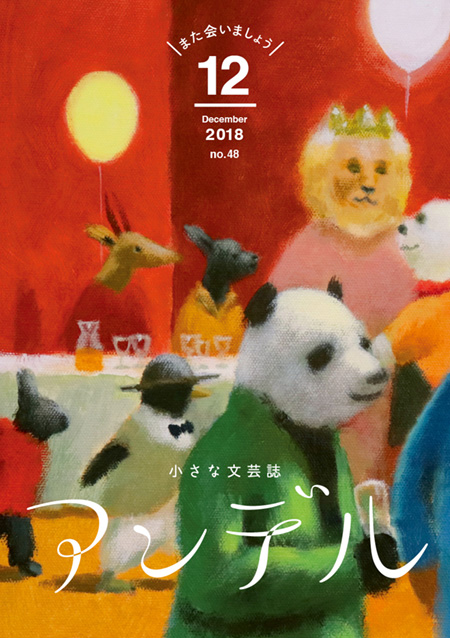

アンデル12月号

泉麻人/温又柔/本多孝好/松家仁之/松田青子/山下澄人 著

最終号にして、松家仁之さんと本多孝好さんが初登場です。■連載長編小説温又柔「魯肉飯のさえずり」(第7回)松田青子「持続可能な魂の利用」(第11回)■短期連載小説山下澄人「小鳥、来る」(第4回)■短編小説泉 麻人「テレビ男」(後編)本多孝好「なんでもない休日」松家仁之「卒」

2018/12/01 刊行

-

電子書籍

自殺論

デュルケーム 著/宮島喬 訳

自殺は個人的気質の結果か、それとも社会的事実か? 十九世紀ヨーロッパにおける自殺率の統計を仔細に分析し、自殺を「自己本位的」「集団本位的」「アノミー的」「宿命的」の四タイプに分類。生の意味喪失や疎外感など、現代社会における個人の存在の危機をいち早く指摘した、近代社会学の礎となる古典的名著の完訳。

2018/11/26 刊行

-

電子書籍

白いジオラマ

堂場瞬一 著

元刑事で、現在は神奈川県小田原市鴨宮で「防犯アドバイザー」を務める麻生和馬は、元引きこもりの孫・新城将に言った。「二万円やるから、俺のバイトを引き受けろ。張り込みだ」。無茶振りされた孫は、ある老女の〈捜査〉ならぬ〈調査〉を開始する。やがて、箱庭=ジオラマのような街の〈断層〉が浮き彫りになる――。姿を消した独居老人の行方は、そして、暗い顔で子ども食堂に通う少女に笑顔が戻る日はくるのか?

2018/11/26 刊行

-

電子書籍

幕末疾風伝

天野純希 著

時は幕末。倒幕だ佐幕だ攘夷だ開国だ、と意識の高い周囲の連中のなかで逼塞していた浪人・松浦佐太郎は、とある縁で助けた男に「勤皇の志士」という言葉を吹き込まれ、覚醒する。だが、高杉晋作、坂本龍馬ら名だたる英雄から思いを託され維新を最後まで見届けようとした佐太郎は、革命の渦中で大きな矛盾に気づいてゆく…。

2018/11/26 刊行

-

電子書籍

黄金餅殺人事件

昭和稲荷町らくご探偵

愛川晶 著

時は昭和五十年代、八代目林家正蔵(のちの彦六)の住む長屋には、密かに難事件の相談が持ち込まれていた……。「やかん」「中村仲蔵」「伽羅の下駄」など、正蔵十八番の名作落語の数々が現実の事件と複雑に絡み合う。落語界の大看板にして名探偵・正蔵が謎に挑む、痛快無比の異色落語ミステリー第二弾!〈目次〉よりエピローグ第一話 黄金餅「殺人」事件幕間第二話 広い世間にプロローグ特別鼎談 父・林家正蔵の流儀(藤澤多加子・林家正雀・愛川晶)

2018/11/26 刊行

-

電子書籍

レギオニス

興隆編

仁木英之 著

まるで現代の〈企業〉のように、戦国の〈家〉は生き馬の目を抜くがごとく……。織田家の軍団長(レガトゥス・レギオニス)で、最後に生き残るのは誰だ?尾張国守護代の重臣で、富と力を蓄え織田弾正忠家の名を高めた織田信秀の番頭格・柴田権六勝家は、困惑していた。信秀の後継者である信長が、型破りな男だからだ。このままでは、先代がせっかく大きくした〈家〉を守ることはできない――。武将たちの友情と裏切り、打算と駆け引きを描き、働く者は共感必至の戦国絵巻、ここに開幕。

2018/11/26 刊行

-

電子書籍

雨の鎮魂歌

沢村鐵 著

北の小さな田舎町。中学校の生徒会長・一村が遺体で見つかった。警察の捜査が難航する中、同級生の徹也は友人の古館の様子がおかしいことに気づく。やがて異常な事件が続発。徹也と仲間たちは隠された真実を探す。喪失と絶望、疑心と対立、目眩と希望――。激しい雨に降られた十五歳の夏。少年少女はただ一度の季節を走り抜ける。重松清氏、松浦理英子氏、栗澤順一氏(さわや書店)の各氏大絶賛!累計18万部突破の「クラン」シリーズ著者が放つ傑作青春ミステリー。

2018/11/26 刊行

-

電子書籍

文豪と酒

酒をめぐる珠玉の作品集

長山靖生 編

鴎外がビールに、荷風がウィスキーに託した思いとは? 本書は酒が様々なイメージで登場する傑作を厳選。古今東西、人類の友である酒になぞらえた憧憬や哀愁は今でも現代人を魅了し続ける。近代文学に足跡を残した漱石、露伴、安吾、谷崎、太宰ら16人の作家と白秋、中也、朔太郎ら9人の詩人、歌人による魅惑のアンソロジー。収録作品屠蘇......夏目漱石「元日」どぶろく......幸田露伴「すきなこと」ビール......森鴎外「うたかたの記」食前酒......岡本かの子「異国食餌抄」ウィスキー......永井荷風「夜の車」ウィスキーソーダ......芥川龍之介「彼 第二」クラレット......堀辰雄「不器用な天使」紹興酒......谷崎潤一郎「秦准の夜」アブサン酒......吉行エイスケ「スポールティフな娼婦」花鬘酒......牧野信一「ファティアの花鬘」老酒......高見順「馬上侯」ジン......豊島與志雄「秦の出発」熱燗......梶井基次郎「冬の蝿」からみ酒......嘉村礒多「足相撲」冷酒......坂口安吾「居酒屋の聖人」禁酒......太宰治「禁酒の心」●諸酒詩歌抄上田敏「さかほがひ」与謝野鉄幹「紅売」吉井勇「酒ほがひ」北原白秋「薄荷酒」木下杢太郎「金粉酒」「該里酒」長田秀雄「南京街」高村光太郎「食後の酒」中原中也「夜空と酒場」萩原朔太郎「酒場にあつまる」」

2018/11/26 刊行