ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10812件中 4665~4680件表示

-

単行本

ピアノの近代史

技術革新、世界市場、日本の発展

井上さつき 著

19世紀の世界のピアノの技術の向上と同時に国産に情熱を傾けた山葉寅楠、独立した河合小市によりヤマハやカワイなどの日本の楽器メーカーが世界を席巻するまでに独自の発展を成し遂げた経緯を描く。

2020/02/07 刊行

-

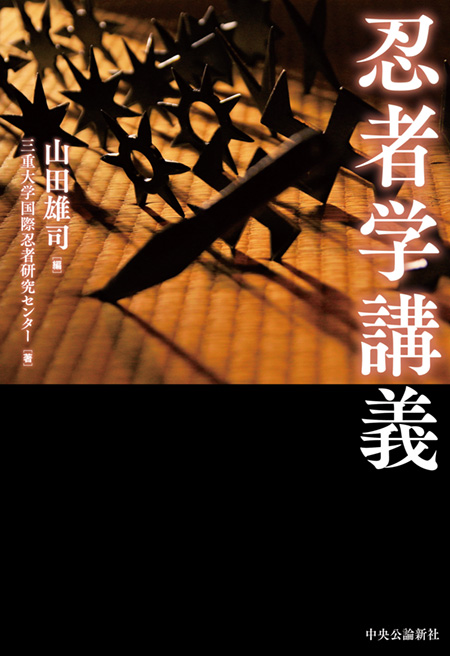

単行本

忍者学講義

山田雄司 編/三重大学国際忍者研究センター 著

忍者食、狼煙、動きの秘密……。日本史から食品科学まで、三重大学のさまざまな分野の研究者が、忍者・忍術を大真面目に研究!

2020/02/07 刊行

-

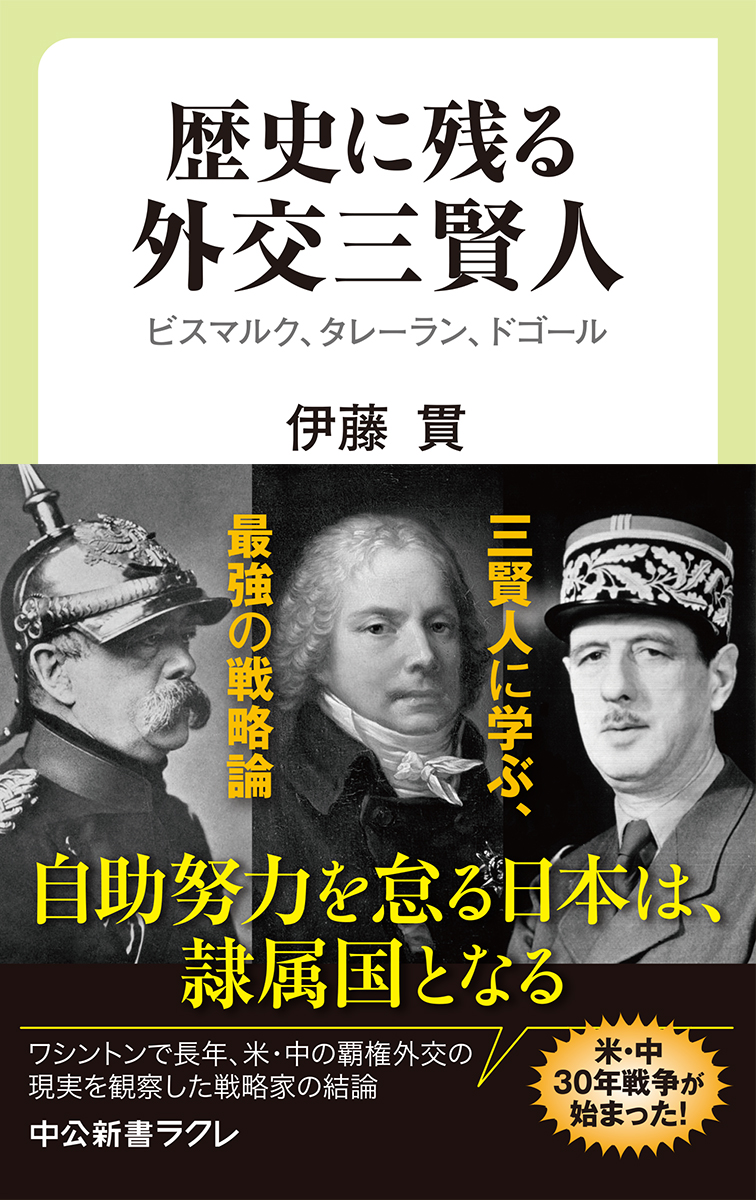

中公新書ラクレ

歴史に残る外交三賢人

ビスマルク、タレーラン、ドゴール

伊藤貫 著

冷戦後のアメリカ政府の一極覇権戦略は破綻した。日本周囲の三独裁国(中国・ロシア・北朝鮮)は核ミサイルを増産し、インド、イラン、サウジアラビア、トルコが勢力を拡大している。歴史上、多極構造の世界を安定させるため、諸国はバランス・オブ・パワーの維持に努めてきた。19世紀後半の欧州外交を支配したビスマルク、俊英外相タレーラン、哲人政治家ドゴール。聡明な頭脳とパワーをもち合わせた三賢人が実践した「リアリズム外交」は、国際政治学で最も賢明な戦略論であり、日本が冷酷な世界を生き抜く鍵となる。

2020/02/07 刊行

-

中公新書ラクレ

新装版 学術的に「正しい」若い体のつくり方

なぜあの人だけが老けないのか?

谷本道哉 著

同級生なのに老けないあの人には理由があった! 国民総肥満、定年延長が叫ばれる昨今、スリムで70歳まで働けるカラダづくりはもはや必須科目。そこで今すぐ始められる筋トレと食事術を、あの人気TV番組出演の谷本先生が徹底解説。学術的に「正しい」若返り法を伝授します。階段は使わないと大損? 今日の10分筋トレがあなたの人生を決める? メタボ、ロコモ対策もこれ一冊でOK。筋肉こそ、生涯の友である!

2020/02/07 刊行

-

コミックス

猫ピッチャー 10

そにしけんじ 著

ついに第10巻! 子どもから大人まで楽しめる大人気猫マンガ。今回もミー太郎が大活躍! <読売新聞日曜版人気連載>

2020/02/07 刊行

-

電子書籍

歴史に残る外交三賢人

ビスマルク、タレーラン、ドゴール

伊藤貫 著

冷戦後のアメリカ政府の一極覇権戦略は破綻した。日本周囲の三独裁国(中国・ロシア・北朝鮮)は核ミサイルを増産し、インド、イラン、サウジアラビア、トルコが勢力を拡大している。歴史上、多極構造の世界を安定させるため、諸国はバランス・オブ・パワーの維持に努めてきた。19世紀後半の欧州外交を支配したビスマルク、俊英外相タレーラン、哲人政治家ドゴール。聡明な頭脳とパワーをもち合わせた三賢人が実践した「リアリズム外交」は、国際政治学で最も賢明な戦略論であり、日本が冷酷な世界を生き抜く鍵となる。

2020/02/07 刊行

-

電子書籍

新装版 学術的に「正しい」若い体のつくり方

なぜあの人だけが老けないのか?

谷本道哉 著

同級生なのに老けないあの人には理由があった! 国民総肥満、定年延長が叫ばれる昨今、スリムで70歳まで働けるカラダづくりはもはや必須科目。そこで今すぐ始められる筋トレと食事術を、あの人気TV番組出演の谷本先生が徹底解説。学術的に「正しい」若返り法を伝授します。階段は使わないと大損? 今日の10分筋トレがあなたの人生を決める? メタボ、ロコモ対策まで網羅したロングセラーが新装版にて登場。筋肉こそ、生涯の友である!

2020/02/07 刊行

-

電子書籍

海底の支配者 底生生物

世界は「巣穴」で満ちている

清家弘治 著

地球の2/3を占める海の底に広がる世界――海底。そこに穴を掘って暮らすのがゴカイやユムシ、シャコなどの底生生物だ。彼らは常に海底下に潜って隠れているうえ、多くは体が柔らかく、化石として残りにくいため、近年までその生態は謎につつまれてきた。そこで生痕、つまり「巣穴」を解析するアプローチで彼らの“隠された行動”を明らかにしてきたのが、産業技術総合研究所地質調査総合センターの清家研究員だ。サーフィンのごとく波乗りして移動する底生生物とは? 水深1000mを超える海底の巣穴に樹脂を流し込んで判明した事実とは? 東日本大震災前後で三陸沖海底の生態系に起きた激変とは? 世界初となる発見を重ね、文部科学大臣表彰・若手科学者賞を受賞した氏が驚くべき、そしてどこかユーモラスな底生生物の生態と海底の神秘を綴る。この世界は、彼らの巣穴で満ちている!

2020/02/07 刊行

-

電子書籍

忍者学講義

山田雄司 編/三重大学国際忍者研究センター 著

忍者食、狼煙、動きの秘密……。日本史から食品科学まで、三重大学のさまざまな分野の研究者が、忍者・忍術を大真面目に研究!

2020/02/07 刊行

-

電子書籍

建国神話の社会史

史実と虚偽の境界

古川隆久 著

天照大神の孫が高天原から降臨し、その孫である神武天皇がヤマトに東征、橿原宮で天皇の位に就く――『古事記』『日本書紀』に記されたこれらの神話が歴史的事実ではないことは、戦前の普通の々にとっても当たり前のことであった。史実ではないが、史実として扱い、そう振る舞っていたのである(こうした「建前と本音」的なものは、現代の私たちにも心当たりがある)。神話の「史実」化には、天皇による統治を正当化するという明治政府の政治的目的があったのはもちろんだが、一方で民主化(神々の話合いは「万機公論」の根拠とされた)や経済振興の手段でもあったことは、今ではあまり知られていない。もっとも、「神話」を「史実」として受け止めることには、さまざまに無理も生じる。とくに教育現場における混乱は、いくつもの「笑えない」笑い話を残した。本書は、幕末水戸学の尊王攘夷思想という建国神話重視の発端から、昭和天皇が「人間宣言」によって事実上、建国神話を否定するまで(そもそも、昭和天皇は科学者でもあった)、日本社会に起きた悲喜劇をエピソードたっぷりで描き出し、近代とは何か、歴史とは何か、国家とは何かを問い直す。目次より序 章 虚偽と史実の境界第一章 神話が事実となるまで一 日本の建国神話とは二 なぜ「事実」になったのか?三 教科書で「事実」とされたのはなぜか? 第二章 「事実」化の波紋一 学校の外ではどうだったのか?二 学校の中ではどうだったのか? 第三章 建国祭と万国博覧会一 政治にどう利用されたか?二 経済にどう利用されたか?第四章 満州事変の影響は?一 教室外でも始まる建国神話の「事実化」 二 建国神話教育への影響は? 第五章 日中戦争期の社会と建国神話一 紀元二千六百年をめぐって 二 社会はどう受け止めたか? 第六章 太平洋戦争期とその後一 国史教育のその後 二 効き目はあったか? 三 その後 終章 「建国神話の社会史」の旅を終えて

2020/01/31 刊行

-

電子書籍

ポストモダンの「近代」

米中「新冷戦」を読み解く

田中明彦 著

アメリカと中国の対立は世界をどう変えるのか。中国の台頭は新たな戦争を招くのか。経済発展と民主化が同時に進行しない中国・ロシアを「ポストモダンの『近代』」という視点で捉え、今後の世界情勢を見通し、そのなかでの日本の指針を指し示す。目次よりポストモダンの「近代」 Ⅰ冷戦後の世界システムの展開 Ⅱ9・11後の国際政治――そして世界は元に戻った権力移行の理論と中国の台頭 Ⅲ1 「インド太平洋」の時代 「欧米中心」時代の終焉 リーダーシップの欠如 四つの課題 アフリカ――日本にとっての課題 インド・パシフィック 「福田ドクトリン」40周年 「自由で開かれたインド太平洋戦略」の射程 TICAD72 非軍事のパワー 「開発協力が生み出す国力と国益」 日本の平和貢献 ミンダナオ和平 「ソフトパワーと芸術」3 サミット外交 アジア外交の季節 三つの不安定要因 G7サミット サミット外交と三圏域 首脳外交の効用4 トランプと世界 激動する世界と民主平和論 トランプとマディソン的民主主義 ジャパン・ファーストの懸念 自由主義的秩序の先導役として 北朝鮮の核兵器開発問題 米国ファーストの一年 完全な非核化とは5 人類の課題 持続可能な開発目標(SDGs) 気候変動の深刻な被害 温室効果ガス削減 SDGsと日本の課題6 覇権競争 米中通商交渉 貿易戦争から「新しい冷戦」へ 米中「新冷戦」の構図 長期経済変動の底流 大戦後の歴史的位相と米中新冷戦

2020/01/31 刊行

-

電子書籍

新版

戦時下の経済学者

経済学と総力戦

牧野邦昭 著

二つの世界大戦は社会のすべてを動員する総力戦であり、そこで重要だったのが経済だった。本書では総力戦下の経済学者たちの言説がどんな役割を果たしたか、戦後にどう影響したかを追う。英米独日の経済抗戦力を経済学者はどのように判断したのか。経済学はイデオロギー対立のなかにどのように巻き込まれたのか。マルクス経済学、さらには西洋思想への対抗手段とされた日本経済学とは。第32回石橋湛山賞受賞作に最新の研究成果を加筆。目次まえがき第一章 河上肇――戦時下の経済思想の「先駆け」第二章 陸海軍と経済学者第三章 経済新体制をめぐって第四章 思想戦のなかの経済学第五章 「近代経済学」とは何だったのかあとがき新版のあとがき人名索引

2020/01/31 刊行

-

電子書籍

ドローンの世紀

空撮・宅配から武装無人機まで

井上孝司 著

手軽に空撮ができる、無人宅配のツールになる、災害現場の調査に使えると、人気のドローンだが、一方で軍事用の無人機(UAV)も進化を続け、テロ掃討作戦などに用いられている。新しいビジネスを生み出す「空の産業革命」か? 恐ろしい「無人暗殺兵器」か? その全貌を明らかにする

2020/01/31 刊行

-

電子書籍

「週刊コウロン」波乱・短命顛末記

水口義朗 著

60年安保、ストの頻発、高度成長と、戦後日本の大きなターニングポイントとなった昭和30年代。週刊誌市場は空前の活況を呈し、「出版社の将来は、週刊誌を持つか持たないかにかかっている」とまで言われた。先行して成功を収めつつあった『週刊新潮』『朝日ジャーナル』『週刊文春』等につづけと、老舗出版社である中央公論社も、昭和34年秋に新雑誌を創刊。社長が編集長を兼任し、定価は他誌よりも安い20円。「スキャンダルは扱わない」という独自の編集方針を掲げてスタートしたが――。週刊誌要員として入社し、若き日の野坂昭如氏や小田実氏らを担当した著者が、痛恨の念とともに当時を振り返る「55年目の敗戦記」。

2020/01/31 刊行

-

電子書籍

芝浜謎噺

神田紅梅亭寄席物帳

愛川晶 著

二つ目・寿笑亭福の助のかつての弟弟子が、故郷で初めての独演会を開くにあたり、『芝浜』の稽古をつけてほしいと泣きついてきた。有名な演目ながら、ついに高座にかけずに終わった大家もいるほど口演が難しい人情噺に、弟弟子がこだわるのには深い事情があった……。弟子のために一肌脱ぐ覚悟を決めた福の助だったが……。落語を通じて謎を解く! 表題作を含む痛快落語ミステリー三篇。〈刊行によせて〉加藤 浩【目次】野ざらし死体遺棄事件/芝浜謎噺/試酒試(ためしざけためし)

2020/01/31 刊行