ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10808件中 465~480件表示

-

電子書籍

デビル17 Ⅰ

豪屋大介 著

D‐17。人類を見守るべく存在するもの。人類から呪われるもの――。私立高校の海外オリエンテーションが国際テロリストの襲撃を受けた。銃弾飛び交う絶体絶命の危機に、平凡な高校二年生・黒江徹17歳は覚醒する! 異形の変貌を遂げた少年を、血と硝煙とセックスにまみれた学園生活が待ち受ける――。果たして彼は救世主か、破壊神か!?ライトノベルの皮を被ったハード・バイオレンス・アクション、待望の復刊!

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

幸村を討て

今村翔吾 著

徳川家康が最も恐れた男、真田幸村の謎に迫る!「歴史ミステリとして、そして本格ミステリとして、実に優れた一作」――大矢博子(解説より)徳川・豊臣両家や諸将の思惑が交錯する大坂の陣。亡き昌幸とその次男幸村――何年にもわたる真田父子の企みを読めず、翻弄される東西両軍。徳川家康、織田有楽斎、南条元忠、後藤又兵衛、伊達政宗、毛利勝永、ついには昌幸の長男信之までもが、口々に叫ぶ。「幸村を討て!」と……。戦国最後の戦いを通じて描く、親子、兄弟、そして「家」をめぐる、切なくも手に汗握る物語。『塞王の楯』「羽州ぼろ鳶組」シリーズの熱さと『八本目の槍』の緻密な叙述を兼ね備え、家康を「探偵役」に紡がれた、単行本時各紙誌絶賛の傑作歴史ミステリーが待望の文庫化!【目次】家康の疑逃げよ有楽斎南条の影名こそ又兵衛政宗の夢勝永の誓い真田の戦解説 大矢博子〈大坂の陣410周年〉

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

夢の上1~3/サウガ城の六騎将(合本)

多崎礼 著

※『夢の上』1~3、および『夢の上 サウガ城の六騎将』を合本したものです。既刊電子版と内容に変更はありません※この作品がなければ『レーエンデ国物語』は書けなかった――太陽のない王国に夜明けを夢見た人たちと、その夢を担い、光神サマーアを打ち砕いた太陽姫アライスの革命の物語。多崎礼が贈る極上のファンタジーシリーズ。全3巻に番外短篇集『サウガ城の六騎将』を加えた完全版。各巻書き下ろし短篇を収録翠輝晶○小領主の娘が夢見たささやかな幸せ蒼輝晶○すべてを手に入れた男がただ一つ他人に託した夢紅輝晶○復讐を胸に決意して後宮に上がった娘の昏い夢黄輝晶○夢見ることを恐れていた男が辿りついた想い光輝晶○純粋であるがゆえに深く心を蝕む本能に近い願い闇輝晶○誰の目に触れることもない暗闇に開く想いサウガ城の六騎将○シャローム、ハーシン……そしてアーディン。救国軍の礎となった六騎将、それぞれの物語

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

子どもという価値

少子化時代の女性の心理

柏木惠子 著

1990年代以降、少子化は社会的問題としてさまざまな議論を呼んできた。しかしそこには、少子化が出産・結婚をめぐる女性の心理の問題であるという認識が欠けている。日本では「親子は一心同体」とその絆を強調されるが、そうした考え方もいまや普遍的とは言えず、変化してきている。現在「子どもをもつ」とはどういう意味があると考えられているのか。少子化を心の問題として捉える人口心理学を提唱、その視点から考える。■□■目次■□■1章 「子どもの価値」展望―子どもの価値の古今東西2章 人類初の人口革命―子どもの命と親の愛情の変質3章 「なぜ子どもを産むか」―「つくる」時代の子どもの価値4章 人口革命下の女性の生活と心の変化―子どもの価値・産む理由の変化の背景5章 子どもを〈つくる〉時代の問題

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

カラダの知恵

細胞たちのコミュニケーション

三村芳和 著

ケガや病原菌からカラダを守り、他者の表情から瞬時に感情を読みとるヒトの細胞。傷ついた患部に白血球はどう集まり、血小板は固まるのか。他者への共感をもたらすミラーニューロンはどんなものか。細胞たちのコミュニケーションには、人間社会にまさるとも劣らない大胆で精緻な仕組みが隠されている。本書は体内で行われる37兆個に及ぶ細胞たちの情報伝達をわかりやすく解説。人間のカラダに潜む知恵と不思議に迫る一冊。■□■目次■□■序章 細胞たちのコトバ―カラダの反応を支えるシグナルI 身体的コトバ第1章 白血球をあやつるコトバ―惹かれて引かれる第2章 重要なコトバのアラカルト―サイトカインと活性酸素とエネルギーと第3章 細胞たちの指さし確認―安全確認システム第4章 コトバの組み合わせ―自分と他人を区別する/色と形を知るII 心的コトバ第5章 あなたの痛みがわかる―共感と模倣と創造と第6章 暗示というコトバ―プラセボの効果第7章 直覚のすすめ―ビビッ! とくる

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

胃の病気とピロリ菌

胃がんを防ぐために

浅香正博 著

1982年、オーストラリアの医師二人が発見した「ピロリ菌」。30年近く経った今、胃の病気に関する常識は根底から変わった。胃炎、胃潰瘍、胃ポリープ、さらには胃がんに至るまで、もはやピロリ菌抜きでは説明できない。ピロリ菌感染の診断および除菌方法から、胃の病気の最新治療法、さらには胃がんを撲滅する道筋まで、第一人者が明解に解説する。東アジアの強毒性ピロリ菌に悩まされている日本人、必読の書!

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

サンゴとサンゴ礁のはなし

南の海のふしぎな生態系

本川達雄 著

多くの生物がそこに住み、互いに助け合って生きるサンゴの森。エビ、ウニ、ナマコなど、さまざまな種類の生物が密接な協力関係のもとに暮らしている。しかし多様性と共生がキー・ワードであったサンゴ礁が、危機に瀕している。地球温暖化によって海水温が上昇し、共生を保てなくなったサンゴが死滅しつつあるのだ。本書は、生物たちの絶妙な関係を紹介し、海を守るサンゴ礁のこれからを考える「自然の教室」である。■□■目次■□■第I部 教えて! サンゴ礁1 サンゴに関するQ&A2 サンゴ礁に関するQ&A)第II部 もっと! サンゴ礁1 褐虫藻との共生2 褐虫藻をもつさまざまな生物3 サンゴの進化4 サンゴを棲家とする動物たち5 魚たちの共生6 危機のサンゴ礁7 サンゴ礁の保全

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

漱石が見た物理学

小山慶太 著

漱石の生きた半世紀(1867-1916)は、X線、電子が発見され、量子論が誕生し、特殊相対性理論が発表されるなど、古典物理学から現代物理学へと移行する激動の時代であった。理科が得意で、自らも建築家志望であった漱石は、寺田寅彦と科学談義を楽しみ、作品にも最新の話題が登場している。本書は文学者漱石の旺盛な好奇心に従って、熱、光、量子、時間と空間について物理学発展のあとを辿り、乖離する文科と理科の交流を目指す。■□■目次■□■序章 漱石と物理学―文科と理科の交流1章 古典物理学の完成―激動の嵐の前2章 新しい自然観の台頭―19世紀から20世紀への転換3章 量子仮説の提唱―人間からの離脱4章 量子力学の誕生―極微の世界に向けて5章 相対性理論の誕生―時空概念の変革終章 再び漱石と物理学―文学の中の“自然法則”

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

公家たちの幕末維新

ペリー来航から華族誕生へ

刑部芳則 著

ペリー来航から明治維新まで、この15年を彩るさまざまな物語は、志士をはじめとする武家を主人公として描かれることが多い。一方、公家たちは歴史のうねりに翻弄される優柔不断な脇役として描かれてきた。しかし、公武合体から王政復古まで、彼らが果たした役割は大きい。天皇復権のため、志士たちを煽り、大名を相手に種々の交渉を重ねたのは有名無名の公家たちである。日本史の画期で奔走した彼らの奮闘に迫る。■□■目次■□■序章 朝廷のしくみ第1章 政治に関与する公家たち 1853~58年第2章 公武合体の季節 1859~61年第3章 京都の政局 1861~62年第4章 攘夷をめぐる激闘 1863~64年第5章 朝廷の内と外 1865~66年第6章 王政復古への道程 1867年第7章 維新の功労―公家華族の誕生 1868~91年終章 公家にとっての維新

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

カラスはどれほど賢いか

都市鳥の適応能力

唐沢孝一 著

都市の発展により多くの野生鳥が姿を消したが、一方では環境に適応することによって、積極的に都市に進出する鳥群が観察される。その頂点に君臨するのがカラス軍団であり、いま都市にあってはカラスとヒトの知恵比べが、熾烈に進行中なのである。本書は都市鳥研究会にあって長年、野鳥を観察研究してきた著者が、その成果を克明に報告するとともに、カラスに対する人間の愛憎半ばする感情をさまざまな文献に探る、カラス百科である。■□■目次■□■序章 野鳥にとって都市とは何か第1章 銀座のカラスはカァーと鳴く第2章 ヒートアイランドの夜第3章 カラスを追跡する第4章 都会派カラスの子育て法第5章 街中のスカベンジャー第6章 カラスの知恵袋第7章 カラスの遊戯第8章 カラスと人の交友第9章 カラスと人の知恵比べ第10章 カラスの博物学

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

酸素のはなし

生物を育んできた気体の謎

三村芳和 著

酸素は何でも燃やしてしまう。栄養素を燃やせばたくさんのエネルギーができる。27億年前、光合成によって海水から酸素ガスが発生したとき、酸素とは無縁だった生物はその魅力に惹かれて体内に採り入れた。ここに生物は進化への道を選び、多種多様の種が生まれる。しかし一方、酸素はからだの成分も燃やし、細胞を傷つけ、寿命さえ縮めてしまう。ヒトも含めた生物は、この魔性の気体にどう対処してきたのか。■□■目次■□■第1章 山に登るとどうして息が切れるのか第2章 酸素がない所でどうやって生きるのか第3章 酸素元素はどこからやってきたのか第4章 エネルギーをつくるのに酸素はどういう役割をするのか第5章 低酸素をどう生き抜いてきたのか第6章 酸素濃度はどう変わってきたのか第7章 酸素の毒性にどうやって対抗するのか第8章 酸素は病気にどう関わるのか

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

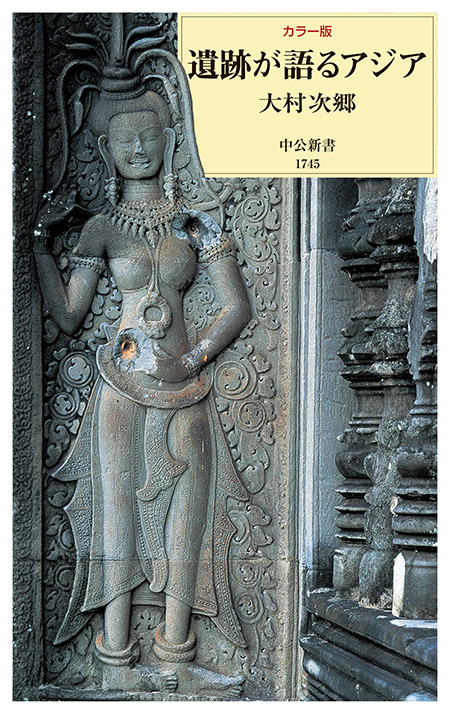

カラー版 遺跡が語るアジア

大村次郷 著

アジアは遺跡の宝庫だ。そこに立つと何かが見えてくる。謎のインダス都市、新発掘の274体の仏像で注目されるアンコール、土砂の下から出てきたシルクロードの仏教壁画、そして植民地支配の痕跡……。それらはことごとく盗難や破壊の危機にさらされている。長い時間をかけて撮りつづけてきたフィルムのなかから18ケ所の遺産・遺跡を選び出し、カラー写真とエッセイで紹介する。■□■目次■□■第1章 眠りから覚めたインダス文明都市遺跡:インド・ドーラヴィーラ第2章 大地が聖堂だった:トルコ・カッパドキア第3章 かつてヒッピーを惹きつけた町:ネパール・カトマンズ第4章 最古の仏教壁画:インド・アジャンタ第5章 絶滅収容所アウシュヴィッツ:ポーランド・オシフィエンチム第6章 アンコール遺跡群:カンボジア第7章 不毛の地に残る千仏洞:中国・キジル第8章 天への階段イフガオ:フィリピン・ルソン島第9章 旧朝鮮総督府:韓国・ソウル第10章 ワット・プー(山の寺):ラオス第11章 千年の都イスタンブル:トルコ第12章 砂漠の宮殿ペルセポリス:イラン第13章 人類初めて鉄を手にした人たちの都ハットゥシャ:トルコ第14章 東西文化融合遺跡タキシラ:パキスタン・ガンダーラ第15章 文明の十字路サマルカンド:ウズベキスタン第16章 ブッダガヤ:インド第17章 エローラ石窟:インド第18章 メソポタミアの悲劇:イラク

2025/02/28 刊行

-

電子書籍

国土と日本人

災害大国の生き方

大石久和 著

山地が七割を占め、地震や台風にしばしば見舞われる日本。この試練の多い土地に住みついた日本人は、古来、道を通し、川筋を変え、営々と自然に働きかけてきた。私たちが見る風景は、自然と人が共に造り上げたものなのだ。本書は、まず日本の国土の地形的・社会的特徴を明らかにする。さらに大震災に見舞われ、財政危機にある今、海外に伍して豊かな国土を築き上げ、日本人が再び活力を取り戻すために何が必要かを提言する。■□■目次■□■第1章 国土はどう形成されてきたか第2章 日本列島の自然条件―わが国土の実情1第3章 国土の社会条件―わが国土の実情2第4章 これまでの国土造り第5章 これからの国土造り終章 人の輝きを国土が支える―「人と国土」の思想

2025/02/28 刊行

-

単行本

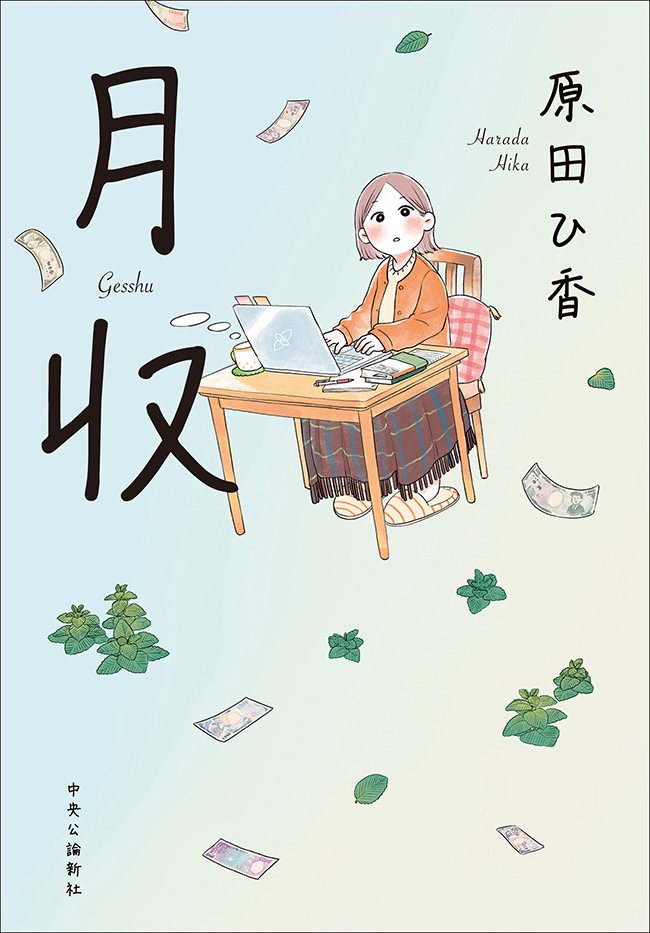

月収

原田ひ香 著

年金暮らしで月収四万円の六十六歳から、株や投資信託で月収三百万円ある五十二歳までが織りなす、お金をテーマにした人間ドラマ! 大ベストセラー『三千円の使いかた』と一緒に読んでほしい原田ひ香の新作が登場です。

2025/02/21 刊行

-

単行本

日ノ出家のやおよろず

安藤祐介 著

生きるのが下手な君だけど、その頑張りは僕たちが見ているよ――。日ノ出家はモノを大切にする家族。そんなモノたちには心が宿っていた。疲れたときほど心にしみる、お粥小説ここに誕生!

2025/02/21 刊行