ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10813件中 3585~3600件表示

-

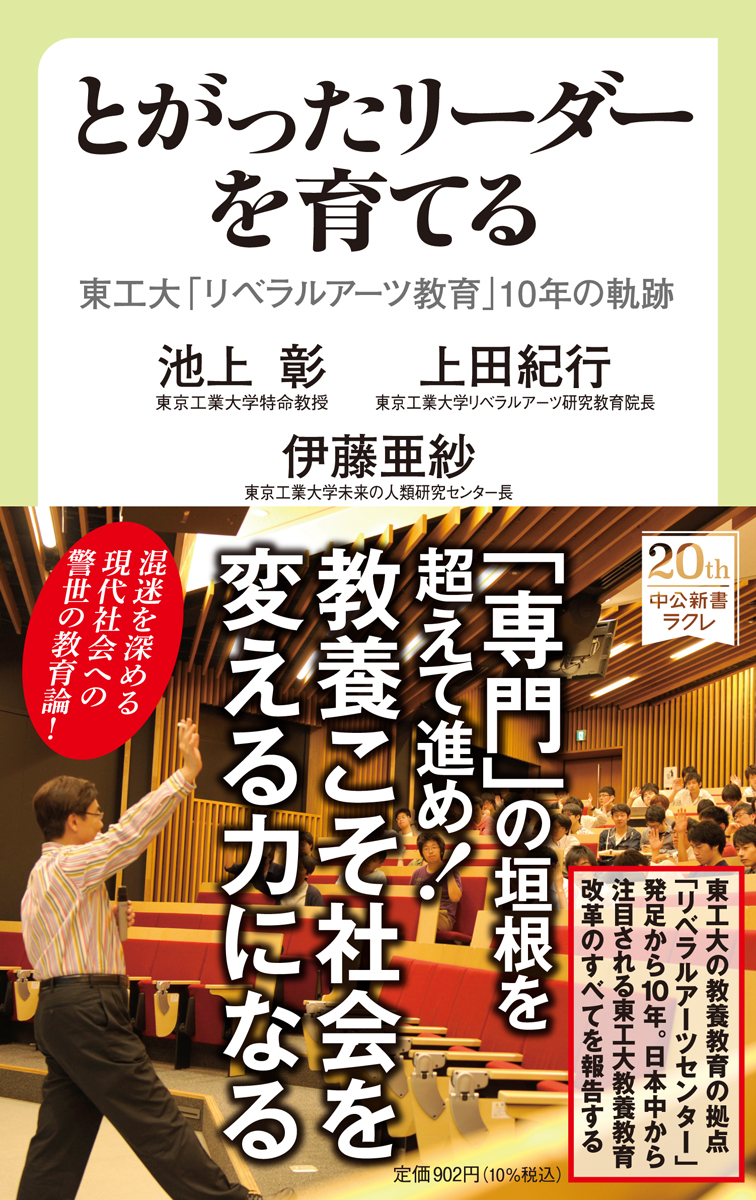

中公新書ラクレ

とがったリーダーを育てる

東工大「リベラルアーツ教育」10年の軌跡

池上彰/上田紀行/伊藤亜紗 著

高校で文系と理系に振り分けられ、結果、理系の知識が乏しい人たちが社会を動かす官僚や政治家などになり、一方の理系学生といえば、世の中のことに無関心で、興味あることだけに取り組みがちだ。しかし、「これではいけない。日本のリーダーにもっと理系の人材を」。2011年、そんな思いを込めて東工大は「リベラルアーツセンター」を発足した。あれから10年。日本中から注目を浴びる東工大の挑戦のすべてを明かした。

2021/08/10 刊行

-

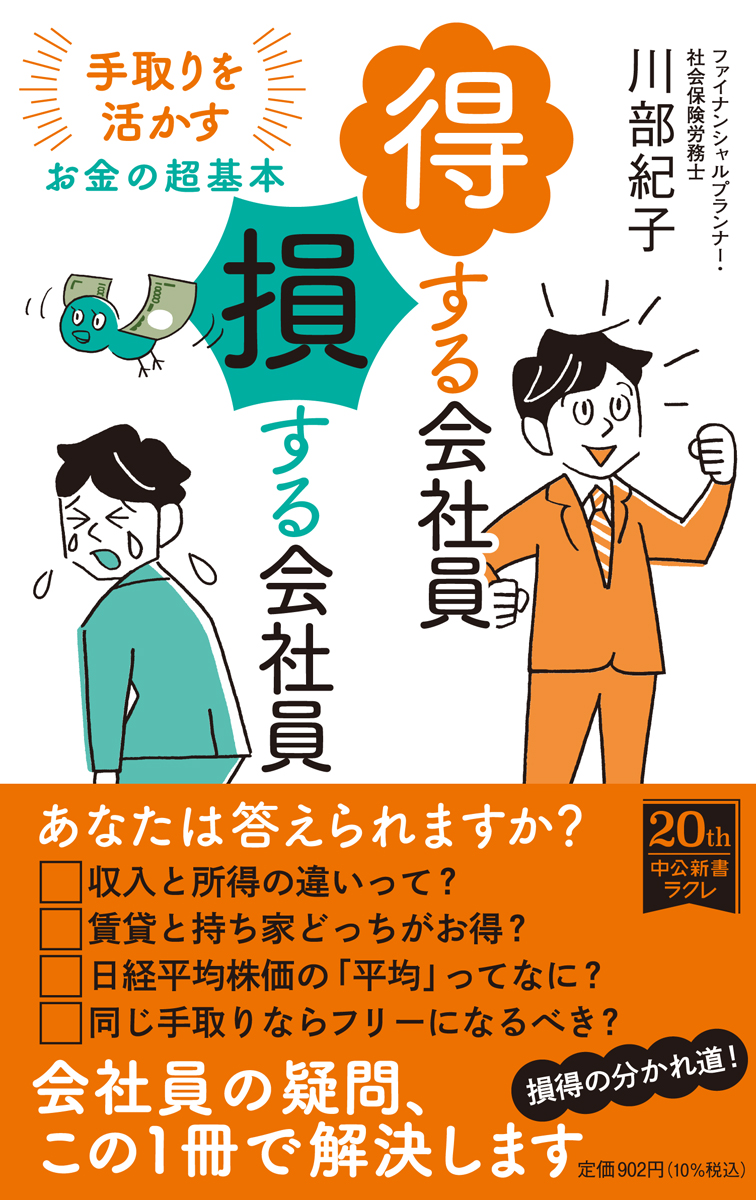

中公新書ラクレ

得する会社員 損する会社員

手取りを活かすお金の超基本

川部紀子 著

年功序列・終身雇用制度が崩壊し老後資金も不安視される、「幸せな老後行きの自動エスカレーター」がない世界では、お金の知識格差が命取りに!?本書はこれまで「お金のことは会社まかせ」だった組織人の、マネーリテラシーの底上げを目指す。講演・セミナー講師として活躍し、これまで全国3万人以上の受講者に「お金」にまつわる知識を伝えてきた著者が、社会に出る前に学校で教えてほしかった「お金の基本」をわかりやすく解説。いつも面倒がって損するあなたも、この1冊があれば大丈夫!

2021/08/10 刊行

-

電子書籍

分断のニッポン史

ありえたかもしれない敗戦後論

赤上裕幸 著

災害、感染症、格差……いま各所で「分断」が叫ばれる。だが歴史を遡ると、敗戦直後には国が分割される恐れが実際にあり、分断統治や架空戦記を描いた小説・マンガが人気を博してきた。欧米の学界ではこうした「歴史のif=反実仮想」の歴史学は重要な研究として認知されてきたが、本書は本邦で数少ない試みである。さらに震災等による列島分断を描いた未来小説も検証。最悪のシナリオを描いた作品群から、危機克服のヒントを学ぶ。 おもな登場作品は井上ひさし『一分ノ一』等の歴史改変小説、佐藤大輔『征途』等の架空戦記、小松左京『日本沈没』等の未来小説、『国境のエミーリャ』等のマンガ作品etc. 計100超。

2021/08/10 刊行

-

電子書籍

得する会社員 損する会社員

手取りを活かすお金の超基本

川部紀子 著

年功序列・終身雇用制度が崩壊し、退職金や公的年金も危ぶまれる「自動エスカレーター」のない世界では、お金の知識格差が命取りに!?本書はこれまで「お金のことは会社まかせ」だった組織人の、マネーリテラシーの底上げを目指す。数々の有名企業で社員向けのセミナーを担当している著者が、社会に出る前に学校で教えてほしかったお金の基礎知識をわかりやすく解説。いつも面倒がって損するあなたも、この1冊があれば大丈夫!

2021/08/10 刊行

-

電子書籍

立花隆 最後に語り伝えたいこと

大江健三郎との対話と長崎大学の講演

立花隆 著

★「負け続けてもいい。自分の意思を持ち続けろ!」知の巨人、立花隆氏の遺作解説・保阪正康立花隆が「どうしても最期に残しておきたい」と切望した遺作。未収録の「肉声」を中心に編んだ。【第一部】は、ヒロシマ、ナガサキ、アウシュビッツの恐怖をなんとしても若い世代に伝えたいと、2015年に長崎大学で行った講演「被爆者なき時代に向けて」などを収録した。【第二部】は、ソ連が崩壊した1991年に、21世紀を見通そうと大江健三郎氏と行った対談を収録。あれから30年が経過したが、二人の巨匠は、この先もますます深刻になるであろう環境汚染、人口問題、排外主義、格差拡大、核拡散など地球規模の危機をぴたり見通していた!

2021/08/10 刊行

-

電子書籍

ミッション

新堂冬樹 著

逃げ足の早さだけが取り柄の編集者・三沢は、謎の一団に拉致され暴力団組長の娘を殺せと命じられた。断ると婚約者の命はないという。そして奇妙な訓練――量販店で万引き、不良の耳ピアス奪取、キャバ嬢に路上キス――を強要されることに。なぜ三沢が選ばれたのか? 一団の真の狙いは? 傑作ノンストップ・サスペンス!『日本一不運な男』改題

2021/07/30 刊行

-

電子書籍

金子光晴を旅する

金子光晴/森三千代/他 著/中央公論新社 編

僕が旅立ちたいわけは、だがあんまり災難が多いからだ――上海、マレー半島、インドネシア、パリ。『マレー蘭印紀行』『どくろ杯』等にも綴られた詩人と妻の計画も希望もない四年に及ぶ放浪の旅を、本人たちへのインタビュー、その旅に魅せられた21人のエッセイで辿る。全集月報ほか単行本未収録作品多数。文庫オリジナル(目次より)Ⅰ 金子光晴、旅を語る 不穏な漂泊者(聞き手:開高健) 人生五十年、あとは急降下(対談:寺山修司)Ⅱ 金子光晴の周辺 (森三千代/聞き手:松本亮)Ⅲ 金子光晴と私 『マレー蘭印紀行』『詩人』『新雑事秘辛』(松本亮) 『どくろ杯』『ねむれ巴里』『西ひがし』(秋山清) 光晴夫妻と巴里での出会い(永瀬義郎) 金子光晴の「時間」(阿部良雄) あくび(茨木のり子) 金子光晴について(吉本隆明) 悪友金子光晴と私(中西悟堂) 詩の蘇生に向かう放浪のヴェクトル(清岡卓行) 「生きている」流浪者の眼(窪田般彌) 怪物が死んだ(草野心平) 地獄の見世物としてのパリ(田村隆一)Ⅳ 金子光晴を旅する 螢の樹(奥本大三郎) 空白の海を越えて(小林紀晴) 金子光晴と森三千代を知らない(島尾伸三) 金子光晴(福田和也) 暇と求婚(角田光代) 「自由な関係」を探しに(山崎ナオコーラ) 私がいちばん読み返した本(高野秀行) 旅の混沌(沢木耕太郎)

2021/07/30 刊行

-

電子書籍

佐藤春夫台湾小説集

女誡扇綺譚

佐藤春夫 著

「なぜもっと早くいらっしゃらない?」廃墟に響いた幽霊の声――100年前、「田園の憂鬱」で一躍文壇に躍り出ながら、極度の神経衰弱に陥った佐藤春夫は台湾へと旅立つ。そこで目にしたもの、感じたものは、作家の創造力を大いに刺激した。台湾でブームを呼ぶ表題作など、台湾旅行に想を得た、今こそ新しい9篇。ミステリーあり、童話あり。異国情緒のなかに植民地への公平なまなざしと罪の意識がにじむ。文豪・佐藤春夫評価に一石を投じる文庫オリジナル企画。収録作「女誡扇綺譚」「鷹爪花」「蝗の大旅行」「旅びと」「霧社」「殖民地の旅」「魔鳥」「奇談」「かの一夏の記」

2021/07/30 刊行

-

電子書籍

佐藤春夫中国見聞録

星/南方紀行

佐藤春夫 著

「あまり日本語で話をしない方がいい。皆、日本人を嫌っているから」―――中華民国初期の内戦最前線を行く「南方紀行」、名作「星」など運命のすれ違いを描く9篇。 佐藤春夫は戦前の二十数年間に中国を五度訪れた。一九二〇年、台湾から対岸の福建省へ。七年後には杭州・南京へ。しかし時代は田漢・郁達夫との友情に暗い影を落とす……。「南方紀行」では東アジア初の社会主義実験都市・?州を訪れているほか、「曾遊南京」で明らかになる蒋介石とのすれ違いなども興味深い。 また、「わが支那游記」は長らく行方不明であったが近年発見された。文庫オリジナル。〈編集・解説〉河野龍也〉目次・星 ・南方紀行 厦門採訪冊 厦門の印象/章美雪女士の墓/集美学校/ 鷺江の月明/?州/朱雨亭の事、その他 ・市井の人々-大陸逸聞- 老青年 南京雨花台の女 ・ 交遊の思い出-郁達夫・田漢- 西湖の遊を憶う 秦淮画舫納涼記 曾遊南京 ・わが支那游記 ・旧友に呼びかける

2021/07/30 刊行

-

電子書籍

昼も夜も彷徨え

マイモニデス物語

中村小夜 著

イスラーム教徒とキリスト教徒が抗争する十二世紀の地中海。勢力を広げるムワッヒド朝が突きつけた「改宗か死か」。神を求める人間の葛藤、迷い、失望と愛憎。マイモニデスはスペインからエジプトへと異郷を放浪しながら、言葉の力で迫害に抵抗し、人々に生きる勇気を与える。史実に基づき、中世最大のユダヤ思想家の波乱の生涯を描く歴史物語。序 章第一章 背教者第二章 書状の決闘第三章 ミルトスの庭第四章 フスタート炎上第五章 死者の町第六章 王者と賢者終 章あとがき/表記上の注記/引用出典/参考文献

2021/07/30 刊行

-

電子書籍

チャイニーズ・タイプライター

漢字と技術の近代史

トーマス・S・マラニー 著/比護遥 訳

本書の主軸をなすのは、西洋のラテン・アルファベットを基にして作られた「近代」の象徴としてのタイプライターと、中国語との間にある距離感である。その隔たりゆえに中国語そのものに「問題」があるとみなされ、それを克服するための「パズル」が形作られることになる。常に西洋の「本物」のタイプライターを意識しつつ、この「パズル」を解こうとしていく人々の群像を描いていくなかで、漢字についての発想の転換や戦時中の日中関係、入力や予測変換といった現在につながる技術の起源に至るまで、さまざまな話題が展開されている。タイプライターというモノを起点としつつ、それの単なる発明史をはるかに超える射程を持った本であり、関心や専門を問わず広く読まれるべき一冊である。目次謝辞序論そこにアルファベットはない第1章近代との不適合第2章中国語のパズル化第3章ラディカル・マシン第4章キーのないタイプライターをどう呼ぶか?第5章漢字圏の支配第6章QWERTYは死せり!QWERTY万歳!第7章タイピングの反乱結論中国語コンピューターの歴史と入力の時代へ訳者解説注索引

2021/07/30 刊行

-

電子書籍

すごい植物最強図鑑

田中修 監修/上田惣子/角愼作 絵

「植物はどんなかたちでも生き残るしくみに溢れている」さまざまなパワーを持つ植物ワールドを、いっしょに探検しよう!環境に合わせてそれぞれ独自の進化をとげて、我々の身のまわりに存在する植物たち。身近な植物にも、不思議がいっぱい。意外にも毒をもつアジサイやユーカリ、かさぶたをつくって身を守るバナナやリンゴ、決まった時間で回転しながらツルを伸ばすアサガオ、長い年月をかけて巨木を枯らすシメコロシノキ、人間や動物たちには真似できない植物のもつさまざまなパワーを、イラストとマンガでやさしく楽しく、解説します。【教養が身につく中公新書発のジュニア版!】

2021/07/30 刊行

-

電子書籍

宗教と過激思想

現代の信仰と社会に何が起きているか

藤原聖子 著

近年、危険とみなされる宗教に対して、「異端」にかわり、「過激」という表現がよく使われる。しかし、その内実は知られていない。本書は、イスラム、キリスト教、仏教、ユダヤ教、ヒンドゥー教、神道などから、過激とされた宗教思想をとりあげ、わかりやすく解説。サイイド・クトゥブ、マルコムX、ジョン・ブラウン、井上日召、メイル・カハネらの思想を分析し、通底する「過激」の本質を明らかにする。

2021/07/30 刊行

-

電子書籍

幣原喜重郎

国際協調の外政家から占領期の首相へ

熊本史雄 著

戦前に外相を4度務め、経済重視の国際協調を主導、戦後は占領下、首相として日本国憲法制定に尽力した幣原喜重郎。外交官の中枢を歩み、欧米との関係を重視した「幣原外交」は、軟弱と批判されながらも中国への不干渉を貫き、政党政治を支えた。満洲事変後の軍部台頭に引退を余儀なくされるが敗戦後、昭和天皇に請われ復活。民主化や憲法9条の成立に深く関与する。激動の昭和期、平和を希求し続けた政治家の実像に迫る。

2021/07/30 刊行

-

電子書籍

ウィーンに六段の調

戸田極子とブラームス

萩谷由喜子 著

岩倉具視の娘極子は、幕末維新期の動乱の中で育ち、旧大垣藩主戸田氏共と結婚。ダンスと英会話が得意な彼女は、鹿鳴館の名花とうたわれた。夫がオーストリア・ハンガリー特別全権公使に任命され、ともにウィーンへ。戸田家の音楽教師ボクレットは極子の演奏する日本の楽曲を採譜し、出版。ブラームスはその楽譜を手に極子実演を聞き、楽譜に書き込みを行った。極子は日本と西洋音楽の交流の一端を担った。また、彼女の縁戚に連なるヘーデンボルク兄弟が現在ウィーン・フィルに在籍するなど、興味深いエピソードも紹介。目次プロローグ 《ウィーンに六段の調》第一章 岩倉具視の娘第二章 極子の結婚まで第三章 氏共留守中の日本第四章 鹿鳴館第五章 戸田伯爵夫人極子第六章 間奏曲第七章 戸田伯爵夫妻ウィーンへ第八章 ウィーンに響く箏の音第九章 極子の後半生エピローグ 極子の音楽遺産あとがき 戸田極子関係系図 戸田極子関連年譜 主要参考文献 人名索引

2021/07/30 刊行