ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10813件中 2595~2610件表示

-

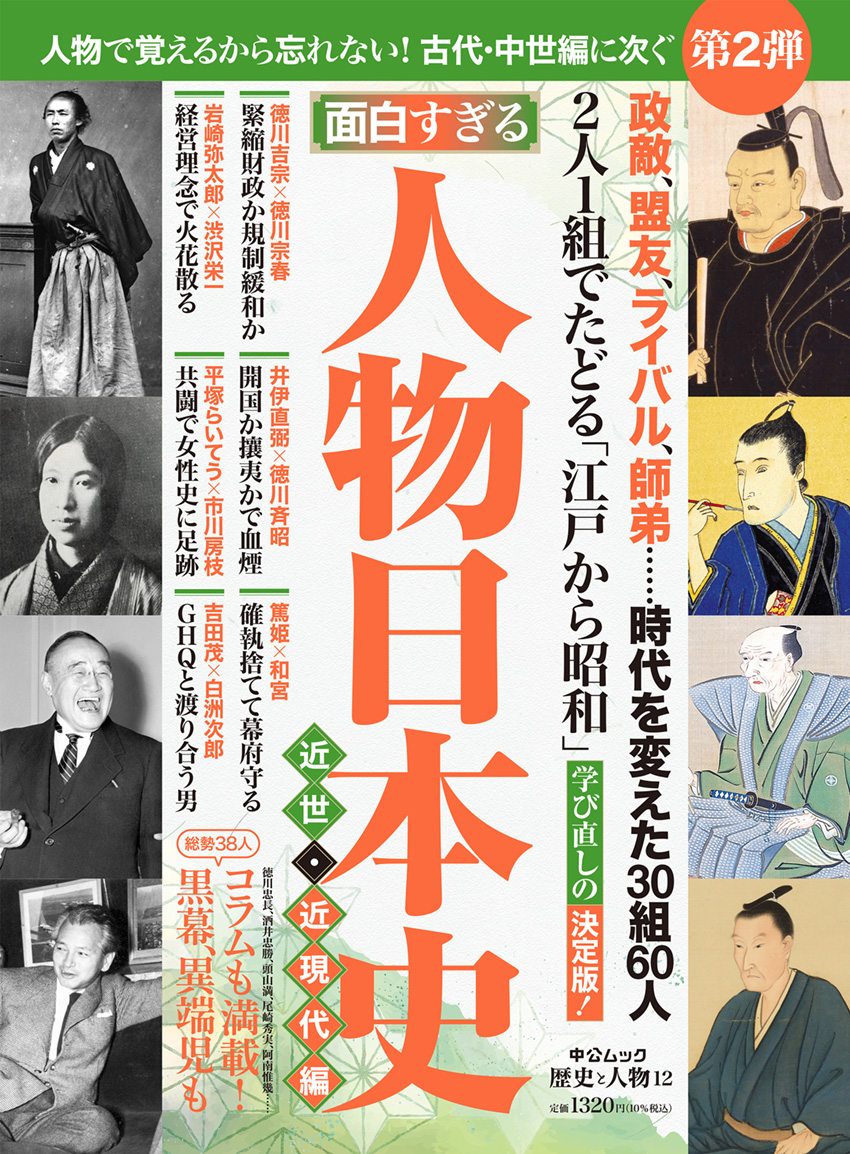

ムック

歴史と人物12 面白すぎる 人物日本史 近世・近現代編

中央公論新社 編

歴史上の人物30組60人を時代順に取り上げ、日本史全体を概観する。本書は江戸時代から昭和まで。時代を切り開いた人々のストーリーに焦点を当てて、一方で各人物の足跡を追い、彼らによって歴史のどこがどう変わったのかをわかりやすく解説する。歴史上の人物をすべて2人1組を取り上げる構成。両者の対立や協力といった関係性をひもとくことで、コクのある日本史を味わえる。各項目には第三の関連人物をコラムで紹介して歴史の隠し味を味わえる。これまでとは異なる歴史にも目を凝らせる。日本史を学び直したい人や、時代小説や時代劇をさらに楽しみたい人に最適。『古代・中世編』の姉妹編。

2022/11/07 刊行

-

電子書籍

中公新書60周年小冊子

中公新書編集部 編

【中公新書 創刊60周年記念】1962年11月に創刊した中公新書は、おかげさまで2022年に60周年を迎えます。それを記念して、小冊子『中公新書の60年』を編集いたしました。2700点以上を数える中公新書の海をゆく羅針盤として、識者の方々に政治、経済、日本史、世界史、思想・哲学、科学の各ジャンルのお勧め作品を挙げていただきました。また人気シリーズになぞらえて「物語 中公新書の歴史」と題した読みものを収録しました。編集部員も知らなかった秘話を通して、当レーベルをより身近に感じていただければ幸いです。《目次》●ここから始める中公新書 1 政治編 北岡伸一(東京大学名誉教授・国際協力機構〔JICA〕特別顧問) 2 経済編 坂井豊貴(慶應義塾大学教授) 3 日本史編 澤田瞳子(小説家) 4 世界史編 君塚直隆(関東学院大学教授) 5 思想・哲学編 若松英輔(批評家・随筆家) 6 科学編 渡邊十絲子(詩人) ●物語 中公新書の歴史 創刊前夜 いよいよ創刊 停滞から再興へ そしてこれから●中公新書略年譜

2022/11/01 刊行

-

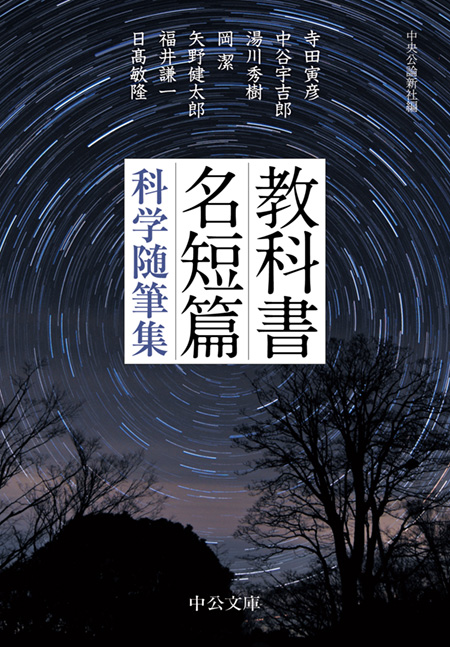

電子書籍

教科書名短篇

科学随筆集

中央公論新社 編

科学者にして名文家であった寺田寅彦、中谷宇吉郎、湯川秀樹。国語教科書で彼らの文章と出会い、科学への扉を開かれた者は多い。この三人を中心に、岡潔、矢野健太郎、福井謙一、日髙敏隆の名随筆を収録する。考えるよろこび、知る楽しみを味わえる「教科書名短篇」シリーズ唯一の随筆集。 文庫オリジナル【目次】科学者とあたま他六篇/寺田寅彦(科学者とあたま/簑虫と蜘蛛/蜂が団子をこしらえる話/茶碗の湯/藤の実/鳶と油揚/蜻蜒) 地球の円い話他三篇/中谷宇吉郎(科学以前の心/地球の円い話/立春の卵/科学の限界)詩と科学他八篇/湯川秀樹 (詩と科学/原子と人間(詩)/科学と環境/目と手と心/単数と複数/具象以前/創造性の尊重/少数意見/アインシュタイン先生の想い出)発見の鋭い喜び/岡 潔科学的なものの考え方/矢野健太郎広く学ぶ心/福井謙一チョウの飛ぶ道/日髙敏隆

2022/10/31 刊行

-

電子書籍

回想十年(合本)

吉田茂 著

昭和二十九年十二月に政界を引退した吉田茂が、その二年後から数年をかけ、池田勇人や佐藤栄作らを相手に語った回想記。

2022/10/31 刊行

-

電子書籍

人魚の嘆き・魔術師

谷崎潤一郎 著

南京に住む憂愁の貴公子が、北国の冷艶にして水中の妖魔たる人魚に激しい恋をする「人魚の嘆き」、妖麗な魔術師に魅せられ欲望のままに半羊神と化す「魔術師」。大正期の耽美的な幻想譚二編。水島爾保布による美麗な挿画二十余点、カラー口絵二葉を完全収載。〈註解〉明里千章〈解説〉中井英夫/前田恭二「水島爾保布小伝」

2022/10/31 刊行

-

電子書籍

新編

散文の基本

阿部昭 著

短篇は他のどんなジャンルよりも発想や展開において、また構成や叙述において自由で柔軟なものだ――。「私の文章作法」「短篇小説論」を中心に日本語論、自作解説を増補した新編集版。『短編小説礼讃』の著者による小説作法の書。巻末に荒川洋治との対談「短篇小説を語る」を収録する。 〈解説〉荒川洋治【目次】 *=新収録Ⅰ 私の文章作法書くということ/待つ・聞く・書く/好きな言葉/散文の基本/小説を超えるもの*/不朽のジャンル/「僕」の問題*/うらぎる言葉*/幼年の文学*/土地の感覚*/小説と年齢*Ⅱ 日本語についてニュアンスについて*/昔の言葉/いい文章*/淋しい文章/私の国語問題/読書会にて/読者への手紙Ⅲ 短篇小説論短篇作者の仕事/贋の首飾り/チェーホフの星/チェーホフの現在/日本語のルナール/国木田独歩がいた町で/おのずからの形式/短篇小説の青春*/陳腐な運命/芥川龍之介の短篇/真剣な遊戯/三浦哲郎氏の短篇/猫のいる短篇/私の処女作*/父をさがす子*/『自転車』のこと*/短い形式*対談短篇小説を語る* 荒川洋治×阿部昭解説 荒川洋治

2022/10/31 刊行

-

電子書籍

幸福とは何ぞや

増補新版

佐藤愛子 著

すべて成るようにしか成らん。不愉快なことや怒髪天をつくようなことがあってこそ、人生は面白い。死ぬことも怖くないし貧乏も怖くないし、どん底をくぐり抜けるということはありがたいことだった。生きるとは、老いるとは、死とは、幸福とは……。読めば力が湧く、愛子センセイのメッセージ。(本文より)●すべて成るようにしか成らん。そう思っています。●幸福って欲望の充足では決してないんです。●幸福とは何か? いい時も悪い時も腐らず怨まず嘆かず、どんな時でも平然としていられることだと私は思っています。●もし、誰かに、あなたの人生でひとつ満足だったことは? と問われたら、私は「苦しいことから逃げなかったことです」と答えるでしょう。●不愉快なことや怒髪天をつくようなことがあってこそ、人生は面白い。温室のような環境にいると、人生への勇気がなくなるんです。●生きるというのは苦しいこと。私たちは楽しむためではなく、修行するために生まれてきたと思うことにしています。そう思えば、苦しいことを避けたり、楽しくないからといって恨んだりしなくていい。修行だと思えば、耐えやすいんです。●苦労というものを不幸のように考えるのは間違いです。苦労を乗り越えるから、自信というものが生まれるんですよ。●いろいろあったけれど、辛いとか悲しいとか嘆く気持ちはなかったです。戦場の兵士が敵との戦闘の最中に、辛いとか悲しいとか思わないのと同じです。そんな暇がなかった。人生の幸せとか喜びとか考えたことがなかった。何が幸せかなんて、暇人のいうことと思ってました。

2022/10/31 刊行

-

電子書籍

『ニューヨーク・タイムズ』のドナルド・キーン

ドナルド・キーン 著/角地幸男 訳

知らなかった「キーンさん」がここにいる! 同時代のカワバタ、ミシマの話から「超大国日本論」、そして美味しい料理屋の紹介まで、本邦初訳の27編。 これらは、ドナルド・キーンという類い希な日本文学者が、アメリカの読者に向かって日本をどう紹介したかを示すとともに、アメリカがどんな時に日本について知りたいと思ったか、日本文化を理解しようとしたかを示す、もう一つの戦後日米文化史でもある。目次より〈書評〉谷崎潤一郎『蓼喰ふ虫』E・サイデンステッカー訳〈書評〉大岡昇平『野火』アイヴァン・モリス訳〈エッセイ〉日本文学の翻訳について〈エッセイ〉大歌舞伎、初のニューヨーク興行〈エッセイ〉戦後、日本人は変わったか?〈投稿〉編集主幹へ――日本の選挙を分析する〈書評〉コルタサル『石蹴り遊び』〈エッセイ〉日本文学者という「専門家」の告白〈エッセイ〉川端康成のノーベル文学賞受賞〈エッセイ〉ミシマ――追悼・三島由紀夫〈エッセイ〉超大国日本の果敢ない夢〈エッセイ〉大都会東京の「素顔」など

2022/10/31 刊行

-

中公文庫

戦争について

小林秀雄 著

小林秀雄はいかに戦争に処したのか。昭和十二年七月から二十年八月までの間に発表された社会時評を中心に年代順に収録。文庫オリジナル。〈解説〉平山周吉

2022/10/21 刊行

-

中公文庫

死にがいを求めて生きているの

朝井リョウ 著

植物状態のまま眠る青年と見守る友人。二人の間に横たわる〝歪な真実〟とは? 平成に生まれた若者たちが背負った、自滅と祈りの物語。〈解説〉清田隆之

2022/10/21 刊行

-

中公文庫

作品集

講釈場のある風景

中央公論新社 編

漱石、荷風の随筆から寂聴の短篇まで。講談専門の寄席「講釈場」や講談師たちを描いた明治・大正・昭和期の小説・随筆を集成。〈対談〉神田伯山・長井好弘

2022/10/21 刊行

-

中公文庫

文明と戦争 (下)

人類二百万年の興亡

アザー・ガット 著 石津朋之/永末聡/山本文史 監訳 歴史と戦争研究会 訳

国家の勃興、火薬の発明によって戦争はいかに変化したのか? 下巻は軍事革命による戦いの規模と形態の変化を分析、総力戦に至った近代の戦争を検証する。

2022/10/21 刊行

-

中公文庫

うぽっぽ同心十手綴り

坂岡真 著

“うぽっぽ”とよばれる臨時廻り同心の長尾勘兵衛は、人知れぬところで今日も江戸の無理難題を小粋に裁く。情けが身に沁みる「十手綴り」シリーズ第一作!

2022/10/21 刊行

-

中公文庫

文明と戦争 (上)

人類二百万年の興亡

アザー・ガット 著 石津朋之/永末聡/山本文史 監訳 歴史と戦争研究会 訳

人間はなぜ戦うのか? 人類共通の自然現象? 文化が発明したものか? 上巻は、戦う動機を進化論の観点から探り、部族間から国家間へと進化した戦争を分析。

2022/10/21 刊行

-

中公文庫

おいしい給食

卒業

紙吹みつ葉 著

学校給食に全てをかける数学教師・甘利田幸男と、献立に異次元アレンジを加える生徒・神野ゴウ。二人の長き戦いが、遂に完結?! 劇場版第二弾原作本!

2022/10/21 刊行