ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10813件中 2505~2520件表示

-

中公新書ラクレ

ゆるい職場

若者の不安の知られざる理由

古屋星斗 著

「今の職場、'ゆるい'んです」「ここにいても、成長できるのか」。そんな不安をこぼす若者たちがいる。2010年代後半から進んだ職場運営法改革により、日本企業の労働環境は「働きやすい」ものへと変わりつつある。しかし一方で、若手社員の離職率はむしろ上がっており、当の若者たちからは、不安の声が聞かれるようになった――。本書では、企業や日本社会が抱えるこの課題と解決策について、データと実例を示しながら解説する。

2022/12/08 刊行

-

電子書籍

中学入試超良問で学ぶニッポンの課題

おおたとしまさ 編著/蟹江憲史/山本祐 監修

中学入試の社会科は、重箱の隅をつつく知識問題ではない。現代社会の諸課題をテーマに思考力・記述力等を求める良問ぞろいの中から、中学受験のプロが9問を厳選。外国人労働者、環境、格差、ジェンダーなど多岐にわたる分野はSDGsに通じており、大人の学び直しにとっても格好の教科書である。掲載校は麻布、田園調布、武蔵、頌栄、浅野、?友、駒場東邦、東京純心、市川。圧倒的密度の9問を通じて、各校の本気を体感せよ。SDGsの第一人者による監修とワンポイント解説、巻末資料付き。

2022/12/08 刊行

-

電子書籍

掟

佐藤大輔 著

エスピオナージからミステリ、ミリタリー、ポリティカルフィクションまで、著者の現代小説を集成した合本愛蔵版。長篇三作と、短篇「幻虎の吠える丘」を収録。一等陸佐のもとに届いた、かつての上官である退役陸将補の訃報。彼はその死に、存在を秘匿された対敵諜報部門の関与を疑うが……。(『東京の優しい掟』)ゲーム・ディベロッパーの僕は、勤めているゲームソフト会社の社長から、独立を目論む者を突き止めて欲しいと頼まれる。何かが会社に起きている。裏切り者は誰なのか? ゲーム業界の中で新たな〝ゲーム〟が始まった。(『虚栄の掟 ゲーム・デザイナー』)内憂外患に煩悶する青年将校が、母国再生のために叛乱を決意。果たして首都占領は成功するのか?(『平壌クーデター作戦』)

2022/12/08 刊行

-

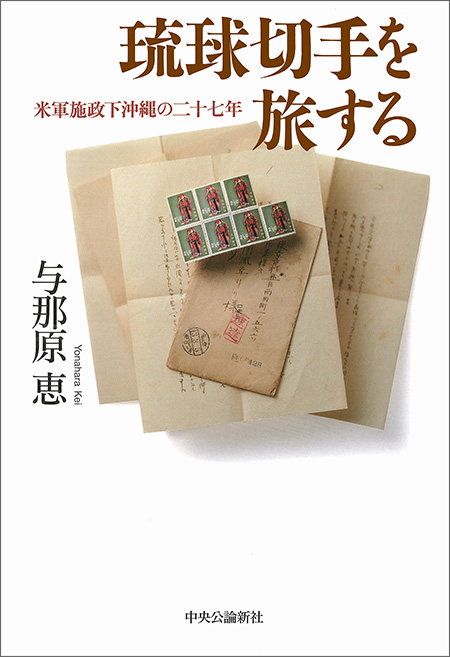

電子書籍

琉球切手を旅する

米軍施政下沖縄の二十七年

与那原恵 著

私の目を引いたのは、沖縄から届く封筒に貼られた美しい切手でした。「琉球郵便」の文字、額面はセントで表示されている切手の図柄は多彩でした。見たことのない南国の植物、鮮やかな色をした魚、紅びん型がた紋様、琉球舞踊、文化財や工芸品……。いつも異なる図柄の切手だったので、手紙が届くとまっさきに確かめるようになりました。いきいきと描かれている動植物はとてもきれいで、友だちに「沖縄のお魚は青いの」と言っても信じてもらえなかったのですが。琉球舞踊の切手には県人会で見た演目が描かれていてうれしくなりました。 ふだん目にする日本の切手とはまったく違うそれらの切手は「琉球切手」と呼ばれるもので、沖縄で作られているということでした。 米軍施政下に置かれたのち一九四八年七月から七二年四月まで、普通切手・記念切手・航空切手など二百五十九種(再刷含む)の琉球切手が発行されていたと知るのはのちのことです。(第1章より) …………………… 琉球切手はいまも沖縄の家に多数残っているという話を耳にします。切手としては使えないけれど、手放したくないという人や、ブームのさなかに買い、売りそびれてしまったという人。どこかの家の古い箱に忘れられたまま、ひっそりと眠っている切手もあるでしょう。 そんな琉球切手は、こんなふうにつぶやいているのかもしれません。沖縄が米軍施政下だったころ、私たちは「言葉」を運んで、旅をしたのだよ、と。「Final Issue」の切手が発行されてから五十年。けれどいまも沖縄には米軍基地が広がり、米軍統治時代の終止符が打たれたとはいえない状況です。そんな沖縄からの「言葉」は、本土に届いているのでしょうか。(第十章より)

2022/12/08 刊行

-

電子書籍

獄中の思索者

殺人犯が罪に向き合うとき

美達大和 著

プロローグ 第一章 罪と罰について殺人という罪に本質的な償いはない/弁護人との出会いが私を変えた更生を期して量刑を軽くするのは誤り/一般市民が刑務所に入るということ「一〇年、一五年はあっという間」/受刑者は内心で何を考えているか本当の罰とは何かという模索/時間を剥奪されるということ「天網恢恢疎にして漏らさず」という真理第二章 運命について運命とは変えられるものなのか/得意淡然、失意泰然という態度自分の強運を信じていた/ヤクザ時代の修羅場/余命宣告から塀の中へ事件と服役がなければ死んでいた/自分の力で左右できないことは考えない自分が死刑にならなかった意味/天は自分に妥当な境遇を与えた人生が終わるまで変えないこと/運命は常に人を試している第三章 信仰について日本人独特の宗教観/「神は私自身よりも私の内部にある」自己修養のプロセスとしての信仰/高校時代に遭遇した霊的な体験宗教は人間にとって諸刃の剣/刑務所と宗教自分の罪は赦されたと嘯く極悪受刑者/宗教による安易な働きかけは百害あって一利なし自分の生き方を貫徹した父への信奉/天と己は欺けない第四章 父と子についてヤクザが恐れた在日一世の父/親といえども子より大人とは限らない幼少から酒場で人を見る目を養った/自分を一度も叱らなかった母「僕が大きくなったら、父さんを殺してやるからね」常に自分が中心で疑問もなく生きた父/父は孫にも自分の思うがままを求めた父と子のケミストリについて/加害者としての責任から息子との縁を切った法廷で被害者遺族を怒鳴りつけた父/「長生きして、おまえの帰りを待つ」桁外れの「親バカ」第五章 労働について高校を中退して就職/史上最速の出世/「資本主義の原動力は人々の羨望」英会話教材のセールスで一二カ月連続日本一/「金貸しは金借りである」金貸しのジレンマ/人が動くのは利益、感情、恐怖/自分の人格陶冶には無関心だったヤクザの世界に足を入れる/単純で退屈な作業ほど、その人間を表わす己の糧となるように働く第六章 金銭について専属運転手付きの「豆紳士」/一切の金を入れなくなった父「経済的自由」を実感する道具/金銭を遣える自分を望んでいた己の器量に合った消費しかしない/人がお金で豹変する時/俄成金が酒場でやること「勤労の裏づけのない富は人間を誤る」/人を変えてしまう魔力「金銭は肥料のようなもの」第七章 自由について社会にいれば自由か/「積極的自由」と「消極的自由」/塀の中のスケジュールと規律偽りの自由に甘んじている受刑者/自由・不自由の概念が消えた/自由と不自由の境界限定された中での自由もあるエピローグ

2022/12/08 刊行

-

電子書籍

ゆるい職場

若者の不安の知られざる理由

古屋星斗 著

「今の職場、“ゆるい”んです」「ここにいても、成長できるのか」。そんな不安をこぼす若者たちがいる。2010年代後半から進んだ職場運営法改革により、日本企業の労働環境は「働きやすい」ものへと変わりつつある。しかし一方で、若手社員の離職率はむしろ上がっており、当の若者たちからは、不安の声が聞かれるようになった――。本書では、企業や日本社会が抱えるこの課題と解決策について、データと実例を示しながら解説する。

2022/12/08 刊行

-

電子書籍

こころのねっこ

「こどもの詩」55周年精選集(2017-2021)

読売新聞生活部 監修

『読売新聞』の名物投稿欄、生活面の「こどもの詩」が2022年4月で55周年を迎えた。子どもの目にしか映らない風景や大人もびっくりする新発見まで、飾らない言葉で表現される詩は、どれも胸を打つ。本書は、『ことばのしっぽ 「こどもの詩」50周年精選集』の続編として、2017年から2021年の5年分から約200篇を厳選して掲載したもの。特に2020年春の緊急事態宣言以降はコロナに関する詩も多くあり、「こどもたちのウィズコロナ」も感じさせる一冊。第一章 何を言われてもがんばるのです――2017年第二章 ばあばにはみらいがないの? じゃあつくればいいじゃん――2018年第三章 オレは ほんの少し世の中が 分かるようになっただけなんだ――2019年第四章 あんたのせいでメチャクチャだよ――2020年第五章 じぶんがだいすき あとね ちきゅうもだいすき――2021年

2022/12/08 刊行

-

電子書籍

狂伝 佐藤泰志

無垢と修羅

中澤雄大 著

佐藤泰志は村上春樹と同世代の作家。芥川賞に5度ノミネートされながら受賞できず、1990年に41歳で自死。しかし、2000年代後半になって再評価が進み、『海炭市叙景』『そこのみにて光輝く』『オーバー・フェンス』『きみの鳥はうたえる』『草の響き』などが次々に文庫化され、また映画化されている。高校生作家として脚光を浴びながら、その作家生活が挫折に満ちたものになったのはなぜか。そして、30年の時を経て、その文学が読者の心を?むのはなぜか。近親者はもとより、小学校のクラスメイトから大学時代の同人誌仲間、泰志が一方的に思いを寄せた後の直木賞作家・藤堂志津子、ライバルの作家たち、文芸誌編集者らまで、あらゆる関係者に直接話を聞き、文学に希望があふれていた時代の光と影を再構築する。

2022/12/08 刊行

-

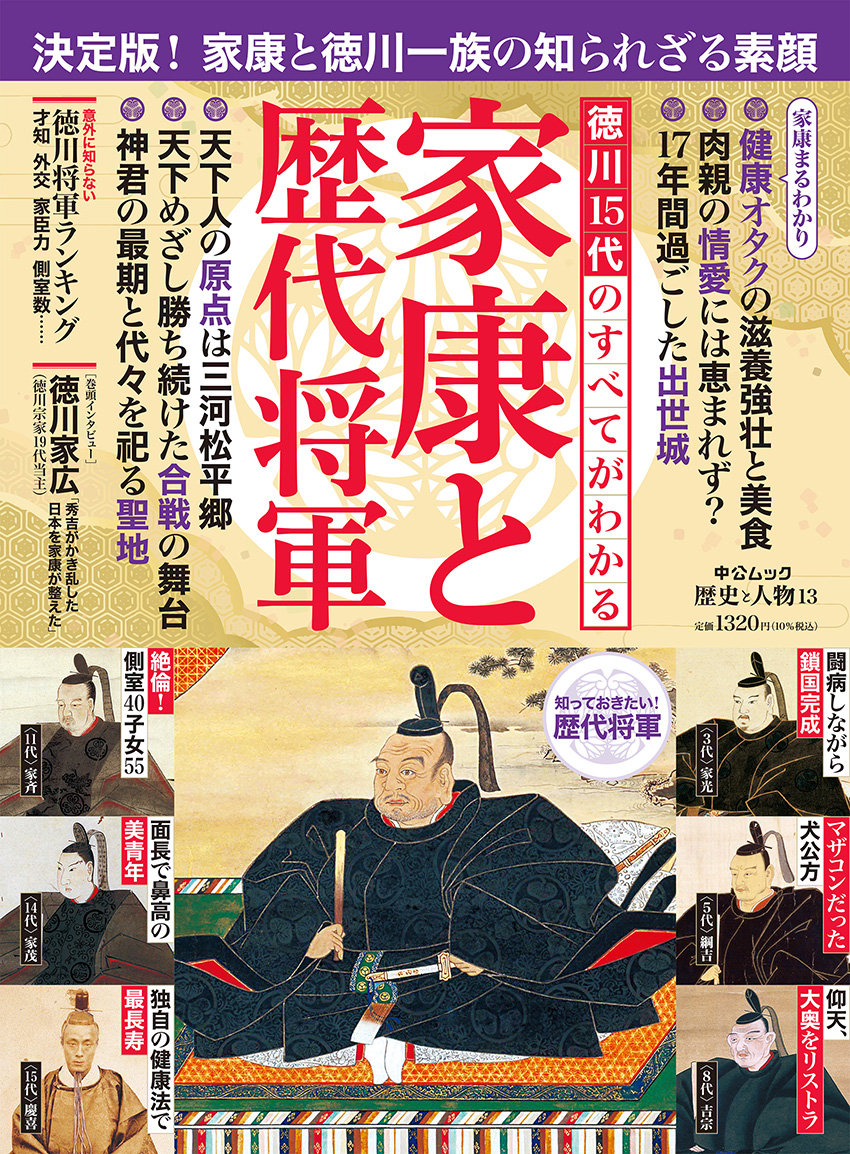

ムック

歴史と人物13 徳川15代のすべてがわかる 家康と歴代将軍

中央公論新社 編

徳川将軍15人のすべてがわかる。前半は家康の総特集。「ピンチとガマン」の全生涯と多彩な人間関係をたどる。大河ドラマ「どうする家康」の予習本となり得るべく、その都度生じる難題と忍従はいったいどこがポイントだったのか、年表と要点整理で解説する。後半は各将軍の出自から病歴までを総チェック。ランク付けも掲載する。それぞれの功績を中心に、各将軍の人物像に迫る。将軍の代替わりが江戸時代全体にどこまで影響を及ぼしたのかも解説する。この1冊で江戸時代の流れがみるみるわかる。さらには、徳川宗家の次期当主・徳川家広氏をインタビュー。巷間流布された情報などではなく、知られざる内輪話を紹介する。

2022/12/06 刊行

-

電子書籍

近代日本外交史

幕末の開国から太平洋戦争まで

佐々木雄一 著

1853年にペリーが来航し、日本は開国へと向かう。明治維新後、条約改正や日清・日露戦争、第一次世界大戦を経て、世界の大国となった。だが1930年代以降、満州事変、日中戦争、太平洋戦争に突入し、悲惨な敗戦に終わる。日本は世界とどう関わってきたのか。破局の道を回避する術はなかったのか。国際秩序との関係を軸に、幕末の開国から太平洋戦争まで、日本外交の歩みをたどる。近年の研究をふまえた最新の通史。

2022/11/30 刊行

-

電子書籍

中国の古代文学(一・二)

一 神話から楚辞へ/二 史記から陶淵明へ

白川静 著

(一)神話から楚辞へ中国文学の原点である『詩経』と『楚辞』の成立、発想、表現を、『記紀万葉』と対比し考察する。古代共同体的な生活が破壊され封建制が根付いたとき、人々はそれぞれの運命におそれを抱き、そこに古代歌謡が生まれた。斬新で美しい論の展開、すべてを網羅した知識、知的興奮が味わえる白川静の世界。(二)史記から陶淵明へ古い国家の羈絆から解き放たれ、自らの運命に生きはじめた孤独な生活者たち。彼ら「士人」は体制への埋没を拒否し、自然の情感に沿って天の道に合しようとした。「天道是なるか非なるか」と厳しく問うことによる文学精神の成立から、現実を避けて桃源郷を求める創作詩にまでいたる、文化の道筋を探る。(全二巻)

2022/11/30 刊行

-

電子書籍

分断の克服 1989-1990 ――統一をめぐる西ドイツ外交の挑戦

板橋拓己 著

一九八九年に「ベルリンの壁」が崩壊し、ドイツ統一への機運が高まる。だがソ連のゴルバチョフは統一に反対。英仏やポーランドも大国ドイツの復活を危惧し、米国のブッシュは冷戦の勝利とNATOの維持拡大を優先する。冷戦後の国際秩序について各国の思惑が交錯する中、「ヨーロッパの分断」を克服する外交を展開したのが、西ドイツ外相ゲンシャーだった。本書はドイツ統一をめぐる激動の国際政治を、最新の史料を駆使し描き出す。

2022/11/30 刊行

-

電子書籍

どくろ杯/ねむれ巴里/西ひがし(合本)

金子光晴 著

「とうとう来てしまったのね」「賽は振られたのさ」行き詰まった二人の関係を清算するため、詩人と妻は希望も計画もないまま日本を出た。上海、マレー半島、インドネシア、パリ――四年に及ぶ放浪の旅を綴った自伝三部作を合本。『どくろ杯』詩集『こがね蟲』で詩壇に登場した詩人はその輝きを残し、夫人と中国に渡る。長い放浪の旅が始まった。『ねむれ巴里』深い傷心を抱きつつ三千代夫人と日本を脱出した詩人はヨーロッパをあてどなく流浪する。自伝第二部『西ひがし』三千代夫人はひとりベルギーに残った。暗い時代を予感しながら、詩人は暑熱と喧噪の東南アジアにさまよう。

2022/11/30 刊行

-

電子書籍

チューリップ・ガーデンを夢みて

新井千裕 著

安藤永遠(アンドウトワ)は、飲む(酒)、打つ(パチンコ)、売る(男あそび)を信条としている破天荒ギャル。彼女が恋するのは、トイレの水を流さず、動物にしか発情しないダメ男のコウさんだ。そんな二人が、UFOでやって来た宇宙人によって、人類の代表に選ばれる。地球環境の悪化により、人類の絶滅が危惧されている。だから他の星へ移住し、アダムとイヴとなって人間という種を保存しないかと誘われた。二人は夢みる理想郷へ旅立つのか。バブル時代の六本木で繰り広げられる、性と種と星を超えた多様性純愛小説。

2022/11/30 刊行

-

電子書籍

天国の水族館

新井千裕 著

ある日、妻は僕が可愛がっていた熱帯魚を天ぷらにすると家出した。「あなたは私のことなんて、まるで分かっていないのよ、だから、私を捜して」妻はゲームを楽しんでいるかのように電話してくる。雨が降り続く東京の街並みは、青く深い海の底のようだ。やがて僕は売春クラブ「マーメイド」にたどり着く。そこでは人間たちが魚のように回遊し、浮遊し、時に互いを捕食し合っていた。いつか僕達は天からの投網ですくわれ、天国の水族館に迎えられるのか。喪失と再生の波間で漂うファンタジー&ミステリー。

2022/11/30 刊行