ホーム > 検索結果

発行された時期:1973年1月からを含む書籍一覧

全10813件中 2400~2415件表示

-

電子書籍

ウイルスとは何か

生物か無生物か、進化から捉える本当の姿

長谷川政美 著

「ウイルス」という言葉を知らない人はいないだろう。ただし、その定義は曖昧である。目に見えない極小の存在で、ほかの生物の細胞内でしか増殖できないために、通常は生命体とはみなされない。だが、独自のゲノムを有し、突然変異を繰り返す中で、より環境に適した複製子を生成するメカニズムは、生物の進化と瓜二つだ。恐ろしい病原体か、あらゆる生命の源か――。最先端の進化生物学の知見から、その正体に迫る。

2023/01/19 刊行

-

電子書籍

太陽の男 石原慎太郎伝

猪瀬直樹 著

『太陽の季節』で日本中を熱狂させた「無意識過剰」「価値紊乱者」の石原慎太郎は、社会に何を警告したのか。三島由紀夫を動揺させ、多大な影響を与えた慎太郎。交錯、衝突し、天皇制と国家観をめぐって離反した2人の天才を考察することで、慎太郎がその作品群に込めた真意に迫った。東京都知事と副知事として、作家同士が都庁舎で折々語りあった猪瀬直樹が見た慎太郎の素顔とは……。『ペルソナ 三島由紀夫伝』『ピカレスク 太宰治伝』に続く作家評伝を、一周忌に満を持して上梓する著者渾身の書き下ろし。プロローグ―ー「君が代」と「日の本」 第1章 敗戦の子 第2章 ヨットと貧困 第3章 公認会計士の挫折と裕次郎の放蕩 第4章 運をつかむ 第5章 スター誕生 第6章 ライバル三島由紀夫 第7章 拳闘とボディビル 第8章 『亀裂』と『鏡子の家』 第9章 「あれをした青年」 第10章 挑戦と突破 第11章 石原「亡国」と三島「憂国」 第12章 「嫌悪」と「海」 第13章 天皇と核弾頭 エピローグ――価値紊乱は永遠なり

2023/01/19 刊行

-

電子書籍

藍色ちくちく

魔女の菱刺し工房

髙森美由紀 著

「好きでやってることだすけな、仲間っこが来てければ嬉しいよ」趣味もなく学校でも進路に迷っていた綾。でも「ひし形屋」で、より子先生に南部菱刺しを教わって、世界が一変した!?「魔女の菱刺し工房」母が認知症となり、接し方に悩む香織。より子先生と一緒に無心で刺している中、あるアイディアを思いつく。「ひょうたん」長らく引き籠もっていたより子の孫・亮平。より子は静かに亮平を見守っていたが……。「真麻の聴色」苦しい時、嬉しい時、そして誰かを想う時。布の目を数え、模様を作る――。青森の南部菱刺しをテーマに描く、手芸×再生の四篇。

2023/01/19 刊行

-

電子書籍

伝説の校長講話

渋幕・渋渋は何を大切にしているのか

田村哲夫 著/古沢由紀子 聞き手

「共学トップ」渋幕、渋渋。両校の教育の本質は、「自調自考」を教育目標に掲げたリベラル・アーツにある。その象徴が半世紀近くも続く校長講話だ。中高生の発達段階にあわせ、未来を生きる羅針盤になるよう編まれたシラバス。学園長のたしかな時代認識と古今東西の文化や思想、科学への造詣――前半は、大人の胸にも響くこの「魂の授業」を再現。後半は読売新聞「時代の証言者」を大幅加筆。銀行員から学校経営者に転じた田村氏が、全く新しい超進学校を創り、育ててきた「奇跡」を振り返る。

2023/01/19 刊行

-

電子書籍

沖縄のいきもの

1000を超える固有種が暮らす「南の楽園」

盛口満 著

青い空、サンゴ礁の海――豊かな自然が広がる沖縄には、珍しい生き物がいっぱい! 県鳥のノグチゲラはキツツキなのに、なぜ地面をつつくの? 瑠璃色に輝くきれいなゴキブリがいるって本当?なぜ一度海に沈んだ宮古島に、海水が苦手なサワガニやカタツムリがいるの? イリオモテヤマネコはどうやって小さな西表島で生き延びてきたの? 沖縄、宮古、八重山、大東……島々の個性的な生き物たちを魅力たっぷりに紹介。

2023/01/19 刊行

-

電子書籍

台湾侵攻8

戦争の犬たち

大石英司 著

台湾の首都台北を囲むように、日台連合軍と中国人民解放軍が睨み合いを続けている。その頃、中国の民間軍事会社S.I.Sの精鋭たちに人民解放軍から指令が下された。「桃園国際空港を制圧、確保せよ」折りしも、桃園国際空港の外れでは〈サイレント・コア〉原田小隊が、練度も装備もまちまちな現地の急造兵士を集めた即席混合部隊を組んだところであった……。〈サイレント・コア〉史上かつてないボリュームで贈る『台湾侵攻』シリーズ。台北に最大の危機が迫る激闘の第八巻!

2023/01/19 刊行

-

電子書籍

作家の証言 四畳半襖の下張裁判

完全版

丸谷才一 編

「ワイセツとはなにか」猥褻文書摘発事件に一流作家が集結圧巻の証言集を開廷50年目にして復刊〇被告人 野坂昭如〇特別弁護人 丸谷才一〇証人 五木寛之、井上ひさし、吉行淳之介、開高健、中村光夫、金井美恵子、石川淳、田村隆一、有吉佐和子発禁となった短篇「四畳半襖の下張」、栗原裕一郎による書き下ろし解説を収録した完全版丸谷才一「後世、四畳半襖の下張裁判とは何であつたかを概括する史家は、まづ何よりも、それが日本最初の、日本文学に関する文芸裁判であつたことを言はなければなるまい」野坂昭如「人間の精神的営みは、どのような存在からも自由であること、その当然の帰結として、『四畳半襖の下張』という小説が、どのような意味、見地からも猥褻文書に該当しないことを、主張しつづけます。一小説家として、また一人の人間として」井上ひさし「これはもうほんとうに、わかんないなら実はおれが書いたと言いたいくらすばらしい作品ですね」石川淳「『古事記』以来、やはりこれは神事にはそういう男女のことが関係するというならわしの(中略)その「おまつり」の儀式です、『四畳半……』に書いてあることは」有吉佐和子「小説書きというのは、私もそうですけれども、好奇心は人一倍強いわけで、野坂さんは牢屋に入るということは欣喜雀躍として入るんじゃないかと。私はそれをたいへん心配しております」

2023/01/19 刊行

-

単行本

美術業界を蝕む女性差別と性被害

ギャラリーストーカー

猪谷千香 著

美大卒業後、作家として自らを売り出したいと願い、一人ギャラリーに立つ若い女性作家につきまとうギャラリーストーカー。美術業界の特殊なマーケットゆえに、被害から免れることが極めて難しいという異様な実態がある。孤軍奮闘する若い女性作家につきまとうのは、コレクターだけではない。作家の将来を左右する著名なキュレーター、批評家、美術家など、業界内部の権力者によるハラスメント、性被害も後を絶たない。煌びやかな美術業界。その舞台裏には、ハラスメントの温床となる異常な構造と体質、伝統があった! 弁護士ドットコムニュース編集部が総力を挙げて取材した実態と対策のすべて。

2023/01/10 刊行

-

単行本

世界のヘンな研究

世界のトンデモ学問19選

五十嵐杏南 著

テーマパークやカジノ、大麻など、日本に住んでいると不思議に思うユニークな授業が、世界にはたくさんある。本書は、サイエンスライターとして世界各国の科学関連のニュースに触れる著者による、「所変われば学びも変わる」異文化事情を伝える1冊。

2023/01/10 刊行

-

単行本

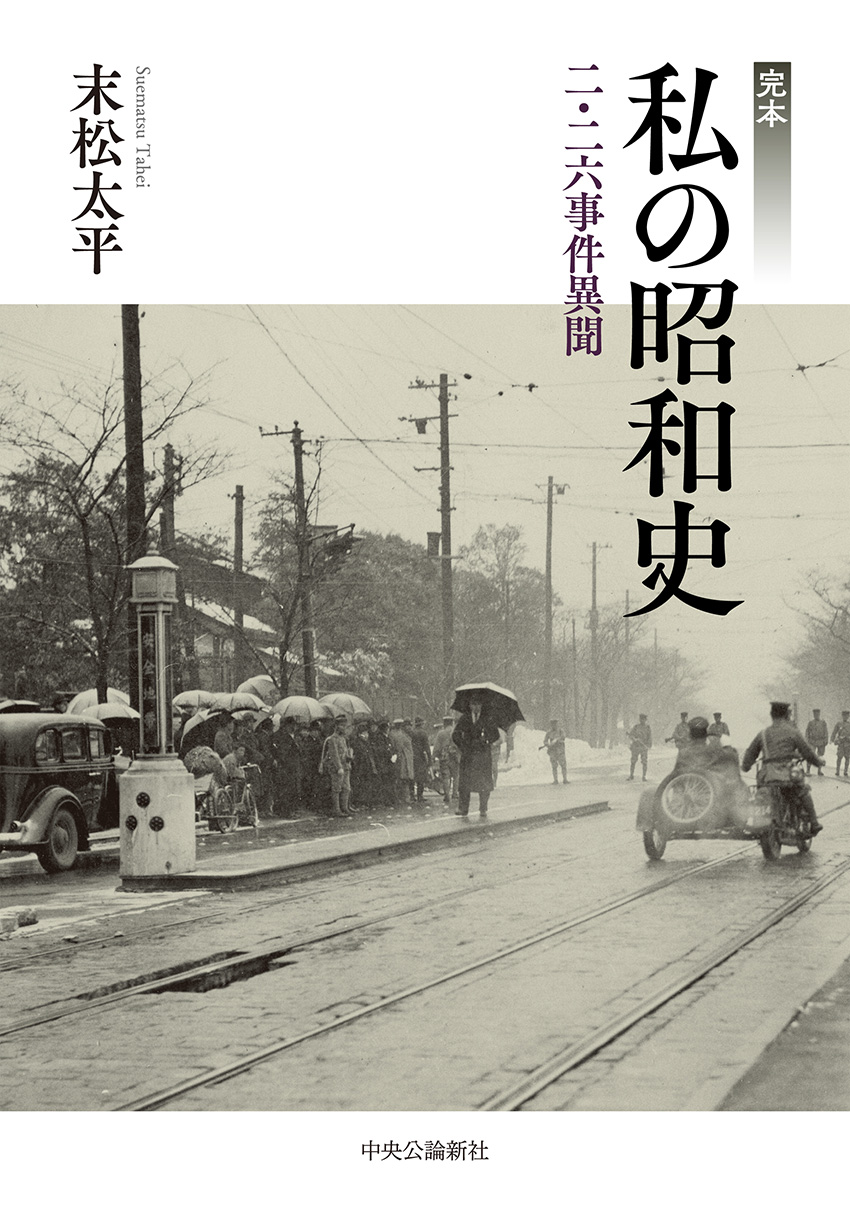

完本

私の昭和史

二・二六事件異聞

末松太平 著

二・二六事件を頂点とする「昭和維新運動」の推進力であった「青年将校グループ」とは、どのような人たちだったのか。彼らはなぜ二・二六事件を起こさねばならなかったのか。グループの中心人物であった著者が、自身の体験したことを客観的に綴った貴重な記録。長年読み継がれてきた昭和史の第一級資料に、拾遺八篇と同時代書評を増補した決定版。〈解説〉筒井清忠

2023/01/10 刊行

-

中公新書ラクレ

世界のマネージョーク集

笑って学ぶお金とのつきあい方

早坂隆 著

累計100万部突破の人気シリーズが、マネーをテーマに新登場。風刺・ユーモアを通して、お金についての知識や教養を深めることができる「本邦初?」の一冊。そもそもお金とは、人間にとっていったい何? 欲望やいやらしさ、それでも憎めないところなど、お金があぶり出すものは、まさに人間の本質か。お金をめぐるニュースも絶えない現代。日本経済の混迷や「働き方」、格差問題、そして消えない将来不安……。ジョークの力で笑い飛ばそう!

2023/01/10 刊行

-

中公新書ラクレ

地図記号のひみつ

今尾恵介 著

学校で習って、誰もが親しんでいる地図記号。だが、実はまだまだ知られていないことも多い。日本で初めての地図記号「温泉」、ナチス・ドイツを連想させるとして「卍」からの変更が検討された「寺院」、高齢化を反映して小中学生から公募した「老人ホーム」……。地図記号からは、明治から令和に至る日本社会の変貌が読み取れるのだ。中学生の頃から地形図に親しんできた地図研究家が、地図記号の奥深い世界を紹介する。

2023/01/10 刊行

-

中公新書ラクレ

防衛省に告ぐ

元自衛隊現場トップが明かす防衛行政の失態

香田洋二 著

2020 年、イージスアショアをめぐる一連の騒ぎで、防衛省が抱える構造的な欠陥が露呈した。行き当たりばったりの説明。現場を預かる自衛隊との連携の薄さ。危機感と責任感の不足。中国、ロシア、北朝鮮……。日本は今、未曽有の危機の中にある。ついに国防費は GDP比2%に拡充されるが、肝心の防衛行政がこれだけユルいんじゃ、この国は守れない。元・海上自衛隊自衛艦隊司令官(海将)が使命感と危機感で立ち上がった。

2023/01/10 刊行

-

中公選書

日本の保守とリベラル

思考の座標軸を立て直す

宇野重規 著

近年、日本政治においても、「右」と「左」ではなく、「保守」と「リベラル」という対立図式が語られることが多くなった。しかし、混乱した言論状況のなか、保守とは何か、あるいはリベラルとは何か、という共通理解があるとは言えない。本書は、欧米の政治思想史を参照しつつ、近現代の日本に保守とリベラル、それぞれの系譜を辿り、読み解く試みである。福沢諭吉、伊藤博文以来の知的営為を未来につなげ、真の「自由」を考える。

2023/01/10 刊行

-

中公選書

大才子 小津久足

伊勢商人の蔵書・国学・紀行文

菱岡憲司 著

映画監督・小津安二郎は異母弟の孫、伊勢松阪の富商、当世随一の人気作家・曲亭馬琴の友人、本居宣長の孫弟子にして、大蔵書家、そして江戸時代最大の紀行文作家・小津久足。湯浅屋与右衛門、小津桂窓、久足、雑学庵という四つの名前を使い分けて生きた男のそれぞれの営みを通して、近代とは似て非なる、あるがままの江戸社会を探る。文学、歴史、文化、経済を横断すると、あり得たかもしれない、もう一つの日本というパラレルワールドが見えてくる。

2023/01/10 刊行