- 2025 11/14

- 著者に聞く

北アフリカを本拠とした古代の強国カルタゴ。地中海西部の通商権を掌握して繁栄を謳歌するも、3次にわたったポエニ戦争でローマに敗れて属州に編入された。以降について教科書ではほとんど触れられず、帝国の片隅で埋没したような印象もあるが、彼の地の実態はどうだったのか。『ローマ帝国とアフリカ カルタゴ滅亡からイスラーム台頭までの800年史』を著した大清水裕さんに話を聞いた。

――そもそも古代ローマに関心を持ったきっかけは。

大清水:もともと学部生の頃は、ビザンツ史に興味を持っていました。そこから遡って、気付いたら古代ローマで落ち着いていた、という感じです。もしかすると、子供の頃によく見ていた宮崎駿監督の映画『天空の城ラピュタ』の影響はあったかもしれません。滅びた古代帝国の遺跡に行って碑文が読めたら楽しいだろうなぁ、と。初めてチュニジアに行ったとき、飛行機に乗って古代帝国の遺跡に来て、カルタゴの遺跡で碑文を見ていたら、そんな気持ちになりました。主人公ではなく敵役に共感してしまっているわけですが。(笑)

――具体的には、どのような経緯で本書の執筆を思い立ったのですか。

大清水:恩師である本村凌二先生には、以前から、新書を書いてみては、というアドバイスをいただいていました。ただ、博士論文のテーマだったディオクレティアヌス帝(在位:284-305年)やコンスタンティヌス帝(在位:306-337年)の時代だけで新書を書けるとも思えず、なんとなく宿題を課されたような感じで過ごしていました。ここ数年、共同研究者の皆さんのおかげで、北アフリカのことに腰を据えて取り組めるようになったこともあって、一度、自分なりの見方をまとめてみようかと思ったのが、本書執筆のきっかけです。

――アフリカといっても広いですが、本書におけるアフリカとは。

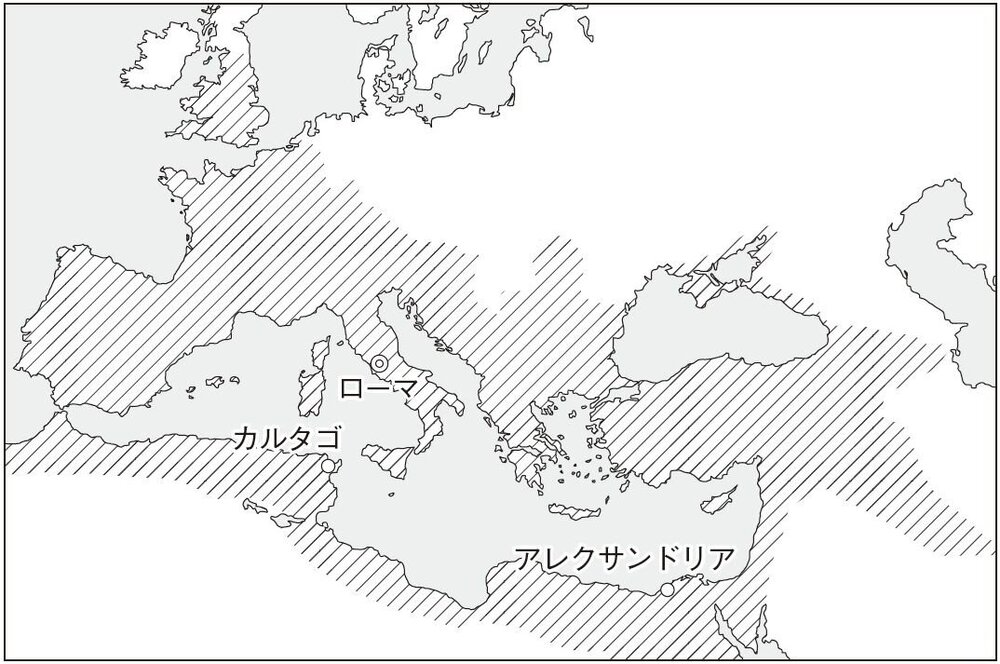

トラヤヌス帝時代(紀元2世紀前半)のローマ帝国。帝国の最大版図とされる。

トラヤヌス帝時代(紀元2世紀前半)のローマ帝国。帝国の最大版図とされる。大清水:ローマ時代のアフリカとは、現在のチュニジア北部にあったカルタゴを中心として、西は現在のモロッコから、東はリビアの西半までの地域を示しています。アフリカという言葉は、現在のチュニジア北部に住んでいた一部族の名前に由来します。カルタゴを滅ぼして地中海南岸に進出したローマ人は、この地を、その部族にちなんでアフリカと呼びました。古代には、大まかに言って、地中海の北側がヨーロッパ、南側がアフリカ、東側がアジアだという地理認識ができてきます。

――なるほど。ところで、今のお話にはエジプトが出てきませんでしたが?

とくに歴史の長いエジプトの位置づけは特別で、研究の上でも別枠になっています。また、リビア東部のキュレナイカ地方もギリシア人が入植した地域で、ローマ時代にはクレタ島と一体の属州でした。そのため、カルタゴを中心とするアフリカとは区別されています。

――第一章が始まって早々、カルタゴが滅亡します。カルタゴと古代ローマの関係とは。

大清水:ローマ側から見れば、共和政ローマにとって最大のライバルだった、ということになるでしょうか。ローマはテヴェレ河畔の都市国家からスタートして、次第にその支配を広げ、帝国を築いていきます。その支配拡大の過程での最大のライバルだったということになります。カルタゴを滅ぼしてしまったためにローマ人は堕落したのだ、と古代からたびたび主張されてきました。もっとも、カルタゴ側から見れば、ローマ支配以前に大規模な交易ネットワークを築いていたわけで、足元をすくわれたような感じだったかもしれません。

――「ローマがアフリカをどう変えたか、だけではなく、アフリカがローマをどう変えたか、も考えていきたい」と序章でお書きです。アフリカはローマを変えたのでしょうか。

大清水:変えたと思います。そういう趣旨の本ですので(笑)。もともと、そこまで明確に考えてはいなかったのですが、編集の並木さんの御助言で、ずいぶんクリアになりました。ローマ帝国史研究においては、長らく「ローマ化」が議論されてきました。ローマ帝国は、支配下に置いた属州を文明化したのだ、というイメージです。しかし現実には、支配の拡大に伴って、ローマ社会の在り方も変化し続けていました。その変化を生み出したのは、アフリカをはじめとする属州の人々でもあったわけです。その意味で、アフリカはローマを変えたと考えていますし、ギリシアやエジプト、ガリアやヒスパニアといった他の属州も、ローマ帝国の在り方を変えていったのではないでしょうか。

――さまざまなローマ皇帝が登場します。とりわけ興味深い皇帝を挙げるとすれば誰でしょうか。

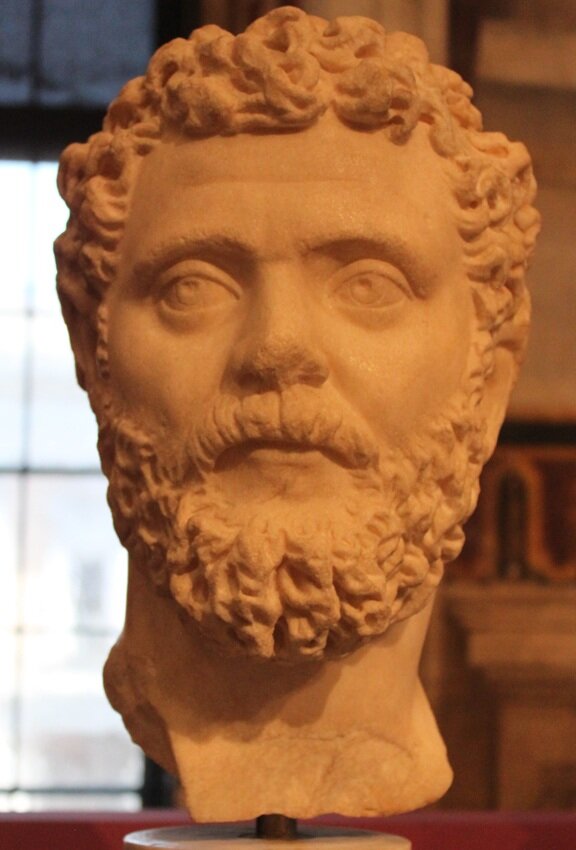

セプティミウス・セウェルス帝像

セプティミウス・セウェルス帝像大清水:やはり、北アフリカ出身で初めて皇帝になったセプティミウス・セウェルス(在位:193-211年)ですね。ローマに滅ぼされたカルタゴと同じ、ポエニ系の都市の出身で、ラテン語からアフリカ訛りが消えなかったとか、妹はラテン語ができなかったとか、興味深いエピソードがたくさんあります。もっとも、古代地中海世界は多言語世界で、初等教育制度の無い時代ですから、多くの地方語が残っていました。皇帝自身、ポエニ語が一番楽だったけれども、ラテン語もギリシア語も堪能だったという史料もあります。アフリカ出身であることを過度に強調するよりも、この時代のローマ人の在り方を象徴的に示すものととらえた方が良いと思っています。

――では最後に、今後の取り組みのご予定をうかがえますか。

ローマ帝政期に皇帝領だった地域の風景。ローマ時代に、丘陵地帯まで農耕地が拡大したことが分かる。

ローマ帝政期に皇帝領だった地域の風景。ローマ時代に、丘陵地帯まで農耕地が拡大したことが分かる。大清水:ここ数年、共同研究者の皆さんとチュニジアに調査に出かけています。首都ローマの穀倉だったと言われる古代の北アフリカ農業の実態を探りたいという目的で始まった調査なのですが、これを継続、発展させていきたいと思っています。教科書的に言えば、ラティフンディアとかコロナートゥスの実態ってどういうものだったのか、を明らかにしたいというイメージですね。それと並行しつつ、古代ローマ史について広く知っていただけるような本も、いずれまた書いてみたいと思っています。どんな切り口が良いのか模索しているところです。

――ありがとうございました。