- 2025 08/21

- まえがき公開

北アフリカを本拠とした強国カルタゴは、イタリア半島を統一した新興国ローマと争い、敗れて滅亡した。アフリカは属州とされたが、拡大する帝国の片隅で埋没したわけではない。穀倉地帯として経済的繁栄を遂げ、政治的影響力を強めて元老院議員を輩出した。2世紀末には初のアフリカ出身皇帝セプティミウス・セウェルスが登場する。「辺境」はローマ本国をどう変えたのか。地中海を挟む対岸から見た、新しいローマ帝国像。

『ローマ帝国とアフリカ カルタゴ滅亡からイスラーム台頭までの800年史』の 「はじめに」を公開します。

本書のタイトルを見て、奇異に思う方もおられるかもしれない。ローマ帝国はイタリアの、あるいはヨーロッパの古代なのに、なぜアフリカなのか、と。あるいは、そこから一歩進んで、ローマ帝国とアフリカ大陸の交流がテーマなのだな、とイメージされるかもしれない。しかし、そうではない。アフリカは、ローマ帝国を構成する不可欠の一部であり、むしろその中心の一つと言うべき場所だったからである。

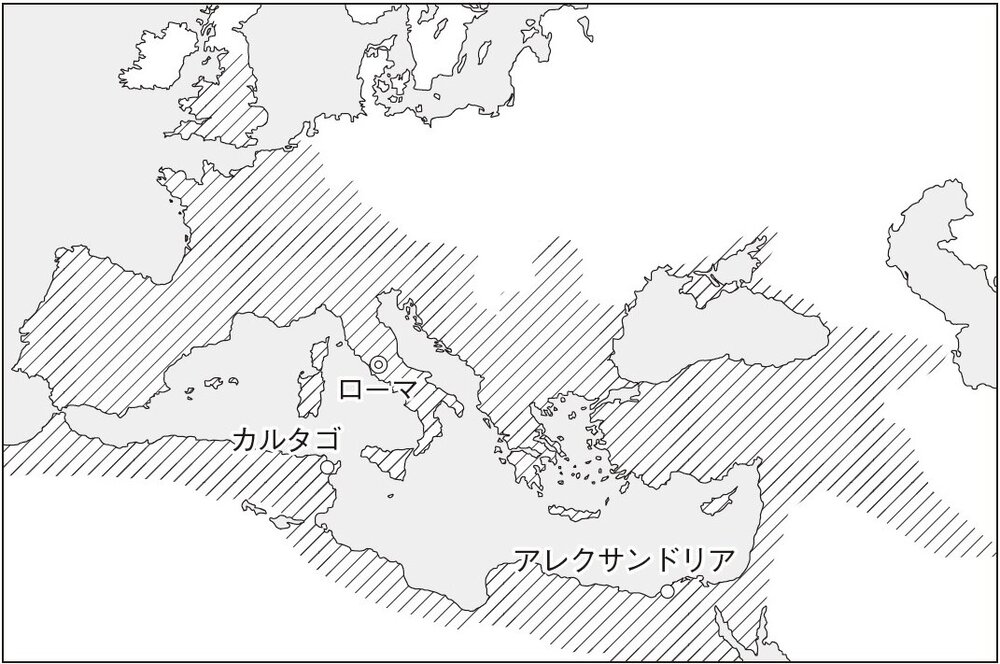

地図を見てほしい。ローマ帝国の最大版図を示すものとして目にする機会も多いのではないかと思う。2世紀前半のトラヤヌス帝時代のローマ帝国の地図である。イタリア半島中部の都市国家としてスタートしたローマは、紀元前3世紀以降、地中海沿岸各地へとその支配を広げ、共和政期からすでに「帝国」と呼ばれるような存在となっていく。共和政末期の内戦を経て、前1世紀後半にはアウグストゥスの下で帝政へと移行する。その後も徐々に支配地域を広げていった結果がこの地図である。

トラヤヌス帝の時代がローマ帝国の最大版図なのか否か、という疑問は本書の中で改めて取り上げるが、ここで重要なことは、ローマ帝国の支配が地中海の沿岸すべてを含むものだったという点である。古代においては、ヨーロッパとは地理的な概念にすぎず、文化圏としての一体性のような含意はない。地中海の北岸、ジブラルタル海峡からボスポラス海峡に至るまでの海岸線の北側がヨーロッパであり、ボスポラス海峡から小アジアを経てエジプト辺りまでがアジア、そして、アジアとアフリカの境界についてはいくつか意見があるものの、大きくは地中海の南岸がアフリカということになる。ローマ帝国は、ヨーロッパだけでなく、アジアやアフリカも含むものだったのである。

それでも、ローマ帝国を支配していたのはローマ人なのだから、アジアやアフリカは添え物みたいなものだろう、と思われるかもしれない。しかし、本書で見ていくように、ローマ人の、あるいはローマ帝国のあり方は、その支配の拡大とともに変化していった。そして、そのローマ人やローマ帝国支配のあり方が変化していくに際しては、首都ローマの人々だけでなく、アフリカをはじめとする属州の人々も大きな役割を果たしたのである。

カルタゴを中心とするアフリカ属州は、ローマの平和の下、人口100万を数えたという首都ローマを支えた穀倉地帯であり、経済的繁栄を謳歌した。その経済力を背景として、後2世紀以降、元老院議員や皇帝を輩出するなど政治的にも力を持つようになっていく。帝政後期にはラテン語のキリスト教神学を生み出し、文化的にも後代に大きな影響を残した。それにもかかわらず、ローマ帝国支配下のアフリカの歴史は軽視されがちだったように思われる。

ローマ帝国は、首都ローマだけで成立していたわけではないし、イタリアだけでできていたわけでもなかった。北アフリカという、いつもとは違う視点からローマ帝国の歴史を見つめ直すことは、古代ローマの世界史上の意義を改めて考えるきっかけになるのではないか、と思う。前146年、カルタゴがローマに滅ぼされ、アフリカがローマ支配下に入った時代から、その支配が終わるまで、北アフリカから見たローマ帝国の歴史をたどってみよう。

(まえがき、著者略歴は『ローマ帝国とアフリカ』初版刊行時のものです)