- 2025 06/20

- 特別企画

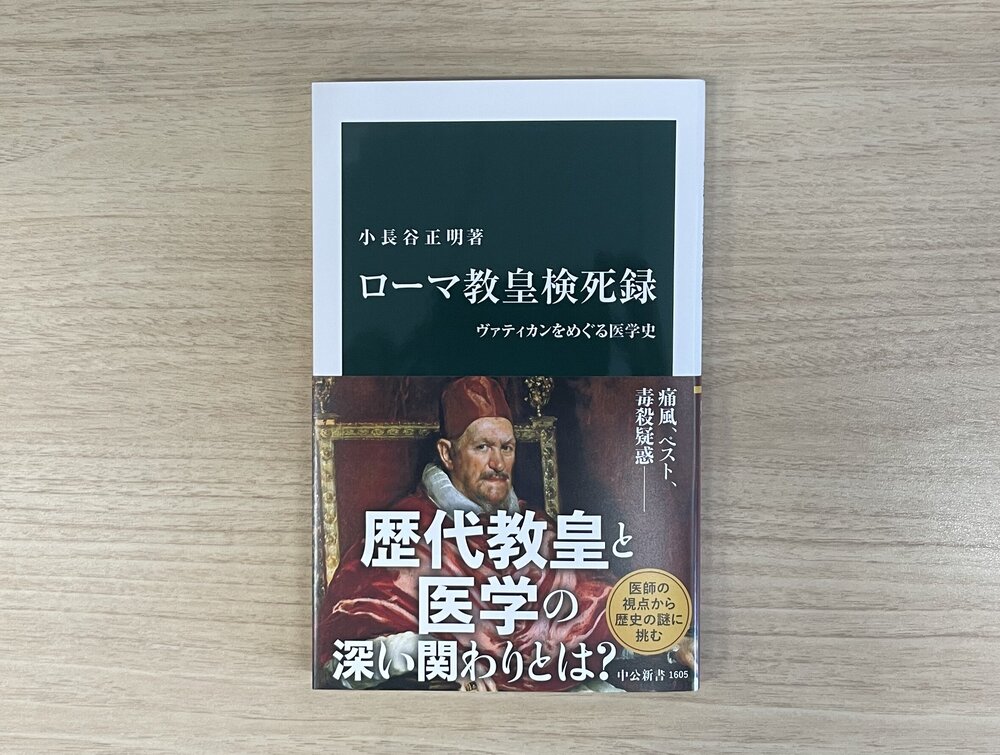

フランシスコ教皇の後継者に、アメリカ出身のプレボスト枢機卿が選ばれた。新教皇レオ14世である。このトップ交代は医師の目にどう映るのか。小社刊『ローマ教皇検死録』をはじめ、歴史上の人物と病いの関わりを考察してきた小長谷正明さん(国立病院機構鈴鹿病院名誉院長)に、エッセイを寄稿していただいた。

パンデミックに対峙する教皇の姿

2000年の大聖年、私は初めてバチカンを訪れた。ローマを巡礼する者に特別の赦しを与える年で、世界中からの善男善女の群れに交じってポルタ・サンタ(聖なる扉)からサン・ピエトロ大聖堂に入り、聖堂前の広場では、パーキンソン病で不自由ながらも、信者の間を教皇車で巡るヨハネ・パウロ2世を目の当たりにした。その時の高揚感から、バチカンの歴史や教皇たちに思いを巡らし、医学との関わりから本を書き、中公新書『ローマ教皇検死録』(2001年)として出版していただいた。

教皇車でサン・ピエトロ広場を巡るヨハネ・パウロ2世(中央)。手前右に立つのは制服に身を包んだスイス衛兵

教皇車でサン・ピエトロ広場を巡るヨハネ・パウロ2世(中央)。手前右に立つのは制服に身を包んだスイス衛兵それから四半世紀が経ち、2025年にふたたび巡ってきた聖年は、前年の12月24日に教皇がポルタ・サンタを押し開けて始まった。この間に、教皇はヨハネ・パウロ2世から、ベネディクト16世、フランシスコと代わっていた。正直いって、非カトリック教徒の傍目からすれば、クレムリンと渡り合い、空飛ぶ聖座といわれて世界中を駆け巡ったヨハネ・パウロ2世と比べて、後継者たちが慈愛に富み、教理に長けているとしても、インパクトはいまひとつだった。

ところが、フランシスコ教皇の8年、2020年にパンデミックが起こった。年初に中国武漢での新型コロナ感染症(COVID-19)発生が公表され、瞬く間に世界中を覆ってしまった。教皇のお膝元のイタリアでは、1月30日に一組の中国人夫婦の発症から始まって、北イタリアを中心に広がり、死亡者も3月15日には1800人を超え、月末には1万1000人以上と爆発的に増加した。医療機関は対応しきれず、治療にあたる医師にも多数の死者が出た。国中がパニックに陥り、政府は非常事態を宣言し、いくつかの都市が封鎖され、外部との接触が絶たれた。いわゆるロックダウンだ。

恐れおののく人々に寄り添い、心を鎮めるために、フランシスコは持てる影響力を発揮しようとした。3月27日には雨が降りしきる夕方に、一人でサン・ピエトロ大聖堂の石段を痛む膝で登り、祈りを捧げた。少年の頃に肺感染症で右肺切除して呼吸器が弱いのだが、必死の思いだったのだろう。そして、世界に向かって言葉を発した。「コロナウイルスのパンデミックは人類に対する神の裁きではなく、何が一番大切かを見極め、今この時から行動に移していくようにとの神の呼びかけです」と。また、当初は懐疑論が飛び交っていたワクチン接種についても、「倫理的な行為だ」として接種を呼びかけ、生前退位した前教皇ベネディクト16世とともに、すぐに接種を受けた。ローマ大司教でもある教皇のバチカンは、ホームレスなど生活困窮者にマスクや衛生資材を配布し、ワクチン接種を施した。

教皇の逝去、そしてコンクラーヴェ

バチカンの長い歴史は感染症流行とも関わりが深い。1348年のヨーロッパに壊滅的な打撃を与えた黒死病(ペスト)流行時は、教皇庁はローマではなく南仏のアビニョンにあり、教皇クレメンス6世は民心を鎮めるために苦心した。フランスの国宝である装飾写本『ベリー公のいとも豪華なる時祷書』の挿絵には、アビニョンでの悪疫退散行列の最中に倒れる僧侶が描かれている。この時からペストはヨーロッパの風土病と化し、流行を繰り返すようになった。

イタリアも例外ではなく、その都度、街や村はロックダウンされた。シェイクスピア悲劇『ロミオとジュリエット』では、二人の間の使者である修道僧がロックダウンに遭うことが重要な伏線となっている。なお、黒死病の時、ミラノが外部との交渉を絶ち、その結果としてミラノには悪疫が入り込まなかった。また、ローマはマラリアの猖獗地で、何人もの教皇がマラリアやそれらしき熱病で帰天し、コンクラーヴェで集まった枢機卿や従者たちが大量死したこともある。聖年の巡礼者たちが故郷に帰る道中で、マラリアを発症して命を落とし、街道には十字架が連なったともいう。

テヴェレ川とサン・ピエトロ大聖堂

テヴェレ川とサン・ピエトロ大聖堂フランシスコ教皇の祈りが通じたのか、ワクチンの効果か、はたまたウイルス変異で弱毒化したのか、やがてパンデミックが治まり、聖年の2025年を迎えた。ところが、教皇は呼吸器感染症で入退院を繰り返し、人工呼吸器まで装着したが、3月23日に退院した。4月20日には復活祭のミサに参加していたが、翌日、突然帰天してしまった。88歳。

そして葬儀。世界中から王様や大統領らが集まり、いわゆる弔問外交がなされたが、世界中を驚かせたのはサン・ピエトロ大聖堂の一画でのトランプ・ゼレンスキー両大統領の膝突き合わせ会談だ。つい1か月半前のホワイトハウスでは、報道陣の前で喧嘩別れしたが、今度は和気あいあいといった雰囲気で、西側の分裂の修復を印象づけた。

バチカンには世界中に張り巡らされた信徒と聖職者のネットワークがあり、冷戦時代のヨハネ・パウロ2世のようにあからさまでなくても、国際政治の見えざるキープレーヤーであり続けているようだ。第二次世界大戦から終結直後にかけてバチカン駐在だった外交官金山政英(のちに駐韓国大使)は、聖職者を通じてアメリカからの和平工作があったが、日本政府の反応はなかったと言葉少なに書き残している。

セーデ・ヴァカンテ、空座の期間を過ぎて次期教皇を選出するコンクラーヴェがシスティナ聖堂で始まった。偶然なのかどうか、絶妙のタイミングで映画『教皇選挙』が2024年10月にアメリカで、翌年3月末には日本でも封切られた。プレボスト枢機卿など、コンクラーヴェ未経験の枢機卿たちが参考のために映画を見たという。そして、47年ぶりにイタリア出身者が選ばれるのかが注目された。

歴代の教皇はほとんどがイタリア人で、1978年にポーランド人のヨハネ・パウロ2世が選出されるまでは449年間45代も連続していた。なぜイタリア人か。重要なポイントの一つはマラリア抵抗性だと私は考えている。マラリア原虫は赤血球の中で増殖するが、遺伝的保因者の赤血球中では生きられない。イタリアなどの地中海沿岸には血液疾患が多く、遺伝子はあるが発症していない保因者はマラリアにかかりにくいのだ。

果たして、アメリカ人のプレボスト枢機卿が教皇に選ばれ、レオ14世を名乗った。この方の血筋は、イタリア人のみならず、ヨーロッパ各国にアメリカ先住民、黒人など、多民族のるつぼのようだ。前任のフランシスコはアルゼンチン出身だが、両親はイタリアからの移民家系である。医療が進み、マラリア流行のコントロールもされている現代では、もはや問題ではないだろうが、マラリア抵抗因子は受け継いでいたかもしれない。

COVID-19死亡率の地域差

以下、蛇足ながら。イタリアは、先進国の中で最も早くパンデミックに襲われ、新興感染症の恐ろしさを世界中に見せつけた。しかし、WHOの統計をもとに計算すると、2025年5月までのイタリアの累積死亡者は人口1000人あたり3.34人で、他の欧米諸国の2~3.5人と比べて突出してはいない。これに比べてバルカン半島や東欧は4~6人と多く、一方で、日本や韓国、ベトナムなどの東アジアは0.7~0.5人で格段に低い。極め付けはサハラ以南のアフリカ諸国で、南アフリカ以外は0.1人以下だ。なぜか中国も0.08人と少ない。統計の信頼性の問題はあるにしろ、COVID-19死亡率の地域差、人種差は明らかに存在している。

COVID-19の重症化に関わる遺伝子の検討では、第3染色体や第9染色体の特定領域の変異と関係していることが分かった。第3染色体の特定領域の変異や同様にCOVID-19重症化に関わる第12染色体の特定領域は、古人類のDNA解析でノーベル賞を受賞したペーボ博士らによればネアンデルタール人由来だという。現生人類のホモ・サピエンスがアフリカを出てから、中東から東欧あたりでネアンデルタール人と交雑し、彼らの遺伝子がサピエンス集団の中に入り込み、ヨーロッパや南アジアには比較的に濃厚に受け継がれているが、東アジアでは少ない。そして、アフリカの人たちにはない。これはCOVID-19死者の地域差と合致するように思える。

もちろん、重症化因子や感染抵抗因子は、さまざまな免疫学的応答や代謝などの遺伝素因が関わっているので単純ではないだろうが、イタリア人のマラリア抵抗性と同様、実に知的好奇心をそそるテーマである。