- 2025 02/17

- 著者に聞く

ユダヤ教を信仰する民族、ユダヤ人。学問・芸術に長けた知力、富のネットワーク、ホロコーストに至る迫害、アラブ人への弾圧――。五大陸を流浪した集団は、なぜ世界に影響を与え続けているのでしょうか。本書は、古代文明からイスラーム帝国下の繁栄、迫害が現れた近代、激動の現代まで、3000年のユダヤ史を雄大なスケールで描きました。『ユダヤ人の歴史 古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで』を著した鶴見太郎さんに、執筆の背景を伺いました。

――鶴見先生のご専門は、ロシア東欧のユダヤ史です。そもそも、ユダヤ人に関心をもったきっかけは何でしょうか。

鶴見: 学部1年のときに2000年の第2次インティファーダが始まり、ちょうど今のようにパレスチナ問題(イスラエル・パレスチナ紛争)が日々ニュースに上がるような状況でした。その根源から知りたいと思って、ちょっとした寄り道のつもりでシオニズムについて調べ始めたら、そちらがとても面白く、かつ、紛争を理解するうえで最もカギを握る部分であることに気がつきました。それでシオニストの大半が移民する前に暮らしていたロシア東欧地域のユダヤ人に関心を持ったというのが始まりです。

――本書の帯に「ユダヤ人をつうじて、世界史を探究する」とあります。世界史を今まさに学んでいる高校生や世界史を復習したい読者にもなじみやすいように書かれています。世界史を意識されたのはなぜでしょうか。

ユダヤ人が拠点とした都市間ネットワークや移民の動き(モリソン)

ユダヤ人が拠点とした都市間ネットワークや移民の動き(モリソン)鶴見:一つは、帯や本書の目次の次にあるネットワーク図で一目瞭然であるように、ユダヤ人が歴史的に五大陸にまたがって暮らし、活動してきたので、おのずと世界史的スケールになるということがあります。実際に、世界史の教科書で節目ごとに書かれているような大きな流れや変動にユダヤ史もかなり影響されているので、世界史を理解することがユダヤ史を理解することにつながります。

もう一つは、人口が少ないために世界史を変えたというほどのことはいえないにしても、世界史の「名脇役」ぐらいになることはしばしばあります。例えば、キリスト教の成立には直接かかわっていますし、世界史の教科書にほとんど登場しない中世でいえば、イスラームの形成に少なからず影響しています。また、ユダヤ教のほうも、イスラームとの相互作用のなかで形が定まっていったところもあります。そういうわけで、世界史という言葉をあえて強調しました。

――そこに関連する点として、中世および近世にユダヤ人が歴史と文化を育んでいったことが、かれらを「ユダヤ人たらしめた」ことが新鮮でした。イスラーム帝国やスペイン、オスマン帝国下で、ユダヤ人はどのように暮らしていたのでしょうか。

鶴見:中世までに、識字率の高さを特徴とする民になっていき、それゆえに、そこから派生する諸能力が社会や権力者から重宝されるところに移り住み、繁栄するというパターンが確立していきました。中世までの普段の暮らしについてはわかっていないことも多いですが、律法によって商業から日常生活までを律していくあり方が、ある程度のまとまり、逆にいえば、周囲からの差異化をもたらしました。

ただ、得意分野がはっきりしていたので、それによって周囲との交流も活発で、言語や生活スタイルなどは周囲のそれをかなり取り込んでいっていたようです。律法という基軸があることによる安心感、つまり、それによって周囲と完全に同化することはないと思うことができていたからか、むしろ心おきなく周囲の文化と一体化するところもあったのではないかと思います。周囲と差異化することを自己目的化し、虚勢を張る必要を感じなかったということかもしれません。

――なかでも、12世紀のスペイン、モロッコ、エジプトを、哲学者・科学者・医者として生きたマイモニデスという人物が面白かったです。どんな困難があろうと、故郷を追われようと、生き続けるんだということを地でいく人生。マイモニデスはどんな人でしたか。

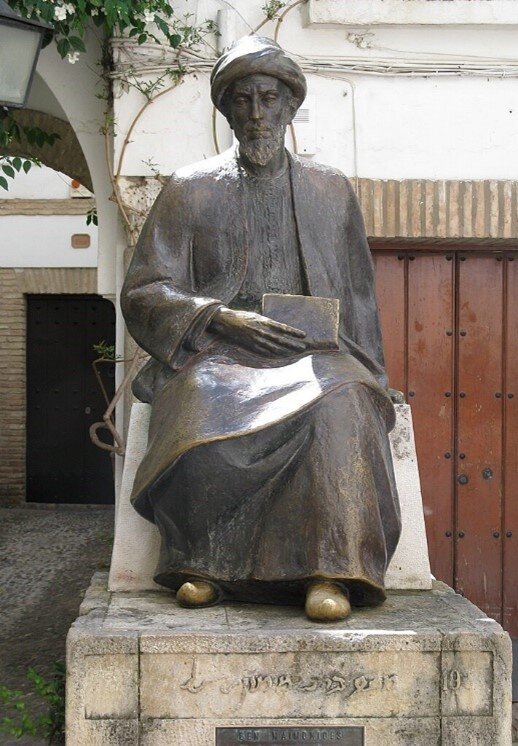

マイモニデス(1138‐1204)

マイモニデス(1138‐1204)鶴見:マイモニデスもそういう意味では律法の本質に従えば表面的なことは重要ではないと考えていた人だと思います。もっとも、マイモニデスは本当にいろんなことを知っていて、いろんな人から尊敬され、それゆえ今日までたくさんの研究があるので、私がマイモニデス個人について語るなどとてもおこがましいところがあります。ユダヤ人だけでなく、非ユダヤ人にも影響を与え、世界史の教科書に出る人物でいえば、『神学大全』で知られるスコラ学の神学者トマス・アクィナスにも大きな影響を与えたとされます(すみません、どう与えたかを私は説明できません)。マイモニデス自身について語るかわりに、マイモニデスが語っていた次のことを手がかりにしたいと思います。

「物事は互いに他と結び合っている。この世には神とその御業以外のなにものも存在しない。神の御業とはすなわち神以外のすべての存在する物事のことである。神を知るにはその御業をとおして知る以外の道はない。神の臨在を立証するのはその御業である」(A・J・ヘッシェル『マニモニデス伝』(森泉弘次訳)教文館、2006年、191頁)

同様に、マイモニデスについてよく知らなくても、マイモニデスが遺したものからマイモニデスについて間接的に「立証」することができるのだとすると、マイモニデスが人生を通してやろうとしていたのはここで彼が言っていることに集約されるように思います。つまり、彼はとにかく神のことをできるだけ知りたい人でした。世の中のすべてのものは神の御業である以上、その一つ一つを真摯に知ることを積み重ねることが、神を知ることだと考え、それで哲学や科学、天文学、医学などさまざまな分野を渉猟していきました。

その一方で、当時問題とされたところもあって、彼はユダヤ教の世界で権威ある学院の出ではない一方で、ユダヤ教に関する論考で、いわば「先行研究」に対する註を割愛したり簡略化したりする傾向があって(そういうのは大学のレポートでは不可になります笑)、先人に対する敬意を欠いているようなところがありました。見解の不一致もあって、ユダヤ世界の同時代人からは批判されることも少なくなかったようです。ですが、彼は権威を腐して自分の相対的優位性を匂わせるというポピュリズム的手法には向かわなかったようです。あくまでも、神をできるだけ知りたいという純粋な欲求をつねに持ち続ける一方で、それゆえにこそ、人間の認知の限界からそれを完全に知ることはできないという謙虚さもまた備わっていたからだと思います。

――近代の中欧・東欧での改革・革命・暴力を描いた第4章も本書の山場です。暴力や迫害が表出した流れが克明に描かれ、ひたひたとホロコーストへの足音が聞こえてくるようでした。この時代、ユダヤ人たちは自由や平等を求めて、新たな思想や理念を磨いた時代でもありました。近代化と暴力はなぜ同時にやってきたのでしょうか。

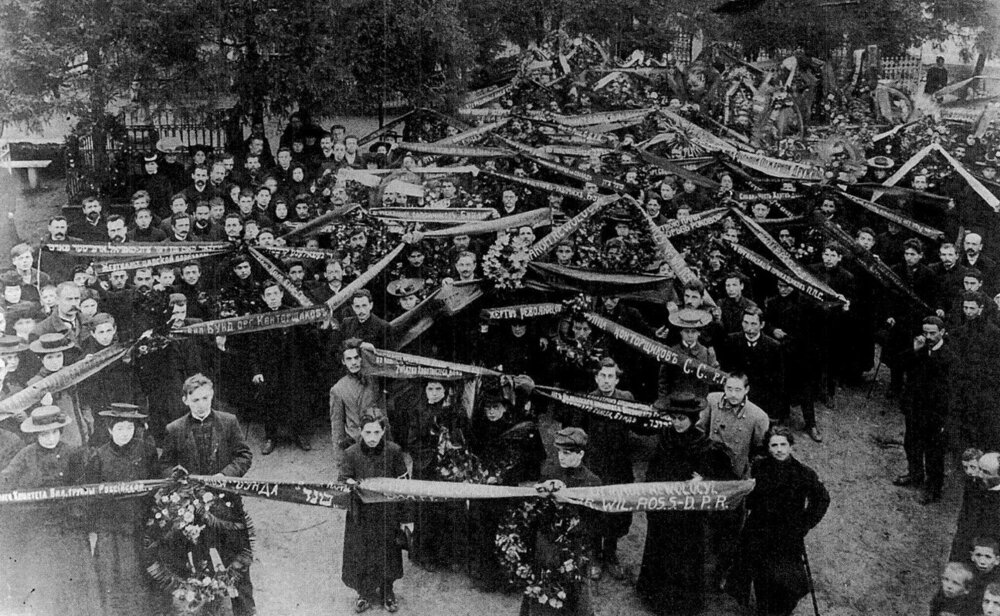

ロシアとポーランドの社会民主党員とともに、ヴィルナのポグロム被害者を表敬するブンドのメンバー (1905年)

ロシアとポーランドの社会民主党員とともに、ヴィルナのポグロム被害者を表敬するブンドのメンバー (1905年)鶴見:これは人類史や人類社会に関する壮大なテーマですので、本書を読んで皆さんにもぜひ探究を進めていただきたいですし、私自身、一生追い続けるつもりでいますので、ここで一言で語ることはできないという前提で、本書が提示する一つの視点を簡単にお話しします。しばらくうまく行っていた、本書でいう「組み合わせ」のバランスが近代化によって崩れたというのが一つのポイントです。ポーランドでいえば、ポーランド貴族に土地管理を任されたユダヤ人がともに農民を支配する構図がありました。ポーランド経済が好調である限り、貴族も力がありますので、この三者関係は安定するというか、なかなか動かないのですが、経済が傾くと、農民の鬱憤が貴族の力を上回っていき、それがユダヤ人に牙を向いていきます。

ここでの「ポーランド貴族」に、例えば「帝国」を代入すると、近代化は国家を再編する方向性を持っていて、帝国を機能不全にするところがありました。そして帝国内でせめぎ合っていたさまざまな勢力のバランスが変わって、立場が脆弱なユダヤ人に牙が向くということになります。そのようなダイナミズムは近代以前から追うほうが、回り道に見えて、かえってわかりやすいのではないかと思い、私は近現代の専門ですが、本書では古代から順に流れを追っています。

――ユダヤ史を一書にまとめる際の結節点とされた「組み合わせ」という視座が印象的でした。本書は社会学からも多くの着想を得ています。本書が立つ歴史社会学という分野の魅力はどこにありますでしょうか。

鶴見:歴史社会学もさまざまなタイプのものがあり、例えば日本とアメリカでも結構違いますので、これもまた私が簡単に語るのはおこがましいのですが、いま申し上げたこととの関連では、やはり長期的な趨勢のなかで見るからこそ見えてくることが見えるということだと思います(「見」の字が3連続で恐縮です。私の名前にも入っていますし)。そして、社会学らしく、社会の構造と人びとの主体性の絡みや相互作用というダイナミズムを重視するので、政治家の動きや政治制度だけを追うことでは得られない立体感、そして、一部の層だけではなく、多様な層を視野に入れられるという包括性が魅力かなと思います。本書は不十分ながら、通史で無視されがちな女性にも比較的自然な形で触れられたのではないかと思います。

――鶴見先生はユダヤ史のほか、シオニズム、イスラエル・パレスチナ紛争もご専門です。本書の執筆や日頃の調査において、「研究は面白い!」と感じるところはどこでしょうか。

ロシア、サンクトペテルブルクの大シナゴーグ(筆者撮影)

ロシア、サンクトペテルブルクの大シナゴーグ(筆者撮影)鶴見:自分が気になること、不思議に思うこと――たとえば、なんでシオニストはこれほど頑ななのか、というのは四半世紀追ってきた不思議なポイントの一つです――について、今まで知らなかったことを知ることは単純に面白く、それは日々得られる「ときめき」なのですが、とくに胸が躍るのは、断片的だった知識がつながるとき、まさに組み合わせがわかるときですね。むろん、マイモニデスがいうように人間の認知の限界がありますから、本当の意味でわかったとはいえません。それでも少しでも確度を上げていくためにさまざまな角度から、いろいろな人の意見を聞いて知識を研ぎ澄ませていきます。それを経て暫定的なものであれひとまず形になったときはやはり研究という営みはトータルに面白いなと思います。今回の新書は、いわゆる学術研究とは少し違いますが、それでも一つの形になったこと自体、とても心躍る経験でした。

――最後に、本書をこれから読む読者へのメッセージをお願いします。

鶴見:以上が私がこの本に込めた思いですので、さらに付け加えることはないのですが、実用的なことを一つだけお伝えします。カタカナがたくさん出る文章が苦手な方は少なくないと思います。高校の時の選択を世界史か日本史かで迷う際にそこが分かれ道になることさえありますよね。本書は残念ながらカタカナが頻出します。副題を含む書名からしてたくさん入っています。ただ、「ユダヤ」など、ある程度誰でも聞いたことがありそうなものを除くと、次の4つだけ覚えていただければ、あとの地名や人名をはじめとしたカタカナは適当に流しても本書の理解に大きな支障はないと思いますので安心して読み進めてください。その4つは、ラビ(導師)、タルムード(ラビが大事にするユダヤ教の経典)、ハラハー(そこから導き出されるユダヤ法)、ハスカラー(近代にそのようなユダヤ教のあり方に再考を迫ったユダヤ啓蒙主義)です。