- 2024 06/05

- 著者に聞く

――近年、中国の歴史、中国の王朝を描く中公新書の刊行が続き、シリーズとしても人気です。そのなかで、『物語 江南の歴史』は発売して半年が経ち、重版が出て広がりを見せています。帯で「南方からたどる五千年史」と謳われているように、本書は、広大な中国を南方から描き直した通史。岡本先生がナビゲーターを務めたNHK「3か月でマスターする世界史」のように、壮大な歴史のうねりを感じとれる一書です。なぜ、「南」という視座に着目されたのでしょうか。

岡本: おっしゃるように、中国は「広大」ですので、観察理解するには、どこからどのようにみればよいのか、とまどうことが少なくありません。これは研究者・専門家であろうとなかろうと、誰しも感じることです。もちろん「中国の歴史」に限っただけでも、いろんな視点が思いつきますし、有効な方法もたくさんあります。たとえば、中国全体にわたる歴史は当然あるでしょうし、特定の時代・著名な都市など、個別具体的な時空を対象にした歴史もあります。マクロな把握とミクロな観察といえばよいでしょうか。どちらもそれなりに役立ちますし、しばしば試みられてもきました。

それに対し、大づかみな地域と全体を通史と組み合わせるやり方は、あまりなかったのではないかと思います。これなら、いわばマクロ・ミクロ、分析と総合を兼ね合わせた叙述ができそうだと感じています。

今回のように、「南」という枠組みを設定して立ち入って論述すれば、おのずと「北」もいわねばなりません。南は北があってはじめて南、単体では南ではありえないですし、その南の具体的な内容が、また北にも全体にも影響をあたえます。そのプロセスに着眼すれば、新たな歴史も見えてくるかもしれない。そんなことを考えながら書いてみました。もちろん当初・本来の動機は、漠然と「江南」に興味があったにすぎません。ですが、考えているうちに、対象がおのずとくっきり見えてきます。そこから方法的なことにも思い至ったわけです。

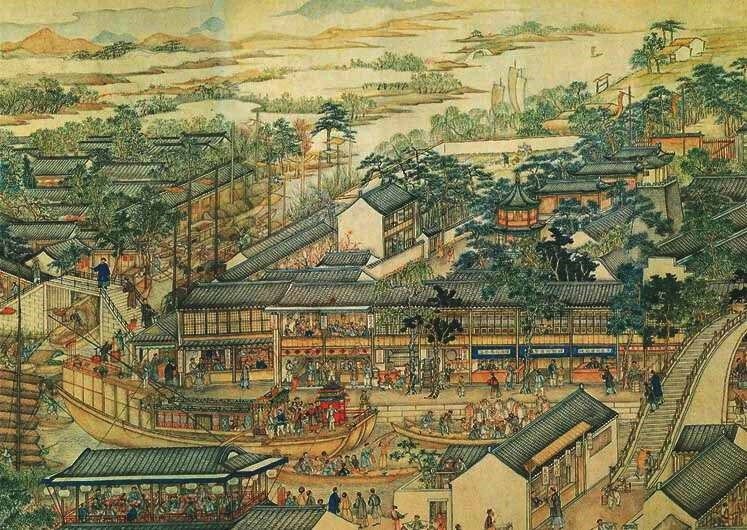

江南の風景 (photoAC)

江南の風景 (photoAC)――本書は、テーマの構想から準備期間を経て、まとめ上げられました。どのように思索を深め、書き上げられたのでしょうか。

岡本:「準備期間」というほどのこともありません(笑)。単に取りかかりが遅く、作業も鈍い、要するに怠惰だっただけです。ただ地域の区分や時代の区分を、どのように史実の内容と組み合わせて叙述するかは、前例が少ないだけにうまく書けない時も多く、それなりに苦慮し、時間もかけたことはまちがいありません。一口に「江南」といいましても、東西南北・大小広狭まちまちな各地の組み合わせであり、さらに軽重優劣の比重も、時と場合によって異なります。しかも相互に孤立せず、密接な関係を有しています。

とても複合的な地域ですので、各々の個性も示しながらバラバラにならないよう、全体として描くのに、どのような排列=章立てで構成すればよいか、試行錯誤を重ねました。それで時間がとられたかもしれませんし、上梓した今でも、うまくいっているとはいえないかもしれません。

――政治・軍事の「北=中原」に対し、経済・文化の「南=江南」が誕生したという見取図が新鮮でした。なぜ、江南で経済・文化が発展したのでしょうか。

岡本:政治にせよ軍事にせよ、経済にせよ文化にせよ、人間世界の事象ですから、栄枯盛衰はつきもの、中国史は長いので、その消長にも大きな波があります。南方が政治・軍事に優位だった時代もなくはありませんし、北方が経済・文化でリードした時もあります。しかしある時期から、おっしゃったような趨勢が南北で固まってきて、現代の中国に接続するような歴史過程をたどっていきます。

やはりそれは唐から宋にかけての時代、長い時間をかけて、北方で遊牧国家との関係が深まる一方、南方で経済の開発と発展がすすみました。時代が下るにつれ、各々のそうした傾向がますます強まってゆき、技術・組織におよぶ物心両面でのイノベーションを遂げていきました。

北京政府が呼号するのにわれわれも従順に倣って、「中国」全体を何となく「一つ」だとみなしがちなのですが、各地相互に関連しつつも、実はひどくバラバラです。地域地域の個性が顕著で、分業の体をなしてきたともいえます。そしてそうなったのは、むしろ意識的・ことさら、のプロセスだったきらいすらあります。

北方が政治・軍事に秀で、特化してきたので、南方はそれとは異なる道を歩もうとした、ともいえます。劣る方面・分野は北に任せて、得意な生産・商業や思想・宗教に力を入れる。逆もしかりかもしれません。もちろん自然環境的な条件があってこそですが、人文的にもかなり意識的な選択戦略だったようにも考えます。

ニコラ・ド・フェール「中華モンゴル帝国と日本国が位置するアジア東部」(1705年) 中央にフランス語のCATAY(カタイ)、下部にMANGI(マンジ)が見える。カタイは「北=中原」、マンジは「南=江南」の呼称。 Fer, Nicolas de, Paris, David Rumsey Historical Map Collection.

ニコラ・ド・フェール「中華モンゴル帝国と日本国が位置するアジア東部」(1705年) 中央にフランス語のCATAY(カタイ)、下部にMANGI(マンジ)が見える。カタイは「北=中原」、マンジは「南=江南」の呼称。 Fer, Nicolas de, Paris, David Rumsey Historical Map Collection.――岡本先生が中国史、東洋史を研究テーマに選んだ理由をお聞かせください。また、長年お取り組みになるなかで、「歴史研究は面白い!」と感じるところはどこでしょうか。

岡本:偶然です(笑)――というのは、半ば冗談ですが、半分は実情です。若いころから歴史は好きでしたが、当初はどこでも好きで、とくにどこを、というのは強くなかったようです。高校で日本史の授業を受け(られ)ず、世界史をやりながら、横文字が得意ではなかったので、何となく、いつの間にか、中国史・東洋史になっていました。

ただやってみますと、東洋史はバツグンにおもしろかった。三国志は好きでしたが、中国にさほど関心があるわけでもありませんでした。でも本気でとりくむと、おもしろくなってくる。人生の仕事はそんなものではないでしょうか。物事がわかってくるには、やはり一定の期間と熟練が必要なのでしょう。

しかし難しい質問ですね(笑)。歴史好きに歴史の面白さを聞かれても、おもしろいからおもしろい、と答えるほかないのですが……。「研究」っていかめしく聞こえますが、ある対象をトコトン調べてその結果を表現すること、です。そうパラフレーズすれば、内容こそ違え、仕事なら誰しもやっていることではないでしょうか。

楽な「研究」って存在しないと思いますが、苦しい中でもやめられない楽しさはありますし、最後作品になって成就したときの達成感がこたえられません。これも世上の仕事、みなそうなのではないでしょうか。わたしの場合はそれが歴史学だっただけにすぎません。

ただその歴史の大切さは、あまり「面白い」と感じない人にも伝えたい、というモチベーションはあります。人・社会の過去はどうだったのか、どう見えるのか。現代とどうちがうのか、それを今のわれわれはどう考えていけばよいのか。単なる昔話ではなく、自分たちにつながる履歴として、関心をもってほしい、できれば「面白い」と感じてもほしい、と思っています。

もっとも、これまた中身を変えれば、どんな仕事、とくにクリエティヴな表現活動をなさっている向きなら、誰でも同じではないでしょうか。とくに「歴史研究」と限定をつけることもないんだろうと感じます。

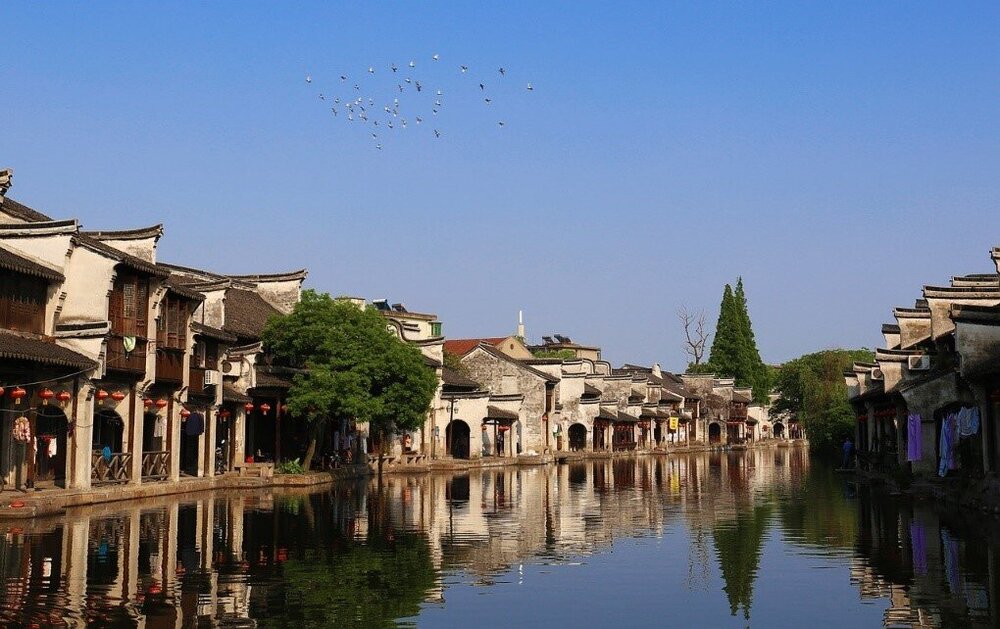

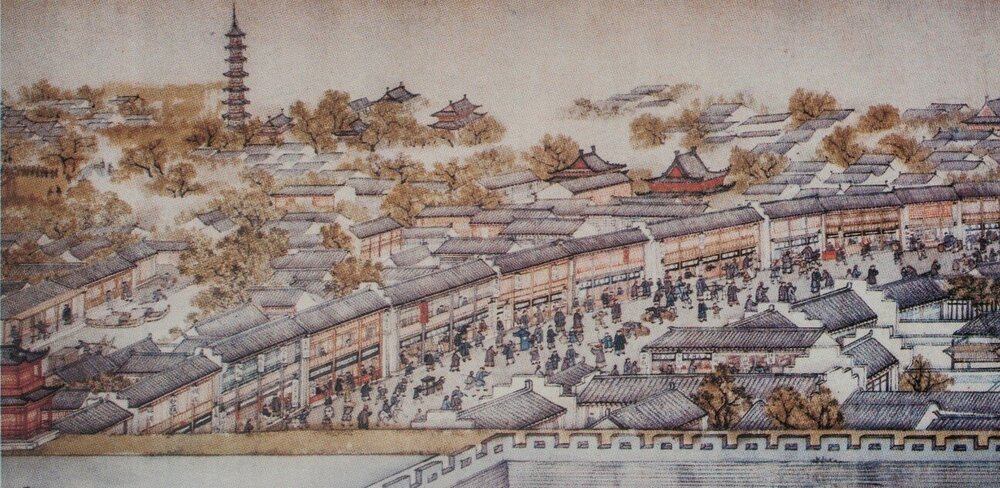

江南の活況(「蘇州の前門通り」徐揚画、清代、Wikimedia Commons)

江南の活況(「蘇州の前門通り」徐揚画、清代、Wikimedia Commons)――現代の中国が存在感を高めています。本書を刊行したあとの東アジアの情勢をどのようにご覧になっていますか。また、日本と中国のあいだには似ているところと似ていないところ、わかりあえるところとわかりあえないところがありますが、中国とは、どこから、どのように付き合っていくといいでしょうか。

岡本:またまた難しい質問ですね(笑)。歴史家に現代・将来の国際情勢や日中関係の帰趨を聞かれましても、責任あるお答えはいたしかねる、と申し上げるほかないのですが……。ただ中国の隣人たる一日本人として、自分の仕事を通じ抱いている感慨を申し上げることはできます。それは別に本書の刊行の前後にかかわりません。

過去をみてきますと、日中はとにかくお互いがまったく見えていないことに気づかされます。中国は「中華」の主義・思想ですので、日本に限らず周辺・外には疎い。これはシステム的な問題でもあります。別に日本やその他だけではなく、中国内のたとえば南北でも、互いに疎いといえます。かたや日本も中国のことがわかっていない。わたし自身ももちろん何もわかっていないのですが、わかっていないことはわかるつもりです。一般の日本人はどうも、それすら気づいていない。

中国にとって、日本なんてone of themでしかないのですが、日本にとって外国のうち、中国は3割ないし5割を占めるほど、重要な国であるはずです。これはどうやら古今かわらないありようで、日中関係は本質的に非対称なんですね。これは人力ではどうしようもない、歴史的な宿命でもあるようです。だからこそ日本人は中国を知らなくてはならないのですが、それにおよそ失敗してきたのが日本の歴史だったようにも思います。

かつては積極的に知ろうとしました。古代の遣唐使は、いうまでもありません。近世・近代になっても、漢学・シナ学・東洋史など、世界屈指の学問を日本は持っていました。ずっと学んできたはずですが、中国の正体はそれでもわからなかった。

いまやそうした学問は、衰頽の一途です。昨今の日本では、中国には違和感・嫌悪感ばかりで、もはや知ろうともしません。関心の薄さは著しい。「君子危うきに近寄らず」といいます。よくわからないところには深入りしない。人間世界の知恵のはずですが、日中はどうもそうではない。違和感を覚えているにもかかわらず、それをつきつめないで何となくわかった気になり、自分の狭い知見・一方的なロジックだけで、相手を推し量る。そのまま不用意に交わる。今の日中関係は、そんなように感じます。「危うきに近寄」ってばかりな気がしてなりません。せめて日本人には、何かしら中国を知るよすがが必要とも思います。本書もささやかで拙いながら、少しはそのお手伝いができれば、と念願します。

――本書は、中国史の奥深さを味わえる好著です。中国の歴史へいざなう概説書として、ほかに興味深い著作がありましたら、ぜひ紹介してください。

岡本:個性的で入門にも適した概説書・通史は、近年とみに少なくなりました。忙しいしハイリスクだから、誰も書こうとしないんですね。大部で教科書的に勉強できる著述はたくさんありますが、誰もあまり食指が動かないでしょう。わたし自身もそうです。拙著はそうした風潮へのプロテストの意味もこめていますが、浅学菲才でなかなかうまくいきません。

内藤湖南や宮崎市定ら往年の碩学の著述は、もうずいぶん古びたように見えますが、やはり東洋史学の先達は偉大です。そこから始めるべきものかとも思います。

――最後に、本書をこれから読む読者へのメッセージをお願いします。

岡本:すでにかなり述べたとも思いますので、つけくわえることはほとんどありません。本書をきっかけに、少しでも中国の歴史に関心をもってもらえたら、また巷間俗説の中国論とは少しでも異なる視座をもっていただければ、望外のことです。