- 2021 08/04

- 著者に聞く

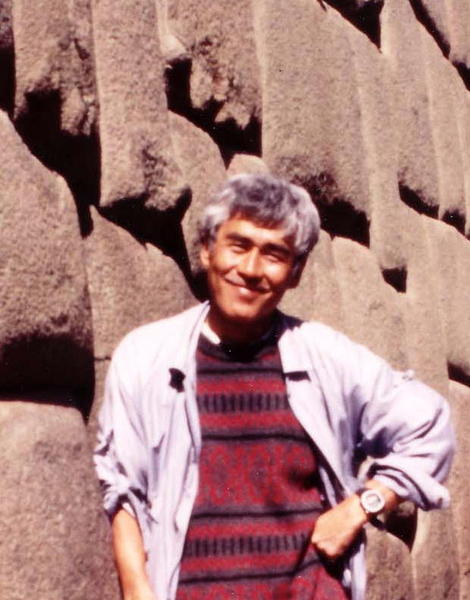

「エジプトはナイルの賜物」というように、人類文明は4つの大河流域で誕生したといわれてきました。それに対して、新たな文明の発祥地として「高地文明」を提唱したのが、『高地文明―「もう一つの四大文明」の発見』です。本書を刊行した山本紀夫先生にお話を伺いました。

――「高地文明」とは、どういうところにある、どんな文明でしょうか。

山本:まず申し上げておきますが、「高地文明」ということばは山本の造語で、まだ一般社会でも研究の世界でも知られておりません。一部の雑誌や専門書では書きましたが、広く一般にむけて発信するのは、今回の中公新書が初めてです。

私の考えでは、高地文明は地球上の熱帯圏のなかで、熱帯高地と呼ばれる地域に誕生し、発展した文明のことです。

すなわち、熱帯のなかで標高2000m以上から5000mくらいまでの高地(熱帯高地)で栄えたアステカやテオティワカン(以上メキシコ)、アンデスのティワナク(ボリビア)やインカ帝国(中央アンデス)、チベットの吐蕃王国、エチオピアのアクスム王国などが、高地文明の代表例です。

この熱帯高地で特徴的なことは熱帯に位置する高地なので、高地でも気候が温暖であるため、標高2000mから5000mあたりまで多数の人が暮らしていることです。

ただし、それは上記の4地域に限られます。したがって、私は大河文明とは別に「もうひとつの4大文明」と考えております。

――そもそも「文明」とはどういうものでしょうか。

山本:文明とは何か、これは大変難しい問題です。まず、文明には古代文明だけでなく、近代文明や現代文明もありますので。

古代文明に限定しても、研究者によって文明の定義は様々です。

私自身は、効果的な食料生産の確立、大きな人口、職業や階級の分化、記念碑的なモニュメントなどの存在があれば、その社会を文明と位置づけています。

――山本先生が高地文明に気づかれたのは、なにがきっかけですか。

山本:アンデスやメキシコ、さらにチベットなどを訪れたあと、エチオピアの高原を広く歩きまわったとき、環境が大変似ていることに気づきました。

さらに、その環境の類似性の背景に、これらの地域が熱帯高地であることにも気づきました。さらに、これらの地域を比較してみると、これらの地域では古い時代から文明(文化)が栄えていたことも知ったことが高地文明の発見につながりました。

――4つの地域に行かれて、とくに印象深かった場所はどこですか。

山本:印象的な場所は、ヒマラヤ・チベット高地と中央アンデス高地です。どちらでも標高5000mに近い高地でも人が暮らしているからです。

こんな高地でも人間は暮らしていけるんだと思ったからです。

――これら熱帯の4地域の文明を「高地文明」とひとくくりにすることで、どんなことが見えてきますか。また、それは今の日本の私たちにとってどんな視点を与えてくれるのでしょうか。

山本:もし高地文明がなければ、私たちが日常食べているジャガイモもトウモロコシも、カボチャも、トウガラシも、トマトも、コーヒーなどもこの世にはなかったものです。どれも高地文明圏で古い時代に人間が創りだしたものだからです。

高地文明圏は、しばしば辺境地域とみなされていますが、先進諸国もこれらの「辺境地域」のおかげをこうむっているのです。

――今後の山本先生のご関心をお教えください。

山本:もっともっと広く地球を歩き、山岳地帯に生きる人々の暮らしを見たいと願っています。

――最後に、読者に一言メッセージをお願いします。

山本:本を読むことも大切ですが、自分の足で歩き、自分の目で世界各地を見て歩き、そして自分の頭で考えることも大切にしてください。