- 2019 10/08

- 著者に聞く

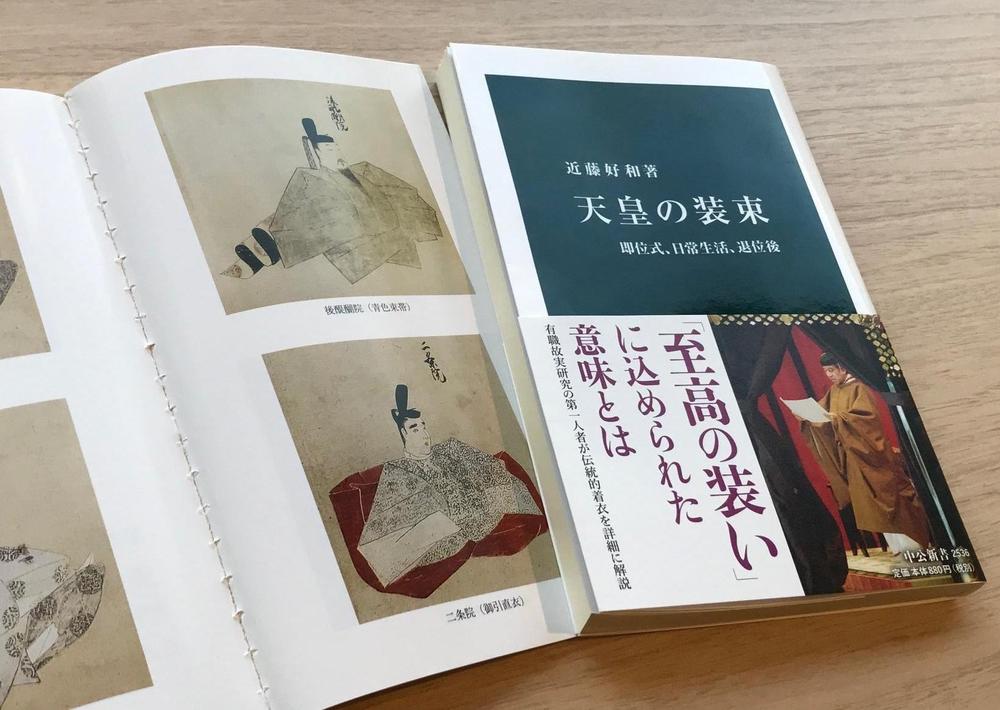

過去を振り返ると、歴代の天皇は生涯の節目ごとに着用する装束(しょうぞく)が大きく変化した。皇太子は即位式を経て、天皇としての公私にわたる生活を始め、譲位すれば上皇となり、やがて出家して法皇となる場合もあった。ファッションとは全く異なる「装束が持つ意味」について、著書『天皇の装束 即位式、日常生活、退位後』を著した近藤好和さんに話を聞いた。

――先生のご専門は。

私の専門は有職故実(ゆうそくこじつ)といいます。これは、天皇・公家が政治を行ううえで必要な実践の知識である公家故実と、将軍・武家が軍陣の際に必要な知識や幕府内での立ち居振る舞いを扱う武家故実に大別できますが、9世紀末以来の律令制から摂関制への移行のなかで成立した公家故実が有職故実の根幹です。現在、有職故実を専門とする研究者は日本にほとんどいませんし、多くの人が古びた学問だと考えています。しかし、有職故実の専門知識は、現在の日本史学や国文学の研究にも有益で、研究の仕方次第で新たな学問分野になると私は考えています。

――書名にある「装束」について、かいつまんで教えていただけますか。

装束とは、天皇・公家・将軍・武家・高僧といった上流階級とその周辺の人々が着用した歴史的着衣をいいます。歴史的着衣でも庶民の服装などは装束ではありませんし、室町時代に成立した現在の和服につながる、打掛姿などの武家女子特有の着衣なども装束の範疇外です。この装束には天皇・公家の公家装束、将軍・武家の武家装束、高僧等法体の法体装束があり、いずれも高級な絹地などを使用してファッション性は高いですが、特に公家装束にとって最も重要な役割は身分標識としての役割です。

――今回の代替わりをどのように見ていますか。

今回の一連の代替わり儀礼の法的根拠は、戦後の新皇室典範とそれに基づく特例法となりますが、具体的な代替わり儀礼の方法は、基本的には明治時代に成立した登極令という法律の内容を引き継いだものとなります。この登極令は近代における代替わり儀礼の具体的な方法を規定した法律です。その規定は大正天皇即位の時から適用され、江戸時代までの代替わり儀礼とは、装束をはじめとして大きく異なります。その点で、今回の代替わり儀礼を伝統的なものとみることには、大きな違和感を感じています。

――今回の本に関して、特に強調したい点がありましたら。

装束というと、とかくそのファッション性が強調されます。また、公家装束では着付けの実演が行われることがあります。しかし、ファッション性の強調や、また着付けの実演だけでは、装束特に公家装束の本質である身分標識という重要な役割を見失うことになります。装束の身分標識の役割をもっとも体現しているのが天皇装束であり、それは天皇がごく限定された種類の装束しか着用せず、またそれを着用する機会も限定され、皇太子時代や天皇退位後の装束とも異なる点が、それを端的に物語っています。本書からはそうした点を読み取っていただければ嬉しく思います。

――今後の取り組みのご予定は。

私はこれまで有職故実のなかでも特に武具の研究を主に行ってきました。しかし、近年は、公家の儀礼に強い興味を持っています。日本史学の世界でも近年は公家の儀礼に関する研究が盛んです。ただし、その内容は儀礼の歴史的位置づけや意味論を問うことが主体です。これは日本史学という学問としては当然のことです。しかし、儀礼を行う当時の人々にとってなによりも重要な点は、儀礼を先例や故実に則って恙(つつが)なく遂行することです。特に上卿(儀礼の責任者)などは儀礼中の一挙手一投足に細かい故実があり、それを取り扱うのがまさに公家故実なのです。そこで私は、有職故実の研究者として、そうした実際に儀礼を行った公家たちの視点に立ち返った儀礼研究を目指したいと考えています。