- 2019 10/01

- 著者に聞く

わたしたちの人生はいつも文学とともにあります。歓喜、憧憬、嫉妬、憤怒、悲哀……文学者たちは、どのようにして、これらの作品を生みだしてきたのでしょうか。『日本近代文学入門』を刊行した堀啓子さんに、日本の近代文学についてお話を伺いました。

――本書は「日本近代文学入門」というタイトルですが、そもそも近代文学とは、いつがはじまりで、いつまでを言うのでしょうか。

堀:日本では「近代文学」というと明治以降を指します。そして、戦後を「現代文学」と分類しますので、「近代」はその手前までということになります。

おもしろいことに、近代文学は英語で言うとmodern literatureとなりますので、外国の方にはごく最近の文学と勘違いされることもあります。そんなときは、日本は文学の歴史が大変長いので、現代文学(contemporary literature )とは分けて考えてくださいとご説明します。日本には長い豊かな文学の歴史があることは、日本人としての誇りですね。

――それでは、なぜ、その時代の文学を知ることが今の私たちにとって大事なのでしょうか?

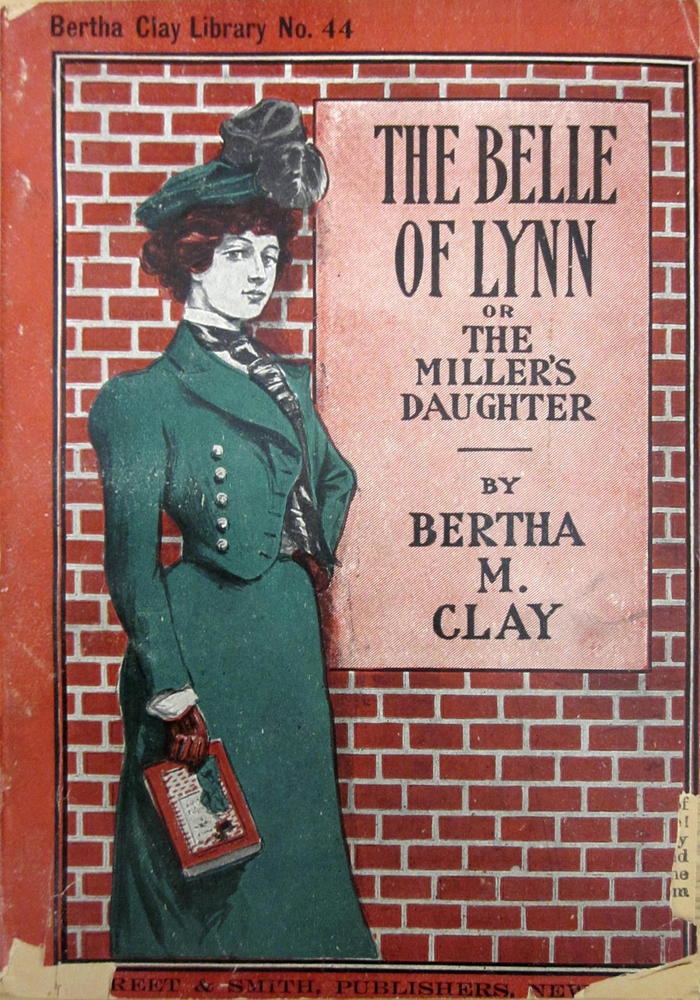

1890年頃の、アメリカの廉価版小説の表紙。女性が手にする本の表紙が、同じイメージの構図になっている。この作家バーサ・M・クレーは、当時の人気女流作家で尾崎紅葉や黒岩涙香も原書で愛読した

1890年頃の、アメリカの廉価版小説の表紙。女性が手にする本の表紙が、同じイメージの構図になっている。この作家バーサ・M・クレーは、当時の人気女流作家で尾崎紅葉や黒岩涙香も原書で愛読した堀:長い鎖国の後で迎えたこの時代、人々は初めてふれる欧米の先進的な科学技術や文化にとても驚きました。それから日本は一念発起し、近代的な一等国になろうと努力し、成功して今日の日本になりました。

文学も、この時代に西洋文学から新しい技術やテーマを学びスポンジのように吸収し、日本文学として改良を重ねた結果、今日の豊かな文学世界を確立できたのです。

その起点であり、人々がみんなでもがき、試行錯誤を重ねた時代を知ることは、今の私たちにとっても重要なことだと思います。

――近代文学について説明するときには、さまざまな語り口があると思いますが、本書はどんなところに特徴があるでしょうか。

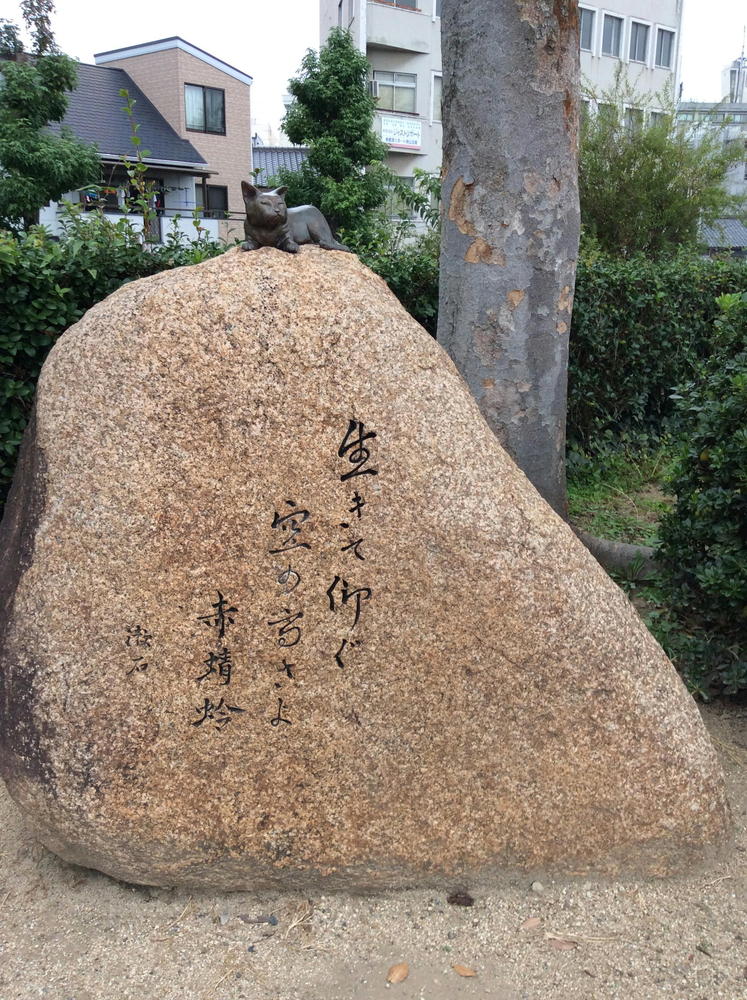

「夏目漱石 岡山逗留の地」碑(岡山県) 明治二十五年、帝大の夏季休暇中に、漱石はこの地を訪れて親族の家に逗留した。漱石のイメージらしく、猫が乗っている句碑だが、「生きて仰ぐ 空の高さよ 赤蜻蛉」という句自体は、明治43年に漱石が大病を患った、いわゆる〈修善寺の大患〉後に詠まれたもの。

「夏目漱石 岡山逗留の地」碑(岡山県) 明治二十五年、帝大の夏季休暇中に、漱石はこの地を訪れて親族の家に逗留した。漱石のイメージらしく、猫が乗っている句碑だが、「生きて仰ぐ 空の高さよ 赤蜻蛉」という句自体は、明治43年に漱石が大病を患った、いわゆる〈修善寺の大患〉後に詠まれたもの。堀:近代文学史や、文豪の評伝はたくさんあると思います。本書では、そうした文学正史では語り尽くされない部分に焦点を当てました。

最大の特徴は、「ずっと昔の」「偉大な」作者たちが、じっさいにはとても人間的だったということをクローズアップした点です。平凡でささいで、醜いような感情やよそから見ると滑稽にさえ思える悩みを抱え、思うようにいかない日常生活にあくせくしていた彼らの様子は、今を生きる我々と何ら変わりありません。そんな彼らの実情を知ると、同情や共感を覚え、親近感も湧いてきます。

ふつうの文学史には表れない彼らの人間くささを、よりきわだたせるために、本書では、有名な12人の文豪をとりあげました。そしてそれぞれ師弟や親友、ライバルといった関係性を持つペアにして、お互いのふれあいの中で彼らがどんな環境に身をおき、どんな思いを抱いてリアルな人生をおくったのか、見極めるように努めました。

――ところで、高校で『こころ』や『舞姫』を読んだだけで、そのあと近代文学から遠ざかってしまった人もいると思います。いまあらためて近代文学を読むとしたら、なにかオススメですか?

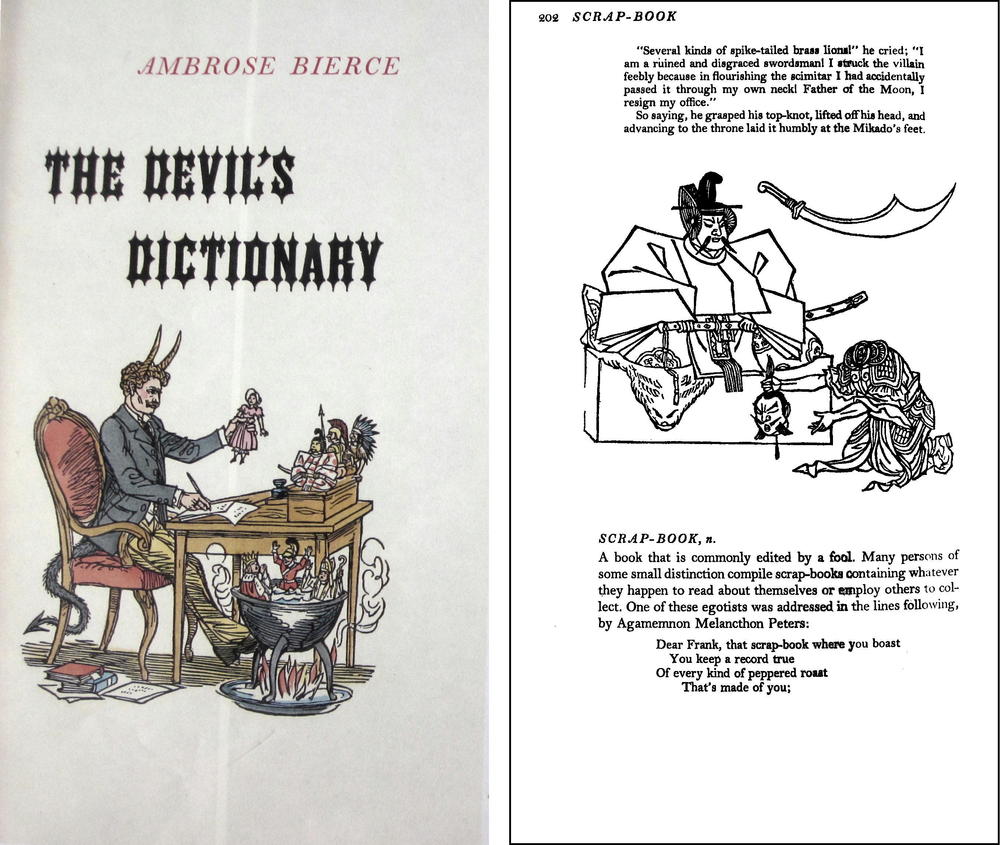

アンブローズ・ビアスの『悪魔の辞典』表紙。本作中でもふれたように、この作品の影響も受けて、芥川龍之介は『侏儒の言葉』を発表した

アンブローズ・ビアスの『悪魔の辞典』表紙。本作中でもふれたように、この作品の影響も受けて、芥川龍之介は『侏儒の言葉』を発表した堀:来年(2020年)は芥川龍之介が、文壇の登竜門(別名、ひのき舞台)といわれた『中央公論』誌に『秋』を発表し、親友の菊池寛が『毎日新聞』に出世作『真珠夫人』を連載してから、ちょうど百年目です。それぞれ短編と長編ですが同時代を代表する作品で、時代背景もわかりやすいので現代でも人気があり、オススメできます。

あとは、出身地がご自身と同じ作家の作品や、今お住まいの場所が舞台となっているような作品をお読みになると、意外に引き込まれるのではないかと思います。いつの時代でも、親近感は読むことの大きな原動力でしょう。

私個人は尾崎紅葉の『金色夜叉』が座右の書です。読めば読むほど味が出て、無人島に持参する一冊です(笑)。

――最後に、今後の研究の方向についてお教えください。

堀:近代になってから文学はどのように読者の手に届けられてきたのか、考えてみたいと思います。そして、どのような作品がどのように世に出たのか、そしてなぜよく読まれていたのか、その経緯と背景についても調べてみたいです。