- 2019 06/04

- 著者に聞く

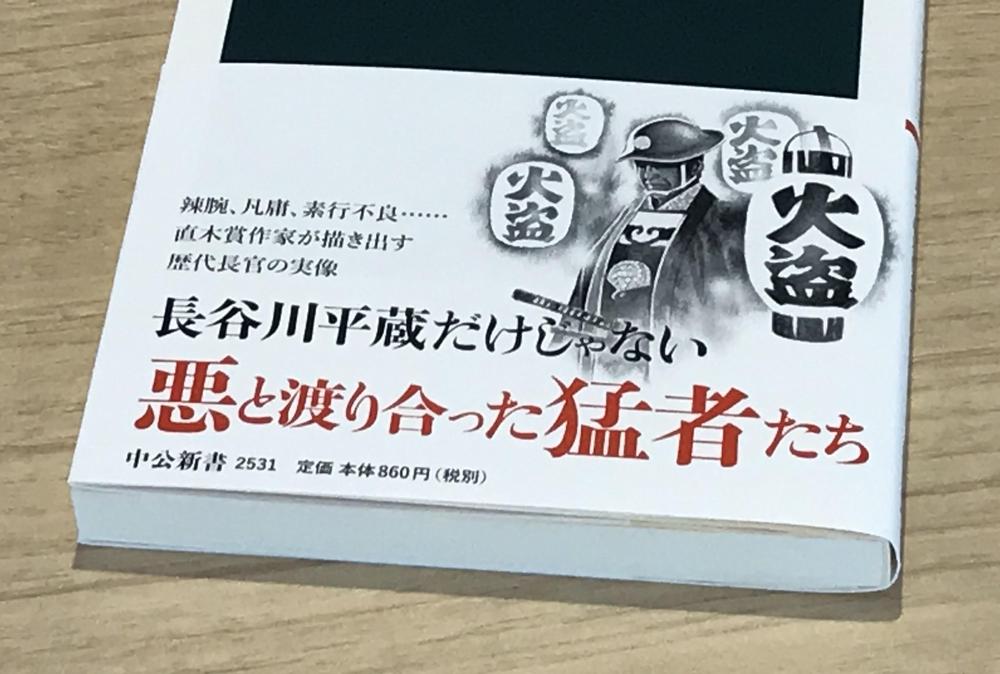

江戸の放火犯・盗賊・博徒を取り締まった火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)。その頭(かしら)といえば人気小説『鬼平犯科帳』の長谷川平蔵が有名だが、描かれる鬼平はあくまで創作上のキャラクターだ。実在した彼らの活動はどのようなものだったのか。『火付盗賊改 鬼と呼ばれた江戸の「特別捜査官」』を著した作家の高橋義夫さんに話を聞いた。

――今回、執筆依頼を受けて、どのように感じましたか。

高橋:長い間、一読者として中公新書に親しんできた私のような者から見ると、特に歴史のジャンルでは、中公新書はわかりやすい専門書という位置づけになります。多くの人に理解されるが、学術的な基礎を踏みはずしてはいけない。つまり嘘はだめということです。

『火付盗賊改』は3冊目の中公新書になりますが、身が引き締まる思いがしました。だから原稿が遅くなったと言い訳するつもりはありませんが。

――火付盗賊改とはどのような役職でしょうか。

高橋:火付盗賊改は非常の職です。テレビドラマ風にいえば、特別捜査班とでもいいましょうか。江戸時代の初期に治安が乱れ、火付、盗賊が横行したのに際して、幕府は旗本の先手組の中から人物を選び、その取り締まりに当たらせました。手に余れば斬れと、斬り捨て御免の特権を与えた時期もあります。鬼勘解由(おにかげゆ)との異名を取り、江戸の乱暴者たちを震え上がらせた中山勘解由などといった傑物が出現し、悪党の取り締まりに効果があったので、非常の職が次第に常態化しました。

火付盗賊改の頭(かしら)、与力、同心には役料が加算されますが、組織そのものの予算はありません。役所は頭の屋敷、白洲(取調べ所)、牢の造営は自費負担、日々の経費も頭の才覚にまかされます。よほど財力があるか、理財の才能がある旗本でなければ務まりません。この役を2年もやると、たいがい貧乏になります。

与力10騎、同心40人(寛政ごろ、18世紀の例)ほどの人数で、大江戸八百八町はおろか関東一円から東海道筋までの悪党に対処するのだから、お話にならないくらい人手が足りない。いきおい、目明しと称する密偵に頼って、密告頼みの捜査をすることになります。この密偵がもともと悪党ですから、お上の権威を笠に着て悪事を働くことがあり、社会問題となりました。火付盗賊改の暗い一面です。

――執筆にあたって苦労した点は。

高橋:史料の乏しさに泣かされました。もともと火付盗賊改に選ばれるような旗本は、武張った人が多かったようで、学問は嫌いです。記録を次代の役人に残すという考えはなかった。捕物道具の引き継ぎさえもしなかったらしく、後任の火付盗賊改が挨拶に来ても、おまえら勝手にやれ、といった態度だったようです。「文字は知らねえ。腕で来い」といったところでしょうか。史料が乏しいのも当然です。

ところで、中公新書に書くと決めた以上、根拠のない想像説や、三田村鳶魚など先人の諸説のコピペで本をでっちあげるわけにはいきません。古本あさりを重ねたあげく、たどりついたのは近世の随筆でした。噂話、伝聞にすぎない挿話でも、その時代の空気や庶民の感覚を伝える場合があります。厖大な近世の随筆類の中から、火付盗賊改の評判や裏話を拾い集めるのは、それなりの楽しみがありました。

「御仕置類例集」に載るような裁判記録よりも、随筆に残された風聞の方が、かえっていきいきとその時代を伝えているかもしれません。

――今回の執筆したことで、新しい発見はありましたか。

高橋:密偵の密告と容疑者に対する苛烈な拷問。火付盗賊改のそうした手法が、多くの冤罪を生んだことは否定できません。江戸の庶民が火付盗賊改を恐れ、憎んだのは当然です。ところが、わずかな例ですが、拷問に耐えられずに偽りの自白をして御仕置になった雇い人を救おうと、力を合わせて無罪の証拠を集め、お上に訴えてとうとう無罪を勝ち取った町人たちがいました。江戸っ子も捨てたものではありません。

また、町奉行所の与力が書いた文章の中に、「察斗詰(さっとづめ)」という言葉があります。自白は得られないけれど、さまざまな証拠を積み重ねて、犯人に間違いないと判断することです。これは前例が乏しいので、評定所まで伺いを立てて、一件落着の裁許を得なければなりませんでした。現在ではそうであるかわかりませんが、警察には「自白は証拠の王」とかいう自白重視の考え方があったそうです。自白をもって一件落着とする考え方が、江戸時代から連綿と続いていることを、改めて発見しました。

――ところで、小説とノンフィクションの書き分けは難しいのでは?

高橋:先人のことを考えると、小説家は年を取ると、虚構に疲れて史実に即したものを書くようになる傾向があるようです。フィクションにはフィクションの、ノンフィクションにはノンフィクションの難しさと楽しみがあります。わたしは若いころから森鴎外の史伝の愛読者で、一生のうち一冊でもああいう仕事をしたいと念願していましたから、ノンフィクションを書くことは快楽でこそあれ、苦痛は感じません。

――今後の取り組みのご予定は。

高橋:前項で触れたように、年を取ると史実に傾くのは私自身もその傾向があるようです。いま密かに計画して、資料を読んでいるのはいくつかありますが、一つは幕末の勘定奉行小栗上野介の日記について書きたいと思っています。小栗上野介は大部の日記を残しましたが、それは家計のことが中心なので、「勘定奉行の家計簿」と勝手に名付けています。

もう一つ挙げれば、岩手県宮古出身の小笠原善平という陸軍軍人と、徳冨蘆花、乃木大将の関わりを書くことです。善平は蘆花の小説『寄生木(やどりぎ)』の原作者です。若くして自死したこの人物を通して、近代東北の庶民の心性を考えているところです。