- 2018 12/10

- 著者に聞く

世界中の民間企業が自前の人工衛星を開発するようになった現在、衛星の小型化が進んでいる。『宇宙はどこまで行けるか』を書いた東京大学の小泉宏之さんは、小型衛星に用いられる超小型イオンエンジン開発の世界的なトップランナー。その小泉さんに、宇宙開発の現在と未来について話を聞いた。

――小泉さんはイオンエンジンの研究を専門にしていらっしゃいますが、この研究に携わるようになった経緯を教えてください

小泉:大学の学部時代には流体の数値シミュレーションの研究を行っていたのですが、大学院に進む際に大学も研究分野も変更しました。高校時代から大学院では宇宙工学を学びたいと考えていたのです。大学院に進む際も方針は「宇宙工学に関する実験研究がしたい」という漠然としたものでしたが、なんとなく「遠くの宇宙に行きたい、それなら一番重要なのはエンジンだろう」という思いがあったんです。

ロケットエンジンというと、打上げの際にもうもうと白い煙を噴き上げるエンジンをイメージすると思いますが、あれは「化学推進」と言われる力の強いエンジンです。私が大学院に進んだ2000年頃には、すでに化学推進の研究はかなり成熟していて、かつ大学で研究するには「大きすぎる」エンジンでした。そこで私の目にとまったのが、新しいエンジン「電気推進」です。電気推進というのは化学反応に頼らず電気の力でプラズマを排出する装置で、そこにはイオンエンジンも含まれます。

イオンエンジンの研究・開発をはじめた直接のきっかけは、2007年にJAXA宇宙科学研究所のイオンエンジングループに助教として着任したことですね。大学院で実際に電気推進の世界に入ってみると、実はかなり保守的な宇宙業界――コストが高く、失敗のリスクが大きいのである面では保守的にならざるを得ないんです――における「新しいエンジン」である電気推進の課題もわかってきました。物理や技術の面で難しいのであれば研究のやりがいがあるというものですが、現実の一番の壁はいかに使用実績を積み上げていくかというものだったんですね。

そうした環境に身を置いてみると、2003年に打ち上げられた「はやぶさ」のイオンエンジンの信じがたいほどに挑戦的な技術は、大変に眩しい存在でした。

――本書はどのような経緯でご執筆にいたったのでしょうか

小泉:2015年に、「大人の科学バー」というイベントを主催しているキウイラボの畠山奏英さんから声をかけられました。宇宙ロケットをテーマに、一般のお客さんの前で連続講演をしてみませんか、というお誘いです。それで畠山さんと何度か打ち合わせをして、その年の夏から行った連続講演が本書の原型です。当初は8回予定だったのが結果的には10回となりました。

この連続講演の基本コンセプトは、地球の脱出――つまりロケット打上げですね――からはじめ、地球上空を周回している人工衛星、金星や火星など近場の惑星で行われる探査、木星や土星といった遠くの惑星探査、そして最終的に太陽系の外に出ていく方法と、より遠くへ、より遠くへとスケールを広げながら話を展開していくというものでした。本書の構成もそれに基づいています。

私の専門はロケットエンジンですが、ひとくちに宇宙探査といっても探査する場所・環境によって必要な技術は異なりますし、必要とされる物理現象がまるで違ってきます。ですので、講演の中でロケットエンジンについて語ったのは全体のごく一部分にすぎません。その意味で、私にとっても学ぶことが多かった講演になります。

講演が始まった当初はどこまで話を続けられるかもわからなかったですし、畠山さんのいう講演の書籍化も、まさか実現できるとは考えていませんでした。どうにかこうにか本の形になったのは畠山さんのおかげですね。

――ずばり本書の読みどころはどこでしょうか

アポロ月着陸船(スミソニアン博物館。筆者撮影)

アポロ月着陸船(スミソニアン博物館。筆者撮影)小泉:私個人としては、一見難しそうに見える多くの物理や技術についても、予備知識なしで理解できるようにわかりやすく説明している(つもりである)ところが「推し」になります。どういった技術が必要で、どういった計算が行われているかということの基本的な理解だけで、宇宙探査の概要を掴むことができる一冊になっています。

もちろん、宇宙探査では、途方もなく遠くにある針に糸を通すような精度が求められるので、厳密な計算が重要になります。ですが、膨大な数の物理と技術の組み合わせに対して、まず簡易計算によるアタリをつけていくこと。この「簡易計算によるアタリ」が工学にとっては一番重要だと考えています。

ところで、私個人の推しポイントとは別に、これまで何人かの方からいただいた感想によると、人によって印象に残る場所は千差万別のようです。物理や技術に関する部分の説明の仕方になるほどと思ったという人もいれば、GPSやスイングバイ航法のような宇宙を舞台にした技術を面白がってくれたり、宇宙開発の現状/課題/将来、そして最終章で登場するSFばりの世界に関心を持つ人もいました。

実際、宇宙工学(宇宙探査工学)は「総合工学」という分類にわけられており、実にさまざまな分野の技術が投入されています。だから、宇宙探査の話題は多岐にわたり、その分、読み手が興味をもつポイントも多様になるのだと思います。その点で見ると、宇宙探査に関わる基礎物理から、最前線の技術、そして将来的な(SF的な?)展望までを1つのストーリーとして俯瞰できる点が本書の読みどころとも言えるかと思います。

――最近、宇宙に関連したニュースをよく聞きますが、なぜこんなに盛り上がっているのでしょう

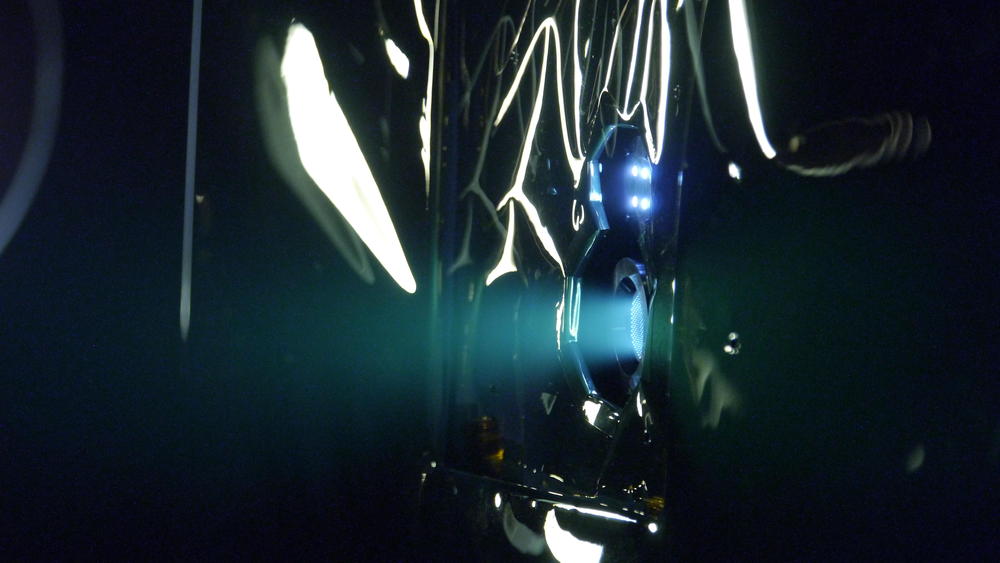

H2AロケットのメインエンジンLE7A(種子島宇宙センター。筆者撮影)

H2AロケットのメインエンジンLE7A(種子島宇宙センター。筆者撮影)小泉:ベンチャー企業や民間の宇宙団体といった新しいプレーヤーたち――通称、Newspace――の存在が間違いなく大きいです。これまでのような国家・政府主導型の宇宙開発・利用が、ゆっくり着実に駒を進めているのに対して、民間投資をうけたNewspace側が派手な戦いを挑んでいるために以前より盛り上がっているように見えるし、実際に盛り上がっているのだと思います。ただ、Newspaceのロケット打上げはまだまだ成功率も低いですし、ロケットや宇宙ステーションなど核となる技術は従来使われてきたものに頼っている側面は否定できません。

といってもこれは、うまく両輪が回っているという言い方もできて、地味だけど堅実に事を進めるOldspace(こう言うと怒られますが)と、不安定だけれど華やかで投資の呼び込みがうまいNewspaceがほどよくマッチしているのが現状と言っていいかもしれません。

――では、近々私たちが耳にすることになりそうな宇宙開発のビッグニュースはどんなものがありますか

小泉:短期的で現実性が強いものを挙げるならば、いつも話題に事欠かない「スペースX」のさらなる躍進やアメリカの宇宙ベンチャー企業「ロケットラボ」などの小型打上げロケットの登場とそれによる宇宙利用の活性化ですね。ロケット打上げの頻度が高まれば、メガコンステレーション――大量の小型衛星群による新しい利用方法――の時代がくると思います。本書でもスペースXについては多くを語りましたが、現在は非常に多くの小型打上げロケットが登場しつつあります。ロケットラボはその最先鋒ですし、日本の「インターステラーテクノロジズ」や「スペースワン」も追従を仕掛けています。宇宙へのアクセスを手軽かつ迅速にするものとして大いに期待しています。

また、長期的かつ野心的なものでいけば、国際宇宙ステーションの民間利用と月面での資源採掘ですね。これにより各国宇宙機関の軸足が月に移り、本格的なシスルナ利用がはじまると大変にわくわくします。シスルナとは地球と月の間の空間を意味する言葉で、アメリカのロッキード・マーティン社とボーイング社の合弁企業が、そこに経済圏を作ろうという構想(Cislunar1000)を打ち出しています。

――私たちも宇宙旅行に行けるようになるでしょうか

小泉:宇宙旅行の種類と費用次第なのですが、サブオービタルであれば10年程度のうちに1000万円くらいで行けるようになるかもしれません。サブオービタルというのは、弾道飛行といって、地上100キロメートルくらい――そこまでいけば、一般的な意味で「宇宙に行った」と言えます――までロケットを打ち上げ、数分間の無重力体験をするというものです。

そうではなく、100万円程度の予算で、地球をぐるりと完全に周回軌道したい! となると、30年でも確約は難しいと思います。

鍵となるのは民間宇宙企業の成長です。飛行機と打上げロケットとで事故を起こす確率を比べると、それぞれ10万回に1回と100回に1回程度でしょう。ですので、飛行機で旅行に行くように打上げロケットで宇宙旅行をできるようになるには、ロケット打上げの技術成熟度を最低でも2桁、できれば3桁上げなければいけません。現在、ロケットの打上げは全世界で年間100機に満たないほどですが、少なくとも年間1万機は打ち上げるようにならないと無理でしょう。

このためには宇宙産業の規模拡大が必要ですが、国のプロジェクトが宇宙活動の中心となっている現状ではとうてい覚束ないでしょうね。民間企業、それも国から仕事を請け負うのではなく、民間のお金だけでまわる企業がもっと宇宙開発に参入し、国がその活動をうまくガイド・刺激するようになることが私たちの宇宙旅行の実現には必須です。

――小泉さんの研究者としての、あるいは人類としての野望があったら教えてください

小泉:海王星に行きたいです。

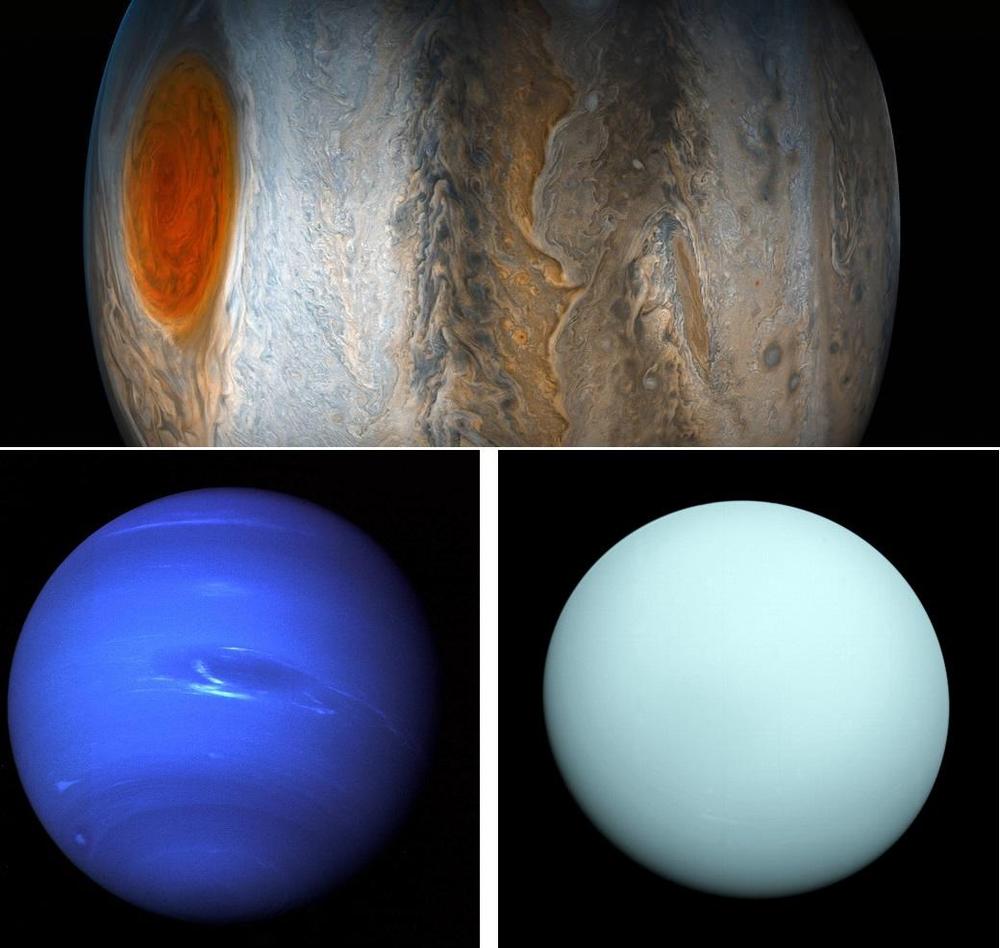

もちろん自分が行けたら最高ですが、探査機を送り込むのでも十二分に魅力的な夢です。狭い地球の中でも多種多様な自然現象が転がっているのですから、完全に未開の星には何が待っているかわかりません。例えば、木星には大赤斑と呼ばれる300年以上もつづく地球3つ分サイズの「台風のようなもの」があります。もし現地で測定・研究ができたら100年間くらいは発見と研究の種に困らないのではないでしょうか。最初に海王星と言ったのは青くてきれいで太陽系の惑星の中で一番遠くにあるから、というだけの理由で、木星も土星も天王星もどれも行きたいです。何があるかは想像もつかないですが、面白いということだけは確信しています。

探査機ジュノーが撮影した木星(上。左に大赤斑が見える)と、ボイジャーが撮影した海王星(左下)と天王星(写真:NASA)

探査機ジュノーが撮影した木星(上。左に大赤斑が見える)と、ボイジャーが撮影した海王星(左下)と天王星(写真:NASA)ただ、そのために超大型国際プロジェクトに絡みたいかといえば...もちろんそれも魅力的ではありますが、真の野望は少し違います。自由に手軽に気ままに深宇宙探査がしたい、できるようにしたいというのが私の真の野望かもしれません。

科学の発展の根源は好奇心だと思っています。しかし、1000億円の予算と、1000人の科学者と、20年の歳月をかける大型プロジェクトは、好奇心だけで進められるはずもありません。太陽系というスケールで、人の持つ好奇心を効果的に科学の発展につなげるためには、一人の科学者が好奇心をもてばすぐに宇宙探査が実現できるような世界――要は手軽に気ままに宇宙探査ができる世界――が理想です。もちろん、どんな時代でも最先端物理や技術には大型プロジェクトは必要になるでしょうし、今後その規模はより大きくなることは間違いありません。誰でも太陽系を探査できる未来では、最先端の大型国家プロジェクトは太陽系から4光年という最も近い距離にある恒星αケンタウリを目指していることでしょう。そして、そこで使われる技術を生み出し、育て、維持するには、だれでも宇宙に出て好奇心に駆られるままに自由に探査できるくらいの環境が整っていることが必要です。

つまり、大きな山を築くためには山頂の何倍もの裾野が必要なのと同じだと思います。