- 2018 11/06

- 著者に聞く

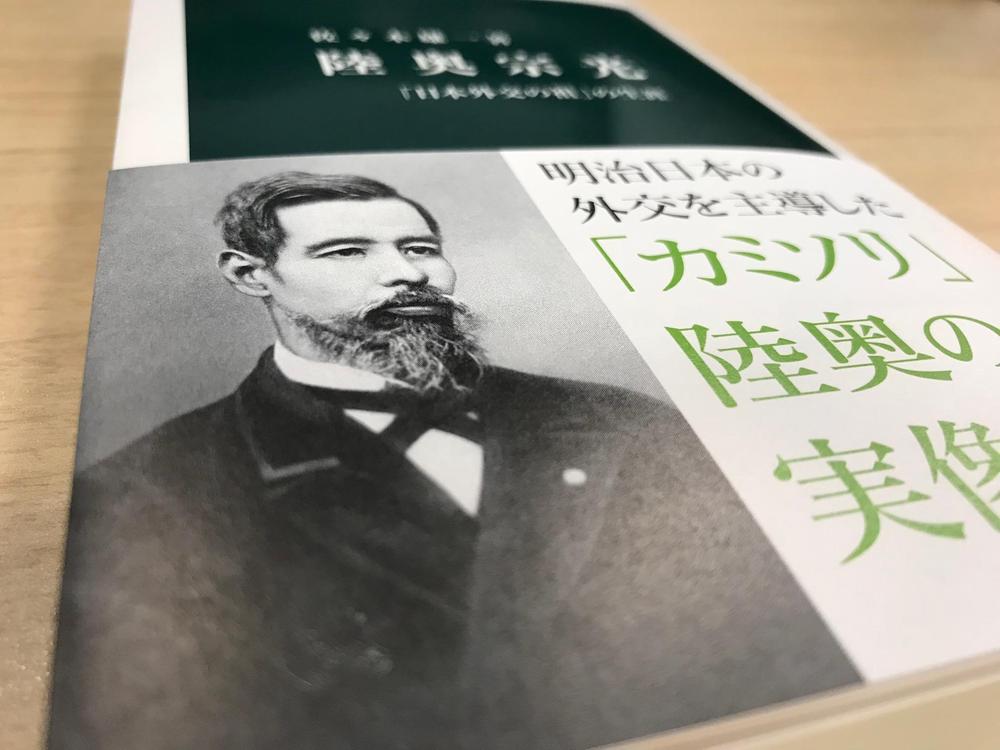

条約改正や日清戦争の難局を打開した外交指導者、陸奥宗光。「明治150年」となる今年、1987年生まれの若き研究者が『陸奥宗光 「日本外交の祖」の生涯』を著した。陸奥に関心を抱いた経緯から、明治維新における陸奥の位置付けまで、佐々木雄一さんに話を聞いた。

――陸奥宗光といえば、不平等条約の改正や日清戦争で活躍した外務大臣、というのが一般的なイメージだと思います。陸奥に関心を持った経緯を教えていただけますか。

佐々木:外交指導者として有名な陸奥ですが、私がはじめに興味を持ったのは、むしろ陸奥の政治思想や人となりでした。

大学2年のとき、その頃『萩原延壽集』(朝日新聞社)として刊行されていた萩原延壽の『陸奥宗光』をゼミで読んで、とても面白いと思いました。それが2008年なので、ちょうど10年前ですね。その年のゼミ合宿の課題文献が陸奥のメモワール、『蹇蹇録』で、翌年以降も陸奥について調べる機会が何度かありました。

大学院に進んでからは外交史研究がメインで陸奥はあくまでその一部と位置づけていましたが、いずれ評伝を書くつもりで陸奥関連の史料は読み続けていました。

――長年陸奥研究に取り組んでこられたということですが、どういったところに陸奥宗光の魅力を感じていますか。

佐々木:手紙でも意見書でも、陸奥の史料は読んでいて面白いというのが一番ですね。

陸奥は、政治の第一線にいる一方で一歩引いた視点から客観的に政治を眺めている部分がありますし、明治政府のなかで台頭しようとしていながら藩閥に対する強い反発心も持っています。そうした両面性、緊張感が独特の面白さを生んでいるように思います。

本書の「はじめに」に、「権力のなかに生きた知性を活写したい」と書きました。できあがった本を改めて読んで、これが私の陸奥研究の出発点であり、核だったのかなと思いました。

――研究や執筆を通して、佐々木さんの陸奥像は変化しましたか?

佐々木:もともと萩原延壽の陸奥論を読む前に陸奥に対するイメージを特に持っていなかったので、変化というのかはわかりませんが、頭脳明晰で研究熱心でいろいろなことを考えるわりに失敗や空回りも多いという陸奥像は、いつの頃からか自分のなかで明確になってきました。

――たしかに、本書ではいささか才が走りすぎている陸奥の性格が伝わってきて、やや小人物な感じは親近感がわいてくるほどです(笑)。そうした陸奥像は、「陸奥外交」に対する従来の評価と一線を画すところでもあるわけですね。

佐々木:そうですね。陸奥というと、一般的には、「冷徹なリアリスト」とか「稀代の外政家」といったイメージがあります。一方、近年の研究では反対に、陸奥の外交というのは実は誤算や失敗の連続だったと論じられてきました。前者は過大評価な面がありますし、後者は過小評価だと思います。

陸奥の生涯は、大げさに書かなくとも十分に興味深いもので、また明治日本の政治・外交を考えるうえで重要な人物だというのも明らかですので、月並みな言い方ですが、本書では史料に基づいて淡々と陸奥の実像を示そうとしました。

――陸奥といえば、夫人である亮子の美貌も有名ですね。本書でも亮子について触れられています。

佐々木:容姿についてあれこれ書くのはいかがなものかと思いましたが、陸奥亮子の名を知っている人の大半は「美人」として記憶しているような気がしますので、それに言及しないのも変かなと。人柄の面では、当時のアメリカの新聞や内田康哉の伝記草稿を基に新たな像を示せたのではないかと思います。

それと、亮子に宛てた陸奥の手紙は大変有用な史料で、本書でもいくつも取り上げています。近代日本の政治指導者で、これほど質・量ともに充実した妻への手紙が残っている例は、他にほとんどありません。

――今年はいわゆる「明治150年」の年ですが、明治日本のなかでの陸奥の位置づけについてはどのように考えていますか?

佐々木:陸奥は、「個」や欲が見えるのがいいですね。自分は政治の中枢で存分に力を発揮したい、そのためには高い地位にも上りたい、というのが前面に出ています。立場が変われば平気で手を組む相手を変えますし、新聞を使って情報操作もします。

本当は薩長の人物たちにも多かれ少なかれそういった面はあるのですが、薩長が明治日本を支えているという自意識があるので、どうしても、常に国家のことを第一に考えて尽くしているような、国家と同化したような語り口になりがちです。自分が何をしたい、どうありたいというのがあって、その情熱をぶつける先が国政だったというのがはっきり見えてくるのは、非藩閥の陸奥ならではだと思います。

陸奥自身は明治維新の主役ではありませんが、権力への参画や働き場を求める意識というのは、明治維新の展開を考えるうえでも大事な視点です。

――1987年生まれというのは、これまでの中公新書執筆者で最年少かと思います。中公新書のイメージなどあれば教えてください。

佐々木:まあ最年少はすぐに更新されると思いますので……。20代とか、平成生まれ初の執筆者だったらインパクトがあったかもしれませんが(笑)

中公新書は、多くの読者に読んでもらえるわりに難しいことを書いてもゆるされるといいますか、むしろある程度研究の最先端を示すことを期待されているように思います。学問の世界と幅広い読者層をつなぐ、貴重な存在です。

今回の本も、いつも以上に文章を平易に書くことを心がけたり、史料の直接引用を少なくしたりはしましたが、入門書や概説書を書いたつもりはありません。私の現時点での研究成果をこの本にまとめました。ですので、やはり研究者としては文献案内もしっかりつけたいと思い、紙幅に余裕がないなか担当の田中さんに無理を言ってつめこんでもらいました。

――最後に、現在取り組んでいるテーマ、これから取り組みたいテーマは何でしょうか。

佐々木:今回評伝を書いて陸奥研究には一区切りつきましたが、陸奥のイギリス政治研究については、いずれまた何らかのかたちで論じたいと思っています。

それから現在は、戦前から戦後を通じて、日本の首相権力や内閣のあり方が制度・イメージ・実態それぞれのレベルでどのような変遷をたどったのか、分析しているところです。その後は、原敬内閣期の財政運営を中心に、経済・財政をめぐる言説と政治の研究をしていきたいと思っています。

何やら脈絡がないようにも見えますが、政治や政治指導の持つ可能性を研究するというのが、「政治なる者は術(アート)なり」と言った陸奥への関心から、継続しているところかなと思います。