- 2018 03/27

- 知の現場から

東京大学先端科学技術センター教授の牧原出さん。オーラル・ヒストリー・プロジェクト、政治史、行政学で多くの成果をあげている研究者だ。

牧原ゼミでは、毎年2月26日に“ブックトリップ”と題して、出版業界に精通するライターの永江朗さんと書店をめぐるツアーを実施している。

2017年度は渋谷・表参道エリアと神保町エリアの書店を訪ね歩くことに決まり、同行した。

最初のブックトリップは、10年以上前に東京大学の御厨貴ゼミで行われた。御厨ゼミでのオーラル・ヒストリー研究のため、インタビュー術を永江さんレクチャーしてもらったことから、御厨ゼミと永江さんに縁ができた。御厨さんの「学生に個性的な書店を見せたい」という思いから、ブックトリップはうまれた。それを牧原さんが引き継いでいる。

渋谷Bunkamuraの地下1階に位置するNADiff modernの前で集合

渋谷Bunkamuraの地下1階に位置するNADiff modernの前で集合 13時に1軒目の書店、渋谷のNADiff modern(ナディッフ・モダン)の前に集合。参加者は15名ほどの学生と、ジャーナリストの武田徹さん、千倉書房の編集者・神谷竜介さん。

さっそく永江さんが書店について説明をはじめる。

永江「ここは株式会社ニューアートディフュージョン(New Art Diffusion、NADiffはその略)の運営する支店です。本店はNADiff a/p/a/r/t(ナディッフ・アパート)といって、恵比寿にあります。NADiff modernは、現代アートに関する商品を扱っていて、美術だけでなく建築、演劇の本もあり、あまり流通していない現代音楽のCDを購入できるお店でもあります」

10分ほど店内を見る時間をもうけ、お店の前で再集合する。買い物をする学生もちらほら。

左:SHIBUYA PUBLISHING&BOOKSELLERS では、古着も扱っている。右:入り口で学生に説明をする永江さん

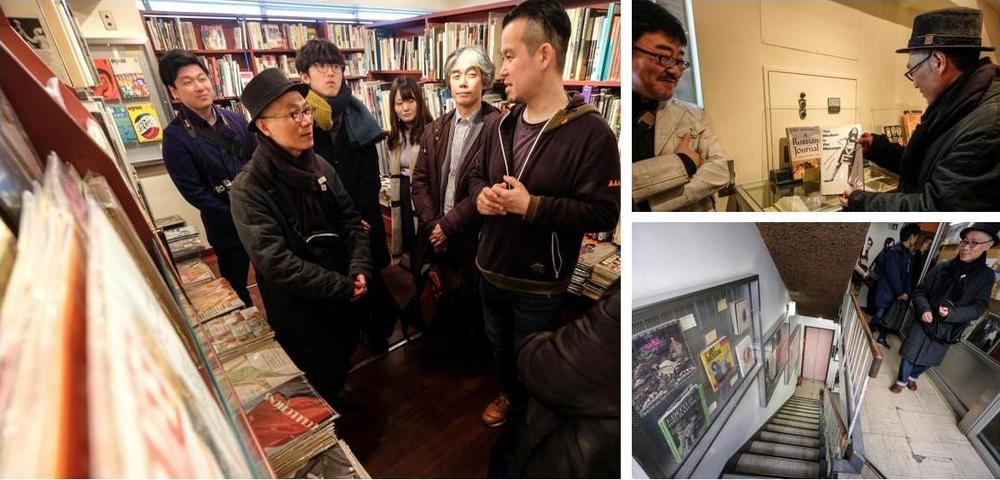

左:SHIBUYA PUBLISHING&BOOKSELLERS では、古着も扱っている。右:入り口で学生に説明をする永江さん 左:Flying booksの店主の山路さん(右)。右上:マーシャル・マクルーハンとクエンティン・フィオーレの『The Medium is the Massage』初版本に興奮する神谷さん(左)と永江さん。右下:店外と階段の壁面には希少で高額な古書が陳列されている

左:Flying booksの店主の山路さん(右)。右上:マーシャル・マクルーハンとクエンティン・フィオーレの『The Medium is the Massage』初版本に興奮する神谷さん(左)と永江さん。右下:店外と階段の壁面には希少で高額な古書が陳列されている2軒目はSHIBUYA PUBLISHING&SELLERS。

永江「10年前に堀江貴文氏が出資して開業した本と編集の総合企業です。その名前の通り、書店だけでなく出版も手がけています。店内はガラスで仕切られて、奥が出版社のオフィスになっています。ガラスごしに編集者の仕事ぶりが見えますよ」

3軒目のFlying booksはカフェも併設。棚は可動式で、店舗内でイベントが開催されることもある。しばらくすると、店主の山路和広さんが売り場へ。

「価値があって、かつ売れそうなものを、きちんとした価格で取引するのがうちの流儀なんです」と山路さんは言う。「最近は外国のお客様が増えましたね」と、近況などもうかがった。

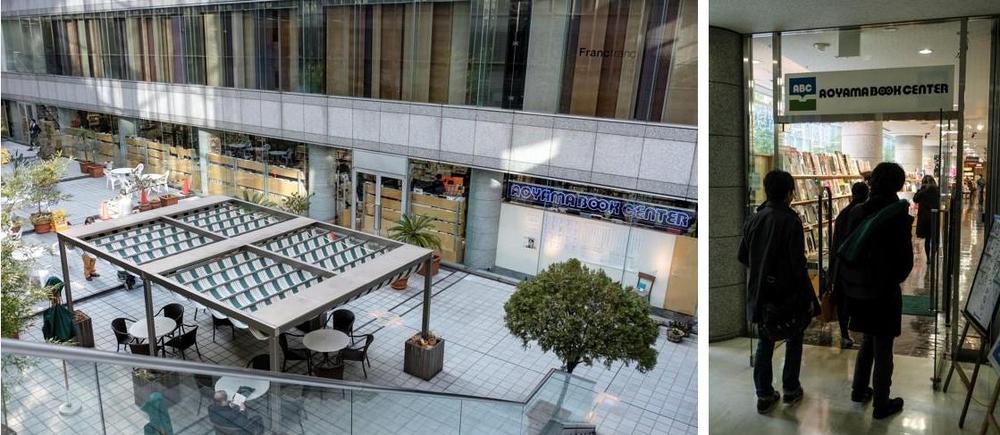

左:青山ブックセンター本店の外観。右:入り口

左:青山ブックセンター本店の外観。右:入り口 左:クレヨンハウスの入り口。右:1階の児童書売り場で絵本を広げ、懐かしむ学生

左:クレヨンハウスの入り口。右:1階の児童書売り場で絵本を広げ、懐かしむ学生続いて、表参道エリアの青山ブックセンター本店とクレヨンハウスを訪店した。

永江「青山ブックセンターは、セレクトショップの先駆けにあたります。外国文学や評論、アートなどを中心に選書されています。クレヨンハウスのオーナーは元文化放送のアナウンサー・落合恵子さん。著書の印税を元手にして、1976年にまず原宿でこどもの本の専門店を始めました。のちに、友人のアレルギーや自身の介護など、自分の身の回りをから関心を広げ、オーガニックフードやコスメなどを販売したり、育児やオーガニックの雑誌を出版したりと事業を多角化させているんです」

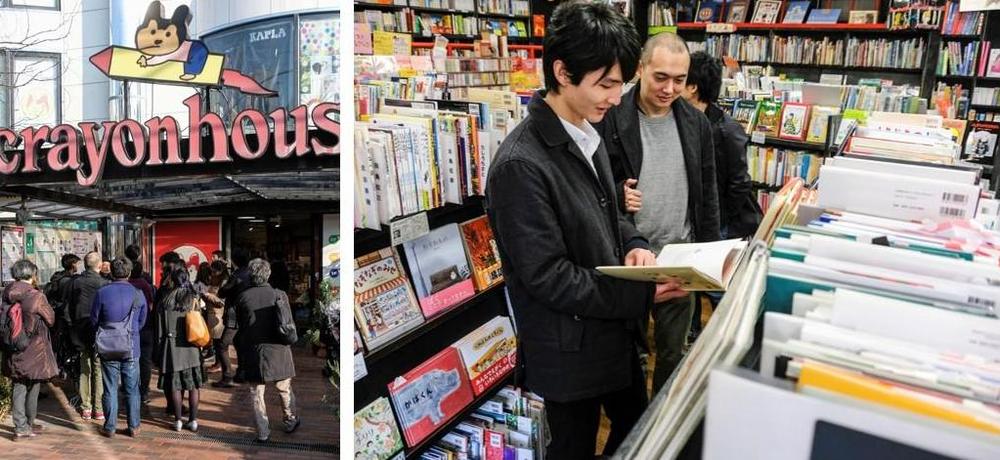

左:農業書センターの雑誌コーナー。永江さんが『養豚の友』を学生に見せる。右:エンド台には土壌医検定の参考書がずらり

左:農業書センターの雑誌コーナー。永江さんが『養豚の友』を学生に見せる。右:エンド台には土壌医検定の参考書がずらりそして表参道からメトロに乗って、いよいよ世界最大の古書のまち、神保町へ。

神保町では農業関係書籍の専門店である農業書センター、建築関係の書籍を新刊・古書・洋書問わず集めた南洋堂書店、稀覯本(入手困難な本のこと。古写本や文豪の肉筆の書簡など)を扱う玉英堂書店を見学。

農業書は珍しいようで、学生たちも興味津々の様子。稀覯本の価格(10万円を超えるものも多い)を知って驚く学生に「研究者は原典をあたることが求められるけど、研究費もしっかり考えて使わないとね」と牧原さんが笑う。

愉快な旅も終盤だ。

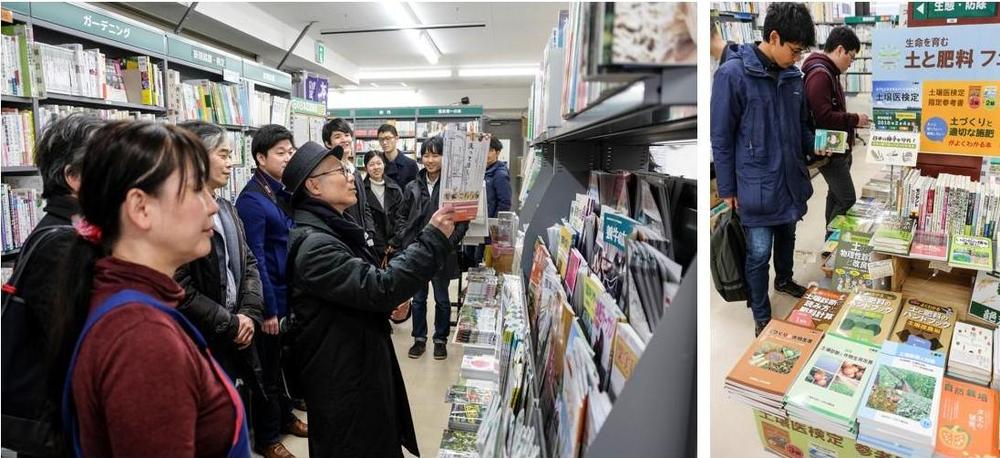

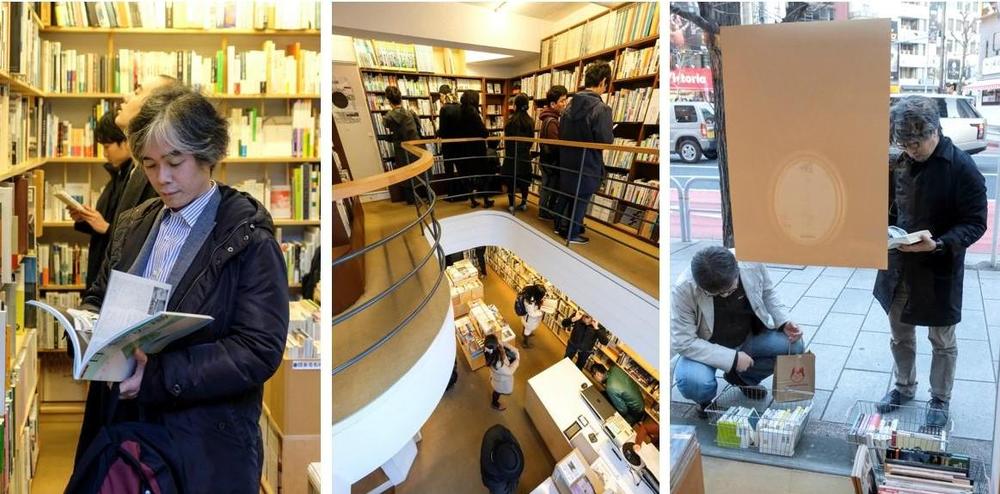

左:南洋堂書店の1階で本を眺める牧原さん。中央:2階の吹き抜け。右:店外の商品を立ち読みする神谷さんと武田さん

左:南洋堂書店の1階で本を眺める牧原さん。中央:2階の吹き抜け。右:店外の商品を立ち読みする神谷さんと武田さん 左上:玉英堂書店の入り口。左下:2階の稀覯本のコーナー。書簡や和本などがたくさんある。右:巻物も希望すれば手にとって見ることもできる

左上:玉英堂書店の入り口。左下:2階の稀覯本のコーナー。書簡や和本などがたくさんある。右:巻物も希望すれば手にとって見ることもできる最後に訪れたのは、東京堂書店。

永江「東京堂は、明治時代の中頃に小売業からスタートし、のちに出版と流通に事業を拡大しました。その流通の部分は、戦前に国策会社の日本出版配給に吸収されますが、現在の出版流通の基礎となるものでした。神保町という土地柄、出版関係者の来店も多く、レジ前の平台、通称“軍艦”を見るだけで、最新の出版物や話題の図書がわかります」

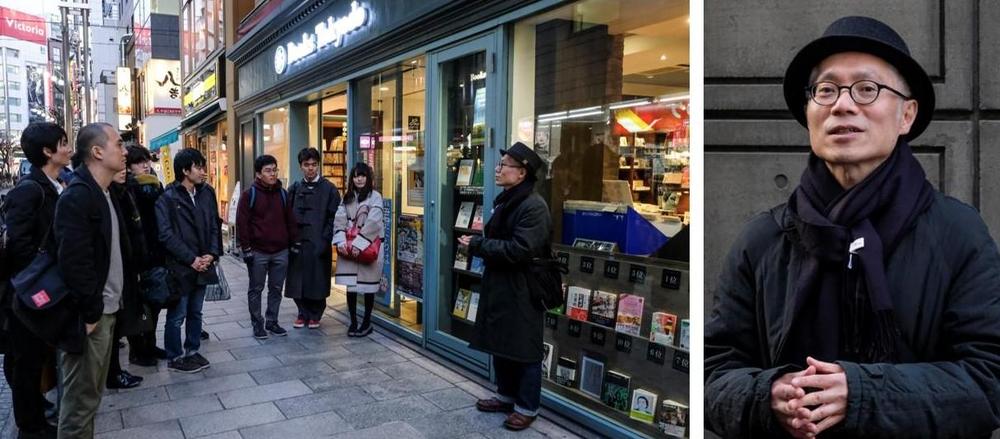

左:最後に訪れた書店、東京堂の前で。右:話をする永江さん

左:最後に訪れた書店、東京堂の前で。右:話をする永江さん永江「いろんな本屋があります。すぐれた研究をするためには、必要な資料をいかに入手するかが重要です。うまく書店を活用できるようになってほしいと思います」

牧原「発売されたばかりの新刊を置いている書店が多く、学生も普段はそういう新刊書店で本と出会っているのでしょう。だけど、勉強するときには、学生にとって核になる本を見つけてほしいと願っているんです。新刊で新しい情報をうまく処理するだけでなく、古典などの思想の厚みがある本に出会ってほしい。ブックトリップがその契機になればと思っています」

明治42(1909)年開業の老舗洋食屋ランチョンで打ち上げも行われた。ランチョンには御厨さんも登場

明治42(1909)年開業の老舗洋食屋ランチョンで打ち上げも行われた。ランチョンには御厨さんも登場