- 2017 07/28

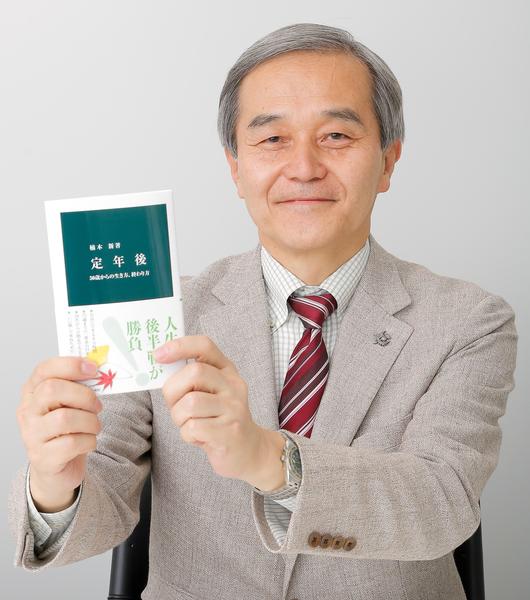

- 著者に聞く

ビジネスマンだけでなく、組織に所属する人なら誰もがいつかは迎える定年。その先にある長い「自由時間」をどう考えたらいいのか――。『定年後』を書いた楠木新さんに話を聞いた。

――執筆のきっかけを伺えますか。

楠木:生命保険会社に勤めていて、47歳のころ体調を崩して休職したんです。ゆっくり過ごすといいと医師から言われたんですが、本当にやることが見つからなくて。行く場所といっても、図書館や書店、あとはスーパー銭湯などの温浴施設ぐらい。会社を離れたら自分には何もやることがないのかと思い、退職後どうすべきかを初めて意識しました。私は50代前半から二足のわらじで執筆活動を始めましたが、この体験があって、いつか定年後について書きたいと思うようになったんです。

――そして62歳になって本にまとめられた。

楠木:準備はずっと続けてましたが、在職中に定年後のことを書くのはやはり早すぎます。執筆にあたっては、定年の前後のギャップを知ることが重要でした。そこから浮かび上がってきたのが「孤独」という問題です。お金や健康だけ気にしていても、充実した老後は望みにくいように思います。

――ずいぶん取材もされたと思いますが、そこでのご苦労は?

楠木:ありません(笑)。会社の先輩や学校時代の同窓生などと会っても、非常にスムーズに話が聞けました。私自身、60歳でスパッと会社を辞めて無所属になったのが良かった。あえて組織から離れたことで、退職者と同じ土俵の上で話が聞けた気がします。

――本文中でも紹介されてますが、定年後を扱った小説にはヒット作が少なくありません。

楠木:最近だと内館牧子さんの『終わった人』(講談社、2015年)が話題になりましたよね。私が特におすすめしたいのは、重松清さんがお書きになった『定年ゴジラ』(講談社、1998年)です。重松さんは本当にうまい。同じニュータウンに住む定年男性が4人ほど出てきますので、その中の誰かしらに感情移入できるのではないかと思います。

今回執筆するにあたっては、『定年ゴジラ』のうまさをノンフィクションに応用できないかと考えました。いろんな方に話を聞いていますので、定年退職者のリアリティはわりと出せたのではないかと自負しています。

――最終章のタイトルは「『死』から逆算してみる」。とりわけ印象に残ったのが「いい顔で死ぬ」というフレーズでした。

楠木:私は若い頃から人の顔つきに強い関心がありました。なんだかんだ言っても、今は豊かで平和な時代だと思うんです。でも、ちゃんと真面目に働いてるのに、いい顔じゃない人が結構たくさんいる。40代半ばまでは仕事一筋でいいけれど、それから後は別のことを始めてみると、いい顔になれる可能性があります。

顔つきがいい人という意味では、私の地元神戸の先輩でもある映画評論家の淀川長治さんは常に楽しそうでしたよね。俳優の藤田まことさんもそう。最近だと、魚類に詳しいタレントの「さかなクン」がすごくいい顔をしてる。そう思いませんか?

――なるほど、同感です。「いい顔」が具体的にイメージできましたし、自分もそうなれたらと思います。今日は本当にありがとうございました。