- 2017 06/01

- 知の現場から

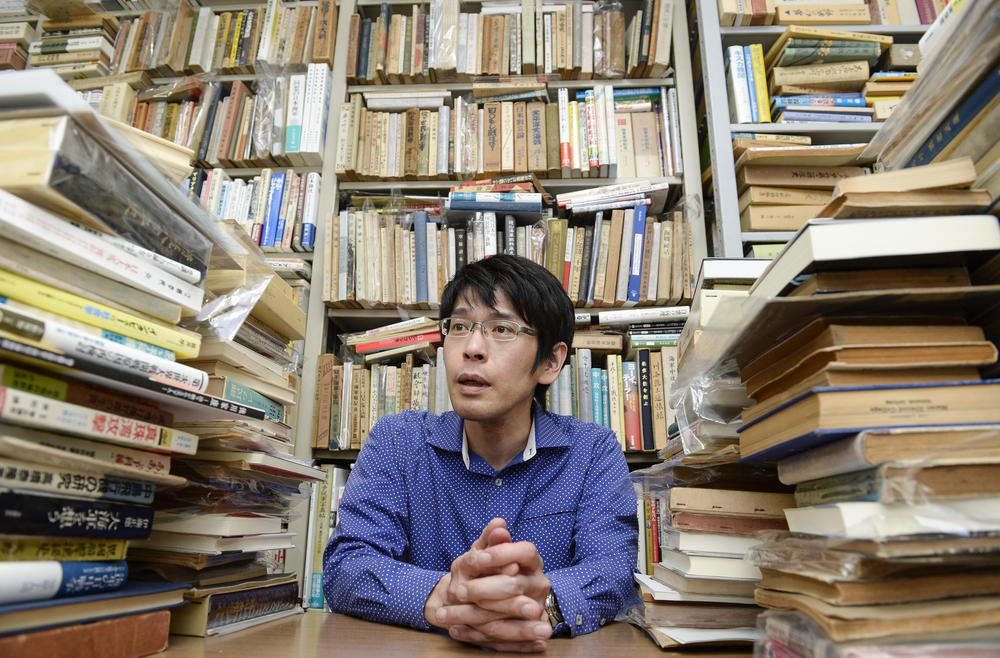

2016年7月に中公新書『戦艦武蔵 忘れられた巨艦の航跡』を上梓した一ノ瀬俊也さん。初の単著(2004年)以来、ほぼ毎年1冊のハイペースで著作を発表しているが、旺盛な執筆活動の「現場」はどのようなものなのか。5月の新緑がまぶしい埼玉大学(さいたま市)のキャンパスに研究室を訪ねた。

ドアを開けた瞬間、所狭しと並んだ本や雑誌などの物量に圧倒される。まるで古書店にでも入り込んでしまったようだ。見渡すと、やはり太平洋戦争関連の割合が多い。

「10年ほど前、埼玉大学に移ってきたんですが、その頃だと資料は今の3分の1もなかったです。物が多くなりすぎて既に収まりきらなくて……。たぶん定年まで引っ越しはできないと思います」

古書店と見まがうほど大量の文献に囲まれて。

古書店と見まがうほど大量の文献に囲まれて。研究室には文献のほか、非常に数が限られた貴重な品々もある。たとえば「伝単(でんたん)」。敵国の人々の戦意を喪失させたり、投降を呼びかけたりするためのビラで、飛行機などでばら撒かれた。今回その実物を見せてもらい、思いのほか紙の状態がよく、いまだに色鮮やかなことに驚いた。書かれた内容も実に面白い。これらは著書『戦場に舞ったビラ 伝単で読み直す太平洋戦争』(講談社選書メチエ)に生かされている。

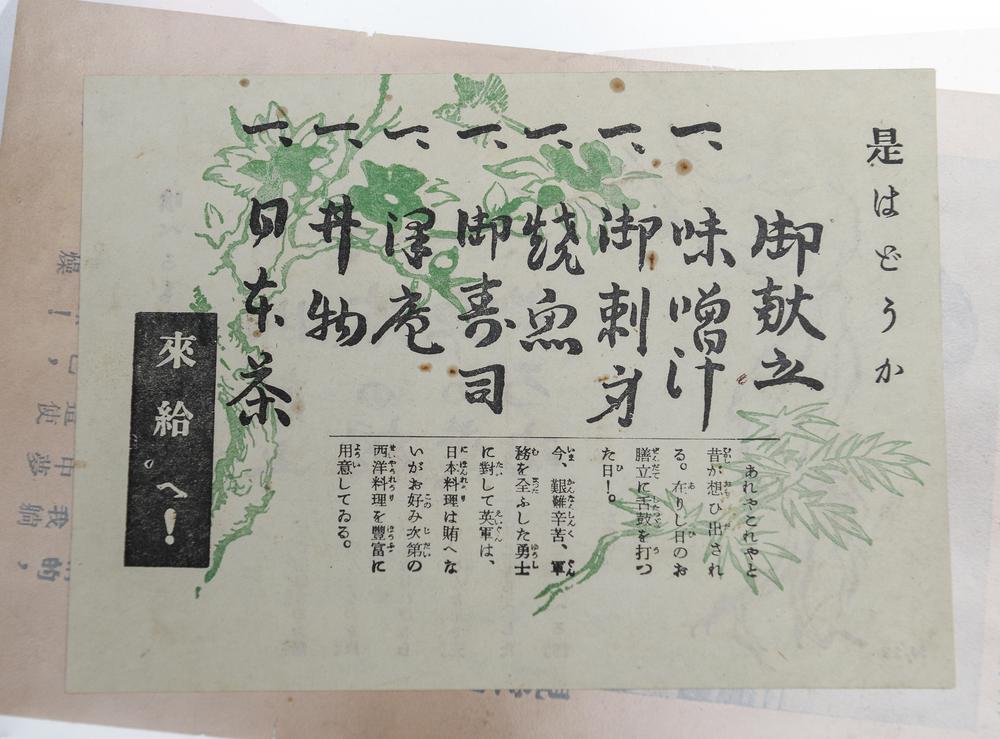

色とりどりの伝単。「死線を越えて誤戦となり 苦戦を越えて実戦どころか敗戦つづき」と綴り、厭戦気分をあおっている。

色とりどりの伝単。「死線を越えて誤戦となり 苦戦を越えて実戦どころか敗戦つづき」と綴り、厭戦気分をあおっている。 味噌汁、御寿司などの文字が並んだ純和風の「御献立」。これも伝単だ。下部には小さい文字で「あれやこれやと昔が想い出される。在りし日のお膳立に舌鼓を打った日! 今、艱難辛苦、軍務を全うした勇士に対して英軍は、日本料理は賄えないがお好み次第の西洋料理を豊富に用意している。」とあり、末尾には投降を促す「来給え!」の呼びかけが。

味噌汁、御寿司などの文字が並んだ純和風の「御献立」。これも伝単だ。下部には小さい文字で「あれやこれやと昔が想い出される。在りし日のお膳立に舌鼓を打った日! 今、艱難辛苦、軍務を全うした勇士に対して英軍は、日本料理は賄えないがお好み次第の西洋料理を豊富に用意している。」とあり、末尾には投降を促す「来給え!」の呼びかけが。今まで使われていない資料に光を当てる研究姿勢は、かつて勤務した国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)の時代に培われた。戦争の展示を担当して、ある歴史像を来場者に伝えるには何をどう使えばいいか、考え抜いた経験がある。

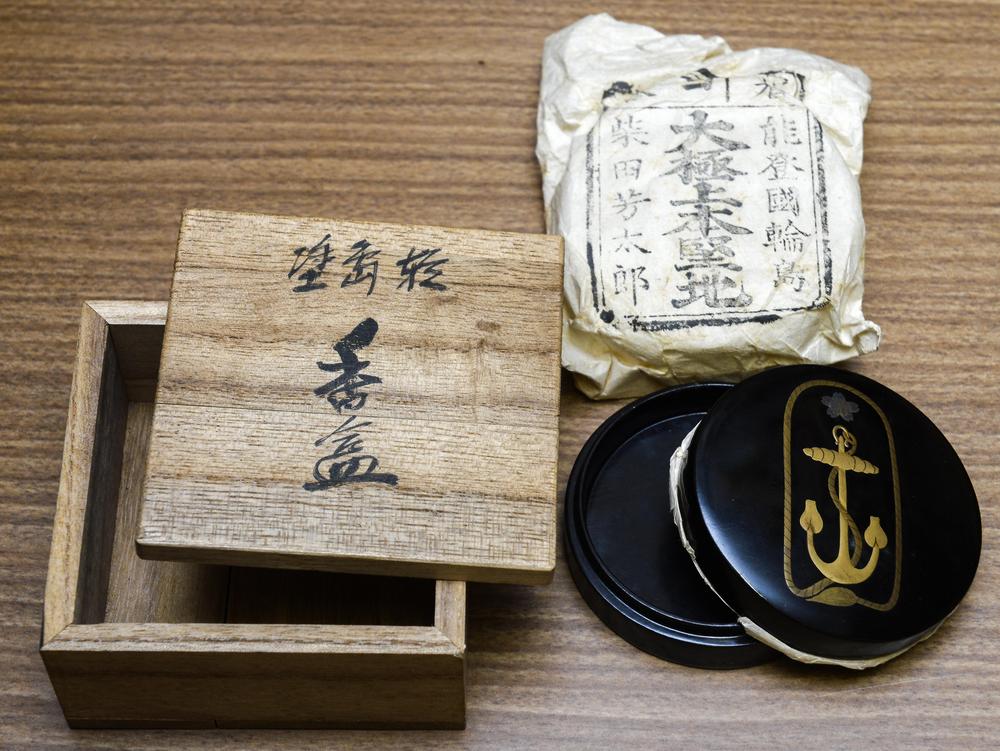

お香を収納する小さな容器、香盒(こうごう)。光沢が美しい輪島塗だ。1942年、戦艦武蔵竣工の折、記念品としてごく限られた関係者に配られたものだという。

お香を収納する小さな容器、香盒(こうごう)。光沢が美しい輪島塗だ。1942年、戦艦武蔵竣工の折、記念品としてごく限られた関係者に配られたものだという。――執筆はおもに研究室で?

「自宅と研究室、両方です。授業などの特別な用事がなければ大学には来ません。自宅の資料はここよりぜんぜん少なくて、必要に応じて持ち帰るようにしてます」

――文章を書くことは昔からお好きだったのですか。

「そんなことはなくて、大学の卒論でも書き方がわからなくて苦労したくらいです。当時は卒論の指導なんてなかったですから」

だが、小さい頃から本はよく読んでいたそうだ。小説では司馬遼太郎が好きで、とりわけ『花神』が印象深いと聞き、思わず納得した。主人公の大村益次郎は、もともと長州の村医者だったが、やがて倒幕軍の司令官となり、維新後は軍制改革に尽力した人物だ。日本陸軍の創始者ともいわれる。

研究室の片隅に置かれていた精巧な戦艦武蔵の模型。

研究室の片隅に置かれていた精巧な戦艦武蔵の模型。―― 一ノ瀬さんのお仕事ぶりを拝見していると、非常にストイックな生活を想像してしまいます。すべての自由時間を、文献を読むか、執筆するかに充てているようなイメージです。書き続けることは苦しくないですか。

「いや、苦しいです。でも大学院時代の記憶があって……。とにかく書いて業績を作らないと仕事につけないという強迫観念が、いまだに続いているような気がします」

40歳ぐらいまでは頼まれた仕事を全部引き受けていたが、さすがにそれでは回らなくなったという。でもやっぱりストイックな人だ、と思う。趣味らしい趣味も特にない、と事もなげに話す。

改めて部屋を眺め渡した。そして、物があふれたちょっと手狭なこの空間で、これからも数多くの著作が書き継がれていくのだろうな、と感じた。