- 2017 03/29

- 知の現場から

うわさやケータイ電話などから、メディアの利用調査、コミュニケーションの研究を進めてきた松田美佐さん。その仕事場を訪問しました。

資料類の大半は大学の研究室にあるが、メインの執筆場所はご自宅とのこと。2010年に建てられたご自宅の2階には、3畳程度の吹き抜けの執筆スペースがある。下はリビングで、お二人のお子さん(現在、高校生の男の子と中学生の女の子)が小さい頃は、様子を見ながらお仕事をしていたという。

「普段の打ち合わせは喫茶店なので、自宅でお話しするのはヘンな気分ですね(笑)」と言いながらも快くインタビューに応じてくださった。リビングにて

「普段の打ち合わせは喫茶店なので、自宅でお話しするのはヘンな気分ですね(笑)」と言いながらも快くインタビューに応じてくださった。リビングにて 『うわさとは何か』は2014年刊行ですが、今はどんな研究を?

「新しいこととしては若者のグローバル志向についてですね。それと、大都市の若者と地方都市の若者のメディア利用の差異を調べています。利用しているSNSの違いや、接触するシーンや時間などについて、現地でのインタビュー調査や質問紙調査を行いました。”うわさ”は私自身の卒論からの研究の柱ですが、パーソナルな領域のコミュニケーションに関心があるんです」

ケータイ電話が普及し始めた1990年代半ばから、この分野の研究もしている。

「当時メディア研究といえば、新聞やテレビなどのマスメディア研究が主流でした。また、インターネットが注目され始めた時期でもありました。しかし、一般の人にとっては相手のわからないコミュニケーションより、親密な相手とつながる方が重要なのではないかと」

ケータイを利用している人が少なかったため「実際に持っている人に、通話する知り合いを紹介してもらったり、渋谷の109の前で高校生に話しかけて、鞄の中見せてもらったり」していたと笑う。

玄関脇の書籍収納スペース。図鑑類やDVD、お子さんの児童書なども

玄関脇の書籍収納スペース。図鑑類やDVD、お子さんの児童書なども トランプ大統領誕生後、ポスト真実、オルタナティブ・ファクトなどが話題となっていますが、メディア論をご専門とする立場からどう見られますか。

「『うわさとは何か』では、サイバーカスケード(cyber cascade:インターネット上で同じ考えを持つ人が集まり、極端になる現象。自分にとって心地よい情報に接する頻度も高まる)のように、自分たちにとって都合のいい真実をつくりあげる可能性にも触れましたが、その部分は執筆後、急展開をしていると感じます。オルタナティブ・ファクト(alternative facts:代替的事実。トランプ大統領の就任式の観客数報道の際に注目された新語)を否定するだけでは、信じている人とずっと議論の平行線をたどります。これからは、それが常態化した社会とのつきあい方を考えなければなりません。情報の確からしさをチェックするだけでなく、その際の自分の準拠点を常に考える必要があります」

吹き抜けの執筆スペースにて

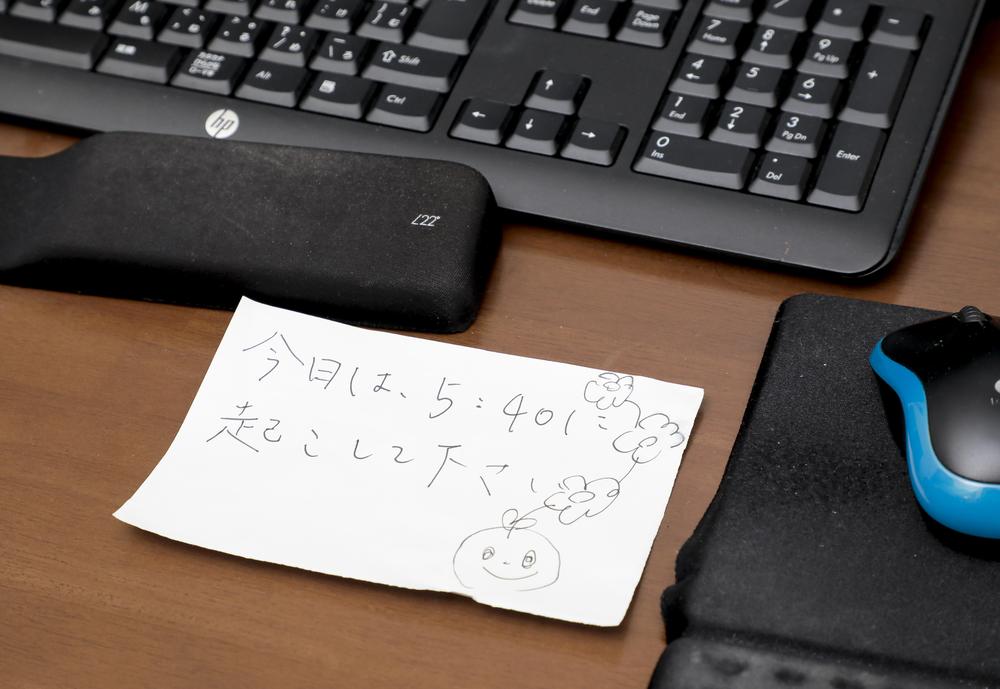

吹き抜けの執筆スペースにて こうしたメモが何枚も机の端に重ねられていた

こうしたメモが何枚も机の端に重ねられていたキーボードの近くには娘さんからの「起こしてほしい時間」のメッセージが置いてある。「毎日パソコンのところ置かれています。私が先に寝るので(笑)」と松田さん。吹き抜けの執筆スペースは、大学教授の書斎であり、母としての居場所なのだ。

「朝5時に起きて、お弁当を作って、子どもを起こして。7時前に娘と一緒に家を出る日もあります。早朝の研究室は、人もいないし仕事がはかどるんですよ」

吹き抜けスペースからリビングをのぞく松田さん。「子どもたちがリビングで遊んでいるとき、よくこうしていました。娘と友達の”先生の評判”などリアルなウワサに触れながら『うわさとは何か』を執筆しました(笑)」

吹き抜けスペースからリビングをのぞく松田さん。「子どもたちがリビングで遊んでいるとき、よくこうしていました。娘と友達の”先生の評判”などリアルなウワサに触れながら『うわさとは何か』を執筆しました(笑)」そんな松田さんに今後のテーマを尋ねると「これまでの研究を進めるのはもちろんですが、PTAなどを通して、日常の生活があるから気が付くことがありました。仕事関係とは別の友人が、子どもたちのおかげでたくさんできました。日常生活でちょっとおかしいなと思ったことは、研究する上で知ったこととともに、積極的に発信できるようにしていきたいです」と語る。

生活と研究が地続きになった「知の現場」だった。