- 2017 02/28

- 知の現場から

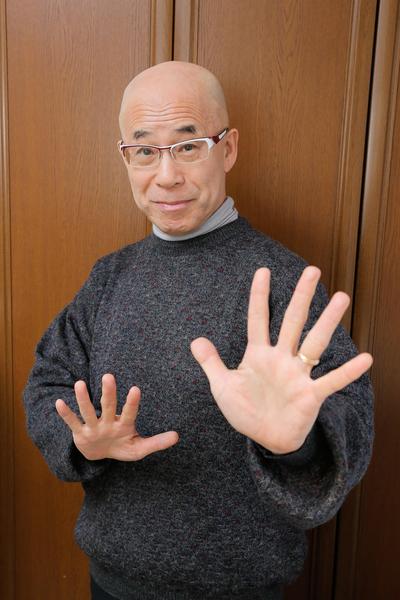

ロング&ベストセラー『ゾウの時間 ネズミの時間』の著者で、「歌う生物学者」としても名高い本川達雄先生。2014年に東京工業大学を退官して以降は、仕事場を自宅書斎に移し、資料に囲まれながら原稿や論文を執筆している。

「囲まれているといっても、大学にあった資料の大半は高知県にある黒潮研究所に寄贈して、あとは処分してしまいました。人生の節目々々で『焚書』しています。今回が3度目で最大規模。だって自宅に置くスペースなんてないんだもの。ここにあるファイルは、これから書く論文に必要な資料ですね。ひとつ書いては捨てる、ひとつ書いては捨てる。今回の『ウニはすごい バッタもすごい』を書くのに必要な資料も、実は手元になくって(笑)」

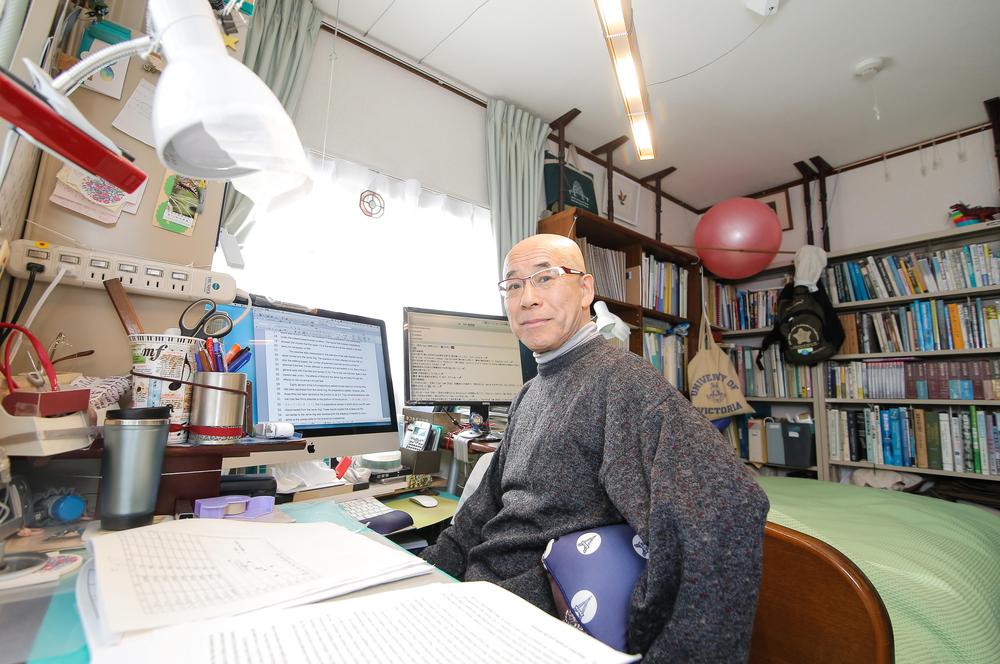

2つあるモニターは、執筆用と辞書用だとか。「部屋が狭いからこんな窮屈なことになっちゃって(笑)」。コクピットのようなスペースで、本川先生は英語の論文を執筆中

2つあるモニターは、執筆用と辞書用だとか。「部屋が狭いからこんな窮屈なことになっちゃって(笑)」。コクピットのようなスペースで、本川先生は英語の論文を執筆中

ベッド横の本棚で目を惹くのは、数十冊もの年季の入ったリングノート。

「このノートは鷗外のまねをして『業室日誌』、要は実験ノート。いまは実験することがないので、『この言葉は抜き書きして置いたほうがいいなあ』と思った言葉をメモしたり、あとは日記代わり。沖縄にいた1991年までの分は製本したけど、東工大に移ってからはもうそのままですね」

本川先生が沖縄の琉球大学にいたのは1978年から91年。沖縄から東京工業大学に移った翌年に『ゾウの時間 ネズミの時間』は誕生した。「あれは元はといえば、『自然』の最後の巻に載せてもらった原稿がきっかけなんです」。『自然』とは1946年に創刊した中央公論社発行の科学雑誌で、休刊は84年。「ほんとうは投稿を受けてくれる雑誌ではなかったんですよ。でも、なにも知らずに送ってみたら、『どうせ最後だから』と載せてくれて。その文章が、『ゾウの時間 ネズミの時間』最終章、棘皮動物のキャッチ結合組織のお話」

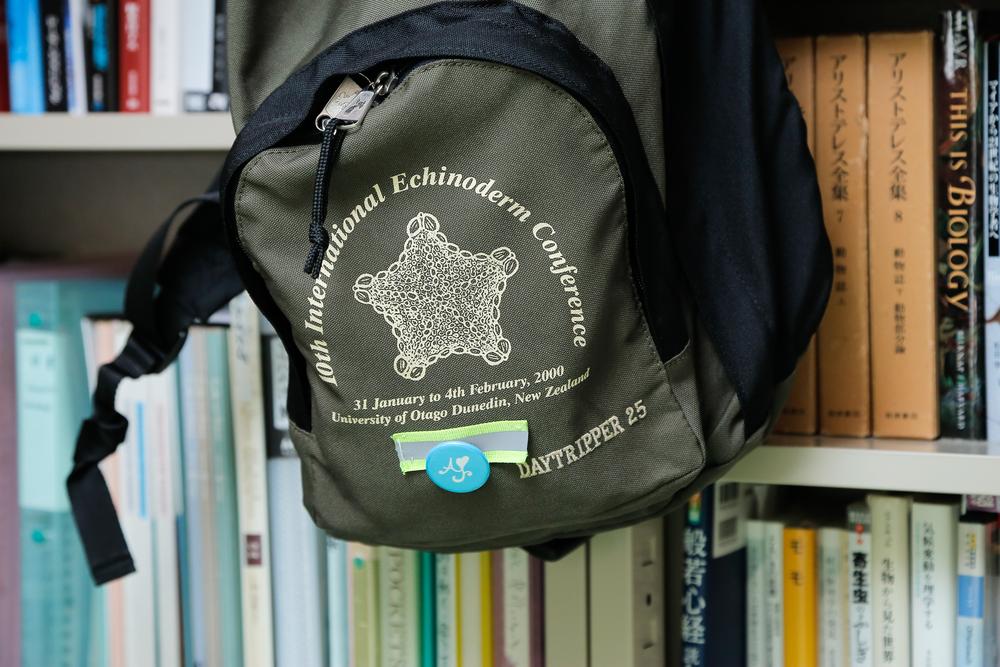

リュックにまでヒトデが! 名実ともに、棘皮動物研究を背負っています

リュックにまでヒトデが! 名実ともに、棘皮動物研究を背負っています本川先生は、『ゾウの時間 ネズミの時間』の前に、『サンゴ礁の生物たち』(1985年)という中公新書を刊行している。「『自然』の編集者が、廃刊を期に中公新書に移られてね、『サンゴ礁について書きませんか』と誘われたんです。だから、『自然』の廃刊がなければ、新書デビューはなかったし、その後の本も、生まれなかったかもしれません」

「廃刊といえば、往年の科学雑誌クォーク、ウータン、それと科学朝日の最終巻にも私のことが載っているんですよ。つまり、私の記事を載せると雑誌は廃刊になるの(笑)」そんな恐ろしいことを語りながら、本川先生は本棚に飾ってあった黒い棒状のものを手にとる。先生、それは?「これは焼き物のシカクナマコ。よくできてるでしょ?」

先生の特注ですか?「いやいや、知り合いにナマコフリークの絵本作家がいましてね、彼女が焼いてくれたの。本物そっくり」

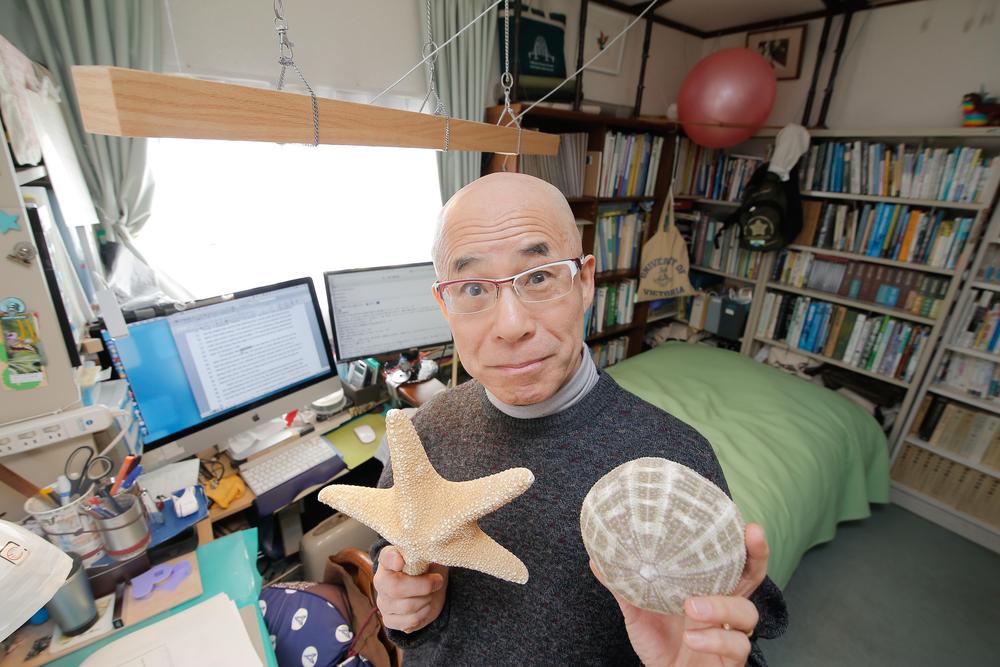

先生の特注ですか?「いやいや、知り合いにナマコフリークの絵本作家がいましてね、彼女が焼いてくれたの。本物そっくり」よく見ると、本棚の側面にはウニやヒトデや、一見なんだか分からない標本がたくさんある。「そう、『ウニはすごい バッタもすごい』にも載せている写真も、じつはこのウニの殻やヒトデなんですよ。ほかにも、ほら、たくさん面白いのがあるでしょう」

ウニの殻(『ウニはすごい バッタもすごい』136ページにのっているもの)、ヒトデの骨格やウズラガイの殻、アンモナイトやウミユリの化石etc.

ウニの殻(『ウニはすごい バッタもすごい』136ページにのっているもの)、ヒトデの骨格やウズラガイの殻、アンモナイトやウミユリの化石etc.ナマコやウニが置かれた本棚には、李白や良寛、アリストテレスにコーランまで。不思議な取り合わせですね。「昔ね、森毅さん(数学者。2010年没)に言われたことがあるの。あなたはルネッサンス人だね、って。森さん曰く、ダ・ヴィンチは元々、音楽家としてミラノに呼ばれた。本川さんは『歌う生物学者』などと称して楽譜も数式も入った生物の本を書いたりしている。まことにルネッサンス人だって(笑)。数学の知識が深いわけではないけれど、簡単な数学で堂々と新しいことを議論できてるところがいいって」

「これ、コメツブウニ。米粒サイズだけど、ちゃんとトゲが抜けた跡の穴があるんだけど…見える? で、こっちはパイプウニ。こんなに太いトゲが生えててね、このトゲでパイプを作って、沖縄土産といって知人に配ったことがあります(笑)」

「これ、コメツブウニ。米粒サイズだけど、ちゃんとトゲが抜けた跡の穴があるんだけど…見える? で、こっちはパイプウニ。こんなに太いトゲが生えててね、このトゲでパイプを作って、沖縄土産といって知人に配ったことがあります(笑)」「いまは専門家は専門のことしか言わないでしょ? それではつまらないから、私は専門じゃないこともずけずけ言うの」。前著『生物多様性』にも、生物多様性は専門外だが生物学者として世に問う必要性を感じた、と執筆動機が書かれている。「だいたい、私の研究はサンゴ礁と関係なかったのに『サンゴ礁の生物たち』を出し、サイズの生物学の研究をしていたわけでないのに『ゾウの時間 ネズミの時間』を書いて、さらに『生物多様性』まで書いて。すべて門前の小僧、岡目八目のスタンスです。これは意義があったと思っています。今回の『ウニはすごい バッタもすごい』で、やっと自分の専門分野を書かせてもらえました」

「やっと書きたかったことが書けましたよ、ずいぶん回り道をしたけどね」

「やっと書きたかったことが書けましたよ、ずいぶん回り道をしたけどね」「最初からこんなもの書いても、だーれも新書として出してくれない。それで、中公に“恩”を売ること、苦節30年。そして、キャッチ結合組織のメカニズムについても本書で書けるまでに研究が進みました、これも苦節30年(笑)。たくさん売れなくてもいい、絶版になることなく、ながーく読みつがれるといいなぁ」