- 2017 01/27

- 知の現場から

植物の葉の発生の仕組みなど、発生遺伝学の最先端の研究を行いつつ、『カラー版 スキマの植物図鑑』『カラー版 スキマの植物の世界』『森を食べる植物―腐生植物の知られざる世界』など、ユニークな書籍を執筆しつづけている東京大学理学部教授の塚谷裕一さん。その研究室にお邪魔しました。

1934年竣工の研究棟はゆったりとしたつくりで、廊下の幅も広い。そこに所狭しと置かれた冷蔵庫やチャンバーの奥に塚谷さんの研究室がある。研究室を訪れると、「温室を見てみますか?」と、いったん建物の外に案内された。

「ここの温室にある植物はだいたい僕の研究室のものです。これはパプアニューギニアのもの。このウツボカズラは学生が買ってきてここで育てています」

休みの日も交替で水やり当番があるのだそう。

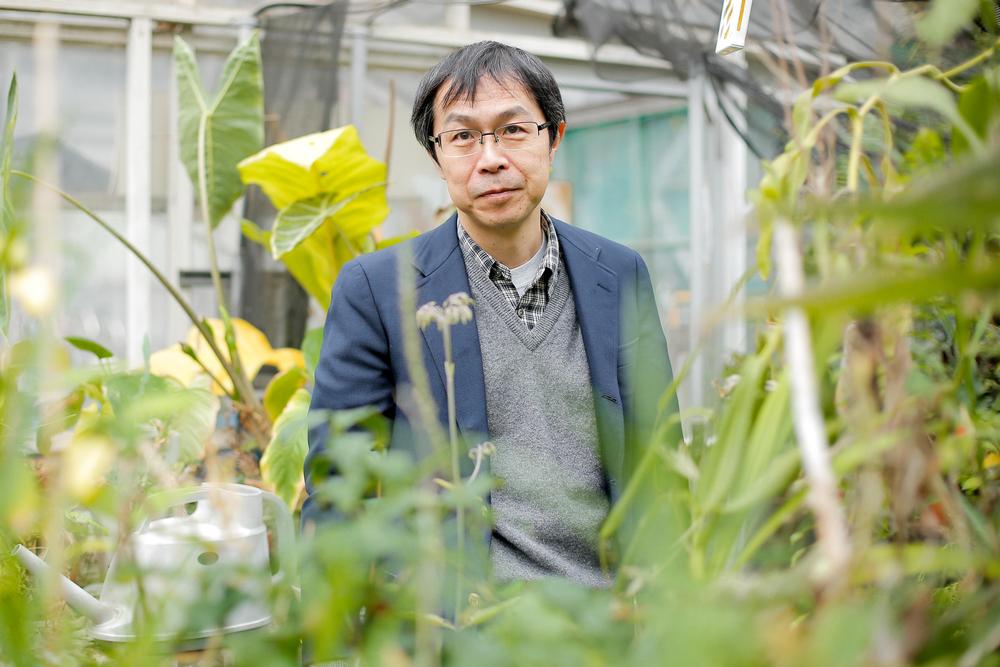

温室にて。撮影中もこまめに水やり

温室にて。撮影中もこまめに水やり「発生遺伝学は遺伝子研究が主であることもあって、一時期は大学に入るまで生物に触ったこともないという学生ばかり志望してきたこともありましたが、いまは野生の植物が好きという学生も多くなりました。嬉しいですね」

みどり豊かな研究室

みどり豊かな研究室 学生の実験材料。タイ原産のモノフィレアという植物。イチゴパックで育成

学生の実験材料。タイ原産のモノフィレアという植物。イチゴパックで育成 研究室に戻ってお話を聞く。研究室内でも植物を育てている。妙に居心地がいい。

中央のテーブルには所属する学生たちが持ち寄ったと思われるお菓子や果物があるが、台湾のお菓子があたりまえのように置かれているのが珍しい。調査のお土産だろうか。他にも、塚谷研ならではのものがあちこちにある。

これがフタバガキの実

これがフタバガキの実「これは去年ボルネオに調査に行ったときに拾ってきたフタバガキの仲間の実です。翼が2~4枚付いてプロペラのようになっていて、数十メートルの高さから飛びます。この実からは食用油脂が取れるのですが、チョコレートに入っている場合もあります」

ボルネオ・サバ州のマリアウ盆地の森の中で。塚谷さん提供

ボルネオ・サバ州のマリアウ盆地の森の中で。塚谷さん提供塚谷さんは、発生遺伝学だけでなく、ボルネオやパプアニューギニアなどの熱帯林に分け入って新種の植物を発見・同定する植物分類学の研究や、さらには深い文学的知見に裏付けられた『漱石の白くない白百合』『果物の文学誌』などの執筆活動も旺盛におこなっている。そのきっかけは何だろうか。

「高校生のとき、図書館の借り出し冊数はいつも全校で2位をキープしていました。1位は同じクラスの友だちで、2人でいつも競っていた。司書の方がよい人で、東京大学出版会の専門書などもバランスよく入れてくれていて、ほとんど毎日1冊くらいのペースでかたっぱしから読んでいました。このころの読書経験が大きく影響したと思います」

「高校3年の時、クラスでお互いに『だれが将来何になるか』を予想して書いて投票するということがありました。そのとき僕に集まった票は『生物学者』『化学者』『文学者』の3つに分かれました。そのころから周囲にはそう思われていたといえるのかもしれません。

ただ、文学は好きでしたが、自分としては文学部に行こうという気持ちは全然なかった。文学のセンスは教育されるものではないと思いますし、研究するならともかく、自分が書くのだったら別に文学部に行く必要はないと思っていたからです。

また、化学は高校の時にさんざん遊んだので……」

「遊んだ」とはどういうことでしょう?

「生物研究部に属していたのですが、隣の化学部の薬品も何でも自由に使えたので、火薬をつくったりと、それはもういろいろとやりたい放題。遊びとしての化学はやりつくしたという思いがありました。

生物部ではマウスに発がん物質を投与してがんができるかどうか、あと植物の細胞を酵素で処理したりといった実験もいろいろ試していました。もともと小学校低学年の頃は昆虫少年で、そのあと一貫して植物に興味があったので、学部も生物の植物学教室に進みました」

発生遺伝学だけでなく、分類学も研究し、本も執筆し、いうなれば「三足の草鞋」を履いているのはなぜでしょう?

「専門をつくるのが好きでないという思いが強いんですね。ある特定の分野しか知らないというのが好きでなく、一つのことだけを知っていればよいという気持ちにはならなかったのです」

本のテーマも「スキマの植物」や「ドリアン」「腐生植物」など、意外な着眼点のものばかりですが、それはなぜでしょうか?

「エッセイでも植物の小ネタの紹介でも、自分が生まれる前から脈々と皆が書き写してきたような、読者が“もう何度もそれはよそで読んだよ”と思うような内容のものを書きたくはない、というのがありますね。個性や特色がないと。それは、本業のサイエンス(科学)というものがそもそもそういうものですよね。誰かが既に知ってしまっていることをやっても意味がないのです。第一発見者か最初の提唱者でないと」

「巣」と呼ばれたこともある机まわり

「巣」と呼ばれたこともある机まわり研究室の自席は座るスペース以外すべて書類に溢れている。ものすごい仕事量であることは容易に推測できる。

「1冊目の『漱石の白くない白百合』のきっかけとなった最初の原稿料でワープロを買い、タイピングの教本を買って独習しました。ワープロはキャノワードでした。手書きだと書くスピードが遅くてまどろっこしい。当時はパソコンのワープロソフトでは一括変換できる分量が少なかったので、専用機でないと書けないと思っていたのですが、いまはワードで充分書けるので、ふつうにワードを使っています。

学術雑誌の論文は最近はPDFで発表されることが多いのですが、かならずプリントアウトして読んでいます。論文など横書きの文章はここで書き、そうでないものは家に帰ってから書きます。

気をつけているのは、『仕事』として書くのではなく、興味の範疇で書くこと。論文も本の原稿も、毎日コンスタントに書くのではなく、『その気』になったときに一気に書きます。ものを書いているときはリラックスしますし、高揚感がありますね」

書くことがリラックスすること、高揚することという塚谷さん。ひとつの専門に閉じこもらない、だれにも思いつかない仕事は、そこから生まれている。