- 2016 11/21

- 編集部だより

マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや

寺山修司

この歌が、寺山修司との出会いだった。

国語の教科書に載っていた。高校一年生の現代文の授業だった。

寺山修司のことはそれまで知らなかった。いつの時代のどんな人かもわからないで読んだが、なんて美しい言葉遣いをする人なのだろう、と感嘆した。

夜の海、タバコでも吸うのだろうかマッチを擦って、一瞬水面がみえる、そして感慨にふける・・・・・・

できればコンクリで護岸されたような、無機質な海がいい、きっとそんな風景が似合う、などと妄想した。

マッチという手元から海へと広がる視線の動き、やりきれない思い、いろんなものがない交ぜになった薄暗い世界を、三十一文字でこんなにも表現できるのだと、寺山修司に教えてもらった。

それから、寺山修司の短歌や詩、戯曲などをせっせと読み始めた。

いまから10年ほど前の、女子高生の頃のはなしだ。昨日のことのようだが、ずっと前のような気もする。

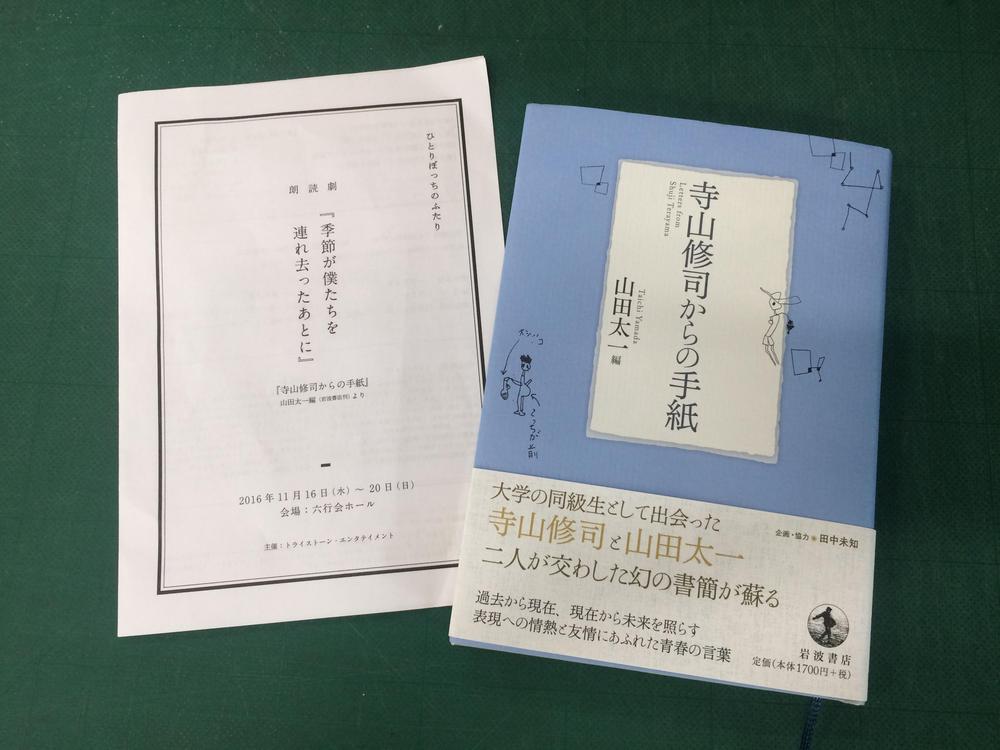

さて、先日、朗読劇「季節が僕たちを連れ去ったあとに」を観劇した。

山田太一編の『寺山修司からの手紙』(岩波書店)を広田淳一さんが構成・演出したものだ。

寺山好きであると同時に、山田太一役で出演する玉置玲央さんのファンであるわたしにとっては、この上なく贅沢な舞台だった。

朗読劇は、『寺山修司からの手紙』にいい意味で忠実だった。

寺山修司も山田太一も、その膨大な作品群から、いくらでも凝った演出をすることはできるだろう。しかし、そういったものは排除され、ただただ才能あるふたりの若者の、純粋な交流のさまが描かれていた。

間宮祥太朗さん(寺山修司役)も、玉置玲央さん(山田太一役)も、「ただの男子大学生」だった。誰の思いをも仮託できる器の人物だった。朗らかに笑い、くだらない恋に一喜一憂し、友人を想う、大学生だった。すがすがしかった。

セリフを覚えない「朗読」劇ということもあり、今まさに筆を進め、思考をまとめているような、そして友人からの便りが届くちいさな喜びを感じるような、やさしい舞台だった。

帰り道。

高校時代の友人に会った。現代文の授業を同じクラスで一緒に受けていた友人だ。同じ舞台を観ていたという。

一緒に夕飯を食べ、当然、現代文の授業のはなしになった。高校時代にタイムスリップしたみたいで、ころころと笑い、楽しかった。

大学の同級生の往復書簡が題材の朗読劇帰りに、高校の同級生に偶然出会う――ドラマが起こればそこが劇場か、などと思う、秋の夕べだった。(亮)