"私は司馬さんが聞かせてくれるひとびとの跫音に、跫音以上のものを聞くのである。" 正岡子規の詩心と情緒を受け継いだ人々を描いた司馬遼太郎著『ひとびとの跫音』の刊行後、親交のあった作家・大岡昇平氏が雑誌『中央公論』に寄せた書評です。

巻末にお定まりの「あとがき」もなければ、初出の記載もない。さっぱりしたものである。終章「誄 (るい)詩(し)」は、「あとがき」を兼ね、それがいつ書かれたか、などという愚劣な疑問に関りないのは、本の中味が十分に告げているからである。歴史家司馬さんにしては、珍しく私的な本といえる。作者は最近数年間に物故した「ひとびとの跫音」に耳を傾け、それにつながる、遥か以前に死んだひとびとの跫音を喚起している。作者として書かずにいられないものが、作者をかり立て、散漫な語り口の間に、ひとすじの声が聞えて来る。この高名な作家の心の声だ。これはほんとに一冊の本だ。

氏の労作『坂の上の雲』につながる遺族や親しい者の「跫音」を作者は集めて来る。正岡子規の死にかたから筆を起こし、これまであまり注意されなかったその妹、律(りつ)の、子規死後の動静と死、養嗣子忠三郎、その実父で子規の外叔父であり、庇護者であった拓川加藤恒忠の生と死、詩人ぬやま・ひろしこと元共産党幹部西沢隆二の生涯などの「跫音」である。この意味では『坂の上の雲』の後日談、というよりは、それにかかわった人の親族、関係者の、大正、昭和の生き方の報告となっている。そして西沢の「忠三郎の生きているうちに、子規全集を、手に持たせてやりたい」との心による「子規全集」(講談社版)の実現が鳴り響く終部を形づくる。

俳壇は子規が打破した宗匠主義が復活し、「花鳥風月」の世界になっていた。個人全集ブームの中で、子規の全集は昭和四年の改造社版以来、出ていなかった。文献は散逸していた。講談社の担当者編集主任松井勲の執念によって、決定的な十八巻が出たともいえる。

ところがその十巻目が出た昭和五十一年には、なだれのように死が関係者を襲う。その年の七月、松井勲が肝臓を悪くして倒れた。(もともと悪いのにむりをしたのである。)同九月十日、正岡家の当主忠三郎が死んだ。そして八日おくれて、すでに入院していた西沢隆二が、忠三郎の跡を追うように死んだのである。

私はこの本の公平な書評者になる資格はない。忠三郎さんは、仙台二高以来、詩人富永太郎の親友、心友であり、その書簡一五六通の所有者で、昭和二十一年、私が太郎の伝を作る志を起して以来、のお附合いである。その縁で「子規全集」に忠三郎さん、司馬、西沢と共に監修者に加らせていただいた。ずっと前に会うべきであった西沢氏を知ったのはこの時である。彼もまた二高中退者であり、富永太郎の一年下級、富永と中原中也の青春を横切った――というよりは富永、中原が、忠三郎さん、西沢隆二の青春を横切った、というべきか。

連載がはじまってから、毎号切取っていたが、なかなか富永太郎が出て来ないのでしびれを切らし、司馬さんに「いい加減で出して下さいよ」と催促の手紙を出した。すぐ返事が来て、「私が書いているのは、晩年の忠三郎さんなので、富永太郎と文学はなかなか出すきっかけがむずかしいのです」ということだった。

私には『富永太郎――書簡を通じて見たる生涯の作品』(一九七一年)があるが、その後も「全集」刊行へ向けて、作業を進めている。私は少しばかり、その後判明した事実、本に書かなかったことを伝えた。

松井、忠三郎さん、隆二ことタカジが相継いで亡くなった昭和五十一年に、私は右眼白内障手術、心不全悪化が重なり、夜間外出、遠出ができず、松井、忠三郎さんの葬儀に参列できなかった。九月十八日、西沢隆二が佐久総合病院で亡くなった時、忙しい司馬さんが大阪から不便な行路を取って、佐久に向っている、ということを聞いた。私は司馬さんの西沢への心情の深さに感銘を受けると共に、少し恢復していた私は、こんどこそ、棺を、新宿の摩那子夫人の家で迎えなければならない、と思った。午後六時頃になるということだったが、出掛けようとすると講談社から電話があり(それは「子規全集」の松井さんの跡を引継いだ谷さんだった)到着がおくれ、九時すぎるらしい、という。(結局は十一時になった。)その時刻になると、私は体に自信がない。私は遂にこれも果すことができなかった。

それだけに私は司馬さんが聞かせてくれるひとびとの跫音に、跫音以上のものを聞くのである。少なくとも忠三郎さんに司馬さんのして下さったことは、私がすべきことであった。私が太郎亡きあとの富永家で忠三郎さんのうわさを聞いたのは、昭和二年の頃で、阪急の車掌をしている、ということであった。それまでの太郎との文学的交際と考え合せると、一種の思い切り、例えばランボーがアフリカの砂漠へ消えたのと似た物語の色合で語られていた。富永家にとって、二高理科甲以来、太郎と絵と文学の友であったが、正岡さんは富永の死と共に、或いは京大で経済部を選んだ大正十三年、文学を断念し、恐らく富永の仕事を見ていて、拓川の縁で阪急へ消えた人であった。富永は「生活の殉教者」と呼び、中原は「きみは優しさのために、生活を破るのではないか」と危んだが、逆になったのである。

正岡さんとは、私が昭和二十一年、太郎の伝を作ることを思い立って、伊丹の正岡家を訪れたのが最初であるが、忠三郎さんは手紙をそっくり渡してくれ、日記から富永、中原について、抜書してくれた。遺漏のないように、二度までも。京都の富永、中原の旧居を案内して下さった。その他に色々お世話になったのだが、しかし忠三郎さんの阪急入社以後の生活は特に追求しなかった。そのうちに私は東京へ出て来て、東京、伊丹という距離が障害になった。それを司馬さんがして下さったのだ。それは平凡な外貌の下に、非凡な操持を持った人の姿であって、それは司馬さんの分析的人間描写によってあますところなく伝えられている。『中央公論』の連載が終った時、「ありがとうございました」が、司馬さんに対して、私の自然に出て来た言葉だった。

詩人ぬやま・ひろしこと西沢隆二も「子規全集」について、司馬さんと会ったのが初対面だったらしい。病床の富永へ、眼病入院中の見聞を書き送っており、「中原中也に」とした「友人は寂しく帰って行った」がある。その後、中野重治の『驢馬』に加わり、入党、非転向、徳田球一の女婿としての幹部活動、歌ごえ運動、除名は、戦後共産党史に記録されている。

『ひとびとの跫音』にはタカジの愛猫が出て来る。知人の家のお手伝いさんにも、「タカジと呼んでくれ、おれもきみを名前で呼んでいるんだから」という。西欧風の習慣、平等主義というよりひとなつっこさを持っていたことを、司馬さんの本で知るのである。子供にはミラノ、ナポリとイタリアの町の名をつけた。そして宮本路線から、はずれて行ったのだが、最後までいわばうた声による――心情的革命志向を失わなかった。パンフレット「毛沢東研究」を出して、共産党が戦後に土地改革に際し、地主に山林を残すことに賛成した誤りを指弾し続けた。

彼は死ぬまで、共産主義者であったが、それは大正的ロマンチシスムと心情的平等主義と結び付いたものであった。彼は「革命はリズムである」という考えをすてず、子規の句のリズムが、現代ののんきな青年を正気にもどらせ、革命にたちあがらせると信じていた。

「子規全集」の刊行は、病に倒れた忠三郎さんへ持たせてやりたい、との心からであったが、同時に彼は彼なりの子規の改革志向、合理主義にマルクスと共通点を見出していた。

彼の父の吉治が、香港沖の無人島を「西沢島」と名付けて、所有権を主張したことは、知る人は知っている。中国からクレームがつき、その折衝に行った日本軍艦の一隻の艦長が、秋山真之であったことによって、当然『ひとびと』は『坂の上の雲』 とからみ合っている。

司馬さんの死の叙事詩は、おそろしく記憶のよい語部である正岡未亡人あや子さんの「なになにだったのよ」という女言葉のリフレーンによって、ふしぎにリアルにリズムづけられている。西沢未亡人の美貌の摩那子さんの俤と共に、死者との対照において、生き生きとした「ひとびと」の生きた構図を作っている。

それらは私のいくどもお目にかかった人々である。生者はなつかしく、死者については涙なくして読めない。

『ひとびとの跫音』の最後は、「子規全集」関係者の、三つの死への疾走のせかせかした跫音が高まって行く。五十一年九月十八日、タカジの最後の望みはタバコを一服吸いたいということだった。しかし酸素吸入の関係で、それはかなわなかった。

「勝手にしやがれ」

これが元共産党員、詩人西沢隆二の生への訣別の言葉であった。

(了)

『「ひとびとの跫音」を聴く』「中央公論」1981年11月号掲載

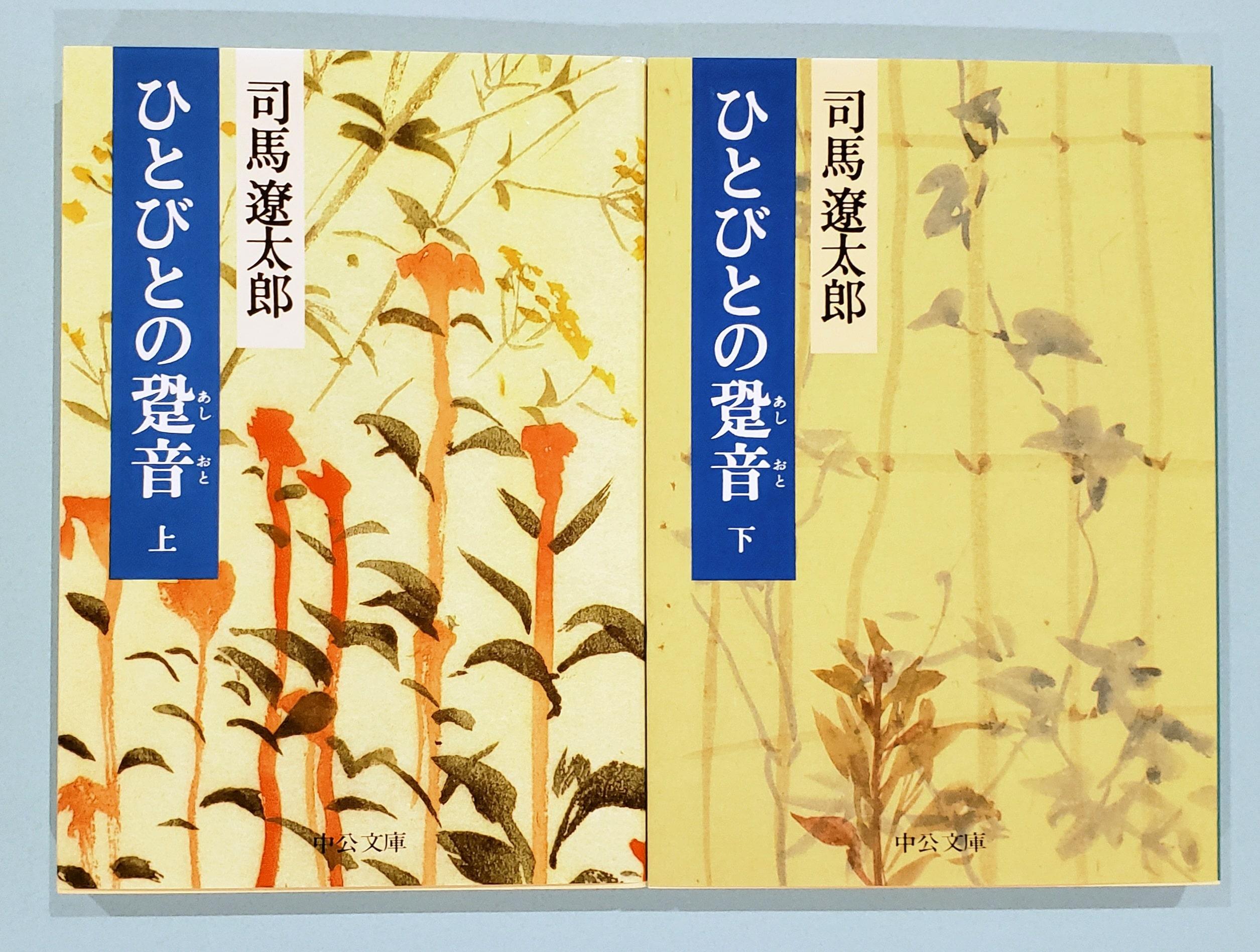

ひとびとの跫音(上)司馬遼太郎 著

正岡子規の詩心と情趣を受け継いだひとびとの豊饒にして清々しい人生を深い共感と愛惜をこめて刻む、司馬文学の核心をなす画期的長篇。読売文学賞受賞。

ひとびとの跫音(下)司馬遼太郎 著

正岡家の養子忠三郎ら、人生の達人といった風韻をもつひとびとの境涯を描く。「人間が生まれて死んでゆくという情趣」を織りなす名作。〈解説〉桶谷秀昭

おおおか・しょうへい 1909-1988。作家。主な著作に『野火』『レイテ戦記』『花影』『中原中也』『事件』など。